天の川銀河中心部の喧噪から、赤ちゃん星の産声

【2021年4月2日 アルマ望遠鏡】

天の川銀河の中心から1000光年の範囲には、星の材料となりうるガスや塵が大量に集まった「銀河中心分子雲帯」が広がっている。この領域には、銀河中心核の超大質量ブラックホールなどが引き起こす激しい乱流、強力な磁場、頻繁な超新星爆発など、ガスが収縮して星になるのを妨げる要素も多く、そのため材料が多くても星は誕生しにくいだろうと考えられてきた。実際、いて座B2という活発な星形成領域を例外として、銀河中心分子雲帯でこれまで観測されてきた星形成率は他の分子雲の10%程度である。

国立天文台のXing Luさんたちの研究チームはアルマ望遠鏡を使い、銀河中心分子雲帯における星形成活動の実態を調べてきた。その過程で、銀河中心分子雲帯のいて座B2以外の領域で800を超える高密度のガス塊を発見している。これらのガス塊を詳しく調べたところ、生まれたての恒星である原始星から吹き出すガス流(アウトフロー)が43天体で検出された。アウトフローは言うなれば赤ちゃん星の産声であり、銀河中心部が、星が生まれ育つ上で従来考えられていたほどの悪い環境ではないということを示す結果である。

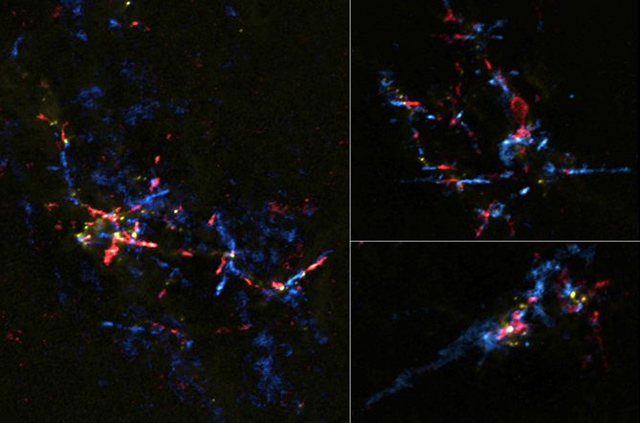

銀河中心分子雲帯の3領域における、多数の原始星とそこから噴き出す高速ガス流(アウトフロー)。地球に近づく方向に動くアウトフローを青、遠ざかる方向に動くアウトフローを赤、原始星周辺に分布する塵の分布を黄で表した擬似カラー画像。細長く伸びる赤や青のアウトフローの根元に個々の原始星が位置している(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Lu et al.)

ただし、800個以上もの高密度ガス塊がありながら、そのうち43個でしか星が生まれている兆候が見つからなかったというのは、新たな疑問として残る。この点について研究チームでは、まだ観測が不十分であることを強調しつつ、本当にアウトフローが少ないのであれば、それはこの領域での星形成活動が始まったばかりだからだと結論づけている。「未発見のアウトフローがまだたくさん隠れている可能性がありますが、もしかしたら私たちは次の大きな『星のベビーブーム』の始まりを見ているのかもしれません」(Luさん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:天の川銀河の中心部に「赤ちゃん星の巣」を発見

- The Astrophysical Journal:ALMA Observations of Massive Clouds in the Central Molecular Zone: Ubiquitous Protostellar Outflows 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/09 私たちは天の川銀河の中心「いて座A*」を「真下から」見ている

- 2025/11/26 3000億粒子の天の川銀河シミュレーションをAI×富岳で実現

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/06/05 天の川銀河の構造を伝える、銀河中心のSiOメーザー星の固有運動

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/12/09 太陽系が安全地帯に運ばれたのは、天の川銀河の変化のおかげ

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2024/03/07 天の川銀河に降る水素ガス雲は外からやって来た

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/11/21 太陽系が生まれた場所は今より1万光年も銀河の内側

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)