謎の爆発現象AT 2018cowの正体に偏光観測で迫る

【2019年11月13日 東北大学】

2018年6月16日、ヘルクレス座の方向およそ2億光年彼方の銀河「CGCG 137-068」に出現した突発天体「AT 2018cow」が発見された。AT 2018cowは可視光線で急速に増光し、一般的な超新星の少なくとも10倍の明るさとなった。X線や電波でも非常に明るく、極めてエネルギーが高い現象である。

この現象の起源については2つの説が考えられてきた。太陽の1万倍ほどの質量を持つブラックホールが星を潮汐破壊する現象という説と、超新星爆発の後に形成されるブラックホールまたは中性子星によって駆動されているものであるという説だ(参照:「謎の大爆発「AT 2018cow」の正体」)。

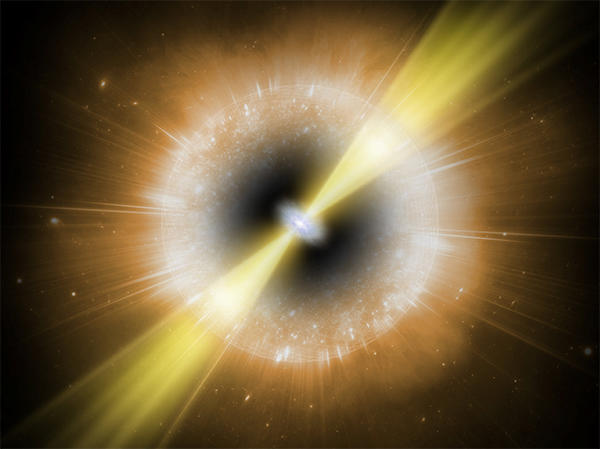

爆発現象「AT 2018cow」の起源の想像図(提供:National Astronomical Observatory of Japan)

台湾・中原大学の黄麗錦さんたちの研究チームは、発見から11日後と17日後にアルマ望遠鏡でAT 2018cowの観測を行った。一般的な観測は事前の提案に基づいて行われるが、今回は突発天体の観測に対応するために設けられている「所長裁量時間」が利用された。「突発天体の観測は週末も関係なく準備して行う必要があります。サポートしてくれたスタッフに感謝します」(黄さん)。

アルマ望遠鏡の高い感度と偏光観測機能のおかげで、高エネルギー天体現象に特有な放射のスペクトルピークの前後でAT 2018cowの微弱な偏光特性が測定された。この際、1回目の観測後すぐにデータが確認され、2回目の観測に修正が加えられている。「突発天体の変動を限られたデータからすばやく予想して次の計画を立てることは、この種の観測の醍醐味です」(台湾・中央大学 浦田裕次さん)。

さらにアルマ望遠鏡のメインアレイと、日本が開発した16台のアンテナ群と受信機、相関器から成るシステム「アタカマコンパクトアレイ(愛称:モリタアレイ)」を同時に活用することで、刻々と変動する天体のスペクトルを広い周波数の帯域で取得し、スペクトルのピークの時間変動を精度よく測定することにも成功した。

スペクトルの偏光特性と時間変動に関するこれらの観測結果から、AT 2018cowは高密度、強磁場の環境下で発生したものであることが示唆される。これは、AT 2018cowが潮汐破壊現象ではなく、超新星爆発後に形成されるブラックホールまたは中性子星が引き起こす爆発だと考える説が有力であることを示すものだ。

今後、AT 2018cowと同様の突発天体の偏光特性を高周波で詳しく調べることで、これらが高エネルギー宇宙線の起源であることを検証できると期待される。

〈参照〉

- 東北大学大学院理学研究科・理学部:謎の爆発現象AT2018cowの正体に偏光観測で迫る

- The Astrophysical Journal Letters:ALMA Polarimetry of AT2018cow 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/13 ブラックホールを生み出す超新星爆発の現場をとらえた

- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった

- 2025/11/10 中性子星が飲み込むガスと回転スピードの間に見つかった未知の関係性

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2025/07/03 中性子星表面の核融合による特大爆発「スーパーバースト」

- 2025/06/03 超小型衛星「ニンジャサット」、史上6例目の珍しい中性子星を観測

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2025/03/28 板垣さん、へび座の銀河に超新星を発見、今年2個目

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/02/26 板垣さん、こじし座の銀河に超新星を発見

- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」

- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら

- 2025/01/16 板垣さん発見の超新星を東アジアの電波望遠鏡で観測研究

- 2024/12/20 大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/12/12 板垣さん、うしかい座の銀河に超新星を発見、今年7個目

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)