スーパーチャンドラセカール超新星は「星の中」で起こる爆発か

【2020年9月17日 カーネギー科学研究所/フロリダ州立大学】

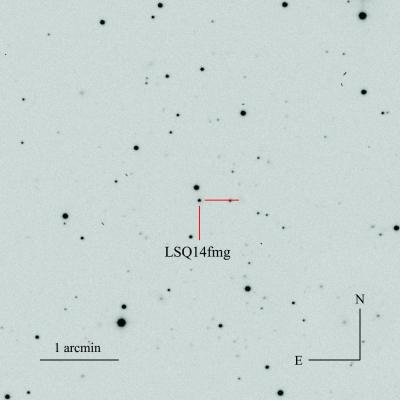

超新星を観測して特性を調べる「カーネギー超新星プロジェクト II(CSP-II)」の一環で、米・フロリダ州立大学のEric Hsiaoさんたち37人からなる国際的な研究チームが、約1億光年の彼方にある特異な超新星「LSQ14fmg」を分析した。超新星LSQ14fmgはヨーロッパ南天天文台のラシーヤ天文台で行われているサーベイ観測「La Silla-QUEST(LSQ)」で、2014年にペガスス座の方向に発見された。

超新星LSQ14fmg(提供:Carnegie Supernova Project/Las Campanas Observatory)

LSQ14fmgはスペクトルの特徴からIa型超新星に分類されている。Ia型超新星は、白色矮星に伴星などからガスが流れ込むことで質量が増加し、「チャンドラセカール限界質量(白色矮星が自分の重さを支えられる限界の質量で、太陽の約1.4倍)」を突破したときに起こる爆発であることが知られている。同じ質量で爆発していることからIa型超新星の絶対的な明るさや光度変化は一定であると予想され、遠方銀河までの距離を判定するのにも使われてきた。ダークエネルギーによって宇宙の膨張が加速しているという現代宇宙論の基本知識も、Ia型超新星の観測から判明したことだ。

ところが、Ia型超新星のスペクトルを示しながらも異なる挙動を示す超新星がいくつか見つかっている。LSQ14fmgはそれらと比べても差異が際だっていた。爆発が始まったと推定される瞬間から明るさが最大になるまでの時間は異常に長く、その最大光度はIa型としては最も明るい部類だ。逆に減光は急激に進んだ。このように通常よりも明るいIa型超新星の元になった白色矮星は、何らかの要因でチャンドラセカール限界質量を突破していたのではないかと推測され、「スーパーチャンドラセカール超新星」と呼ばれることもある。

超新星LSQ14fmgの発見および研究を通じて、チャンドラセカール限界を突破するメカニズムを説明できる可能性が期待されている。「これは本当に独特で奇妙な現象ですが、それに対する私たちの説明も同じくらい面白いものです」(Hsiaoさん)。

研究チームは、チリのラスカンパナス天文台にあるスウォープ望遠鏡とデュポン望遠鏡、およびスペイン・カナリア諸島ラ・パルマ島のラ・パルマ天文台北欧光学望遠鏡で超新星LSQ14fmgを観測した。観測データを分析したところ、LSQ14fmgは超新星爆発自体の光に加え、爆発の噴出物が周囲の物質に衝突することでさらに明るくなっていたことがわかった。また、一酸化炭素が形成されていた証拠も見つかった。

この観測結果に基づき、研究チームはLSQ14fmgの元となったのは白色矮星と漸近巨星分枝星(AGB星)と呼ばれるタイプの恒星の連星で、両者が合体することで超新星爆発を起こしたのだと結論づけた。AGB星は寿命を迎えて白色矮星となる寸前の恒星であり、大きく膨らみ赤く輝く。その表面からは絶えず物質が放出され、これが後に惑星状星雲となる。爆発を起こした白色矮星は、表面から大量の物質を放出しつつあるAGB星の中に入り込み、その中心核と合体したことでチャンドラセカール限界質量を大きく超えたと考えられる。

爆発で飛び散った物質が既に放出されていた物質と衝突したときの輝きはLSQ14fmgをさらに明るくしただけでなく、その増光のピークを遅らせる効果も生み出す。一酸化炭素は通常のIa型超新星では生成されないが、LSQ14fmgのゆっくりと増光する環境では作られるという。同時に、一酸化炭素の生成は超新星を急激に冷却させ減光に転じさせる効果があったと研究チームは説明している。

研究チームを率いたHsiaoさんが撮影した惑星状星雲NGC 7662(青い雪玉星雲)。超新星LSQ14fmgは、このように物質が周りに放出された環境で起こったと予想されている(提供:Eric Hsiao)

「これは、漸近巨星分枝星の段階を終えて惑星状星雲になろうとしている系においてIa型超新星が起こり得ることを示す、初めての強力な観測的証拠です。また、Ia型超新星の起源を理解する重要な一歩といえます。これらの超新星は、ダークエネルギーの研究で使われる普通の(Ia型)超新星に紛れうるので、特に厄介な問題になる可能性があります。今回の研究は、Ia型超新星の起源に関する理解を深めるとともに、将来のダークエネルギーの研究に役立つことでしょう」(Hsiaoさん)。

〈参照〉

- Carnegie Science:The Odd Couple: Unusual Supernova Explained By Unexpected Stellar Pairing

- Florida State University:FSU-led research team discovers unique supernova explosion

- The Astrophysical Journal:Carnegie Supernova Project II: The Slowest Rising Type Ia Supernova LSQ14fmg and Clues to the Origin of Super-Chandrasekhar/03fg-like Events 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/24 隕石の分析で明らかにされた星間粒子の歴史

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/03/28 板垣さん、へび座の銀河に超新星を発見、今年2個目

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/02/26 板垣さん、こじし座の銀河に超新星を発見

- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」

- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら

- 2025/01/16 板垣さん発見の超新星を東アジアの電波望遠鏡で観測研究

- 2024/12/20 大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/12/12 板垣さん、うしかい座の銀河に超新星を発見、今年7個目

- 2024/11/18 板垣さん、きりん座の銀河に超新星を発見、今年6個目

- 2024/10/31 板垣さん、やまねこ座の銀河に超新星を発見、今年5個目

- 2024/09/26 地上燃焼の理論でIa型超新星の爆発モデルの検証に成功

- 2024/09/13 板垣さん、アンドロメダ座の銀河に超新星を発見、今年4個目

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/05/14 生命に必須のリンは重い新星で大量に作られた

- 2024/03/28 板垣さん、今年3個目の超新星をかみのけ座の銀河に発見

- 2024/03/18 ハッブル定数の食い違い、JWSTの観測でも裏付けられる

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2024/01/22 大越さん、ヘルクレス座の銀河に初めて超新星発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)