卵からかえったばかりの「星のヒナ」を発見

【2020年8月13日 アルマ望遠鏡】

地球からおよそ450光年の距離に位置する星形成領域「おうし座分子雲」には、特に星間物質の密度が高い「星の卵」といえる「分子雲コア」と呼ばれる領域が約50個存在する。

分子雲コアは、進化の初期段階では非常になめらかな内部構造をしているが、時間が進むにつれて中心部の物質密度が高まり、やがてそこで原始星が誕生する。おうし座分子雲では、すでに原始星を宿している分子雲コアもいくつか発見されている。

「星の卵」から「星のヒナ」が生まれるまでにかかる時間はおよそ10万年と考えられており、その進化を観測で直接追うことはできない。また、星がまだ生まれていない分子雲コアについては、中心部分のガス密度が高まって内部構造が発達し始めているかどうかを特定し、進化の様子を明らかにすることはこれまでは困難だった。

大阪府立大学の徳田一起さん、名古屋大学の立原研悟さんたちの研究チームはアルマ望遠鏡を用いて、おうし座分子雲の分子雲コアほぼ全ての内部を観測し、その進化段階を明らかにすることを目指す観測研究を行った。

分子雲コアは個々の原始星に比べるとずっと大きく広がっており、内部構造に乏しい。そこで徳田さんたちは、アルマ望遠鏡の66台のアンテナのうち、日本が開発したアタカマ・コンパクト・アレイ(愛称「モリタアレイ」)のアンテナ16台のなかの、口径7mのもの12台だけを観測に利用した。「のっぺりと広がった天体の進化を電波干渉計で観測するには、電波干渉計を構成するアンテナをできるだけ近接させて設置する必要があります。アルマ望遠鏡の場合、口径12mアンテナよりも口径7mアンテナのほうが密集して設置されているので、分子雲コアを観測するには最適だったのです」(徳田さん)。

39個の分子雲コアを観測した結果、原始星を持つことが知られていた7個の分子雲コア全てと、原始星を持たないとされる32個の分子雲コア(星なしコア)のうち12天体で、濃いガスに含まれる塵が放つ電波が検出された。電波が検出されなかった星なしコアは、モリタアレイ7mアンテナでもとらえられないほど内部構造が発達していない、非常に若い段階にあると考えられる。この結果をもとに、非常に若い段階にあるコアが原始星へとなる条件を調べたところ、水素分子の密度がおおよそ1立方cmあたり100万個を超えると、磁場やガスのランダムな運動による収縮を妨げる力に自己重力が打ち勝ち、コアが急激に星へと進化することが明らかになった。

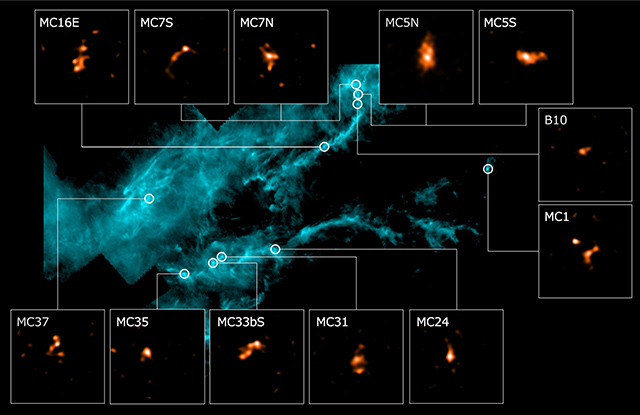

ヨーロッパ宇宙機関の天文衛星「ハーシェル」による「おうし座分子雲」の遠赤外線画像(背景)に、アルマ望遠鏡モリタアレイが観測した星のない分子雲コア12天体の電波画像を合成した観測画像(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel)

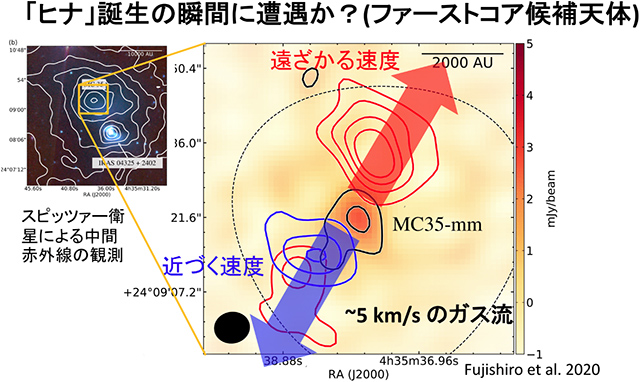

さらに、原始星を持たないと思われていた分子雲コアのうちの一つ「MC35」では、中心部から両側に向かって移動するガスの流れが発見された。原始星に特有のアウトフロー(双極分子流)と考えられているこのガス流は約3000万kmまで伸びているが、一般的な原始星のアウトフローに比べて規模が小さい。ガスの広がりと秒速約5kmという移動速度から、アウトフローは数千年という非常に若い年齢であることが示された。

分子雲コアの一つ「MC35」で見つかったアウトフローと考えられるガスの流れ(提供:大阪府立大学/名古屋大学/国立天文台 共同プレスリリースより)

原始星は一般に赤外線で輝くが、原始星が誕生した直後の「ファーストコア」と呼ばれる段階では温度が低く、赤外線は非常に弱いと考えられている。MC35で赤外線源が確認されていないこと、発見されたアウトフローの性質が理論的に予想されるものと矛盾がないことから、MC35の中心にはファーストコアが存在すると示唆される。

「理論的研究から、ファーストコアは数千年から数万年で、より明るく輝く原始星に成長すると考えられていますが、これは分子雲コアの成長時間と比べて短時間であるため、ファーストコアを実際に観測できる確率は非常に低くなります。これまでも他の領域でいくつかの候補天体が報告されていますが、数が限られています。詳しく観測可能な地球から最も近い星形成領域の一つである、おうし座分子雲で見つかったのはこれが初めてのことです」(名古屋大学 藤城翔さん)。

「今回の研究で星の卵から『ヒナ』が誕生するまでの成長録を描き出すことに成功し、またその手法を確立することができたと考えています。今後は、ファーストコア候補天体など成長した分子雲コアのより詳しい観測や、環境の異なる星形成領域の観測を通じて、星の多様性の起源に迫りたいと思っています」(徳田さん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:星の卵の「国勢調査」― アルマ望遠鏡が追う星のヒナ誕生までの10万年

- The Astrophysical Journal:FRagmentation and Evolution of Dense Cores Judged by ALMA (FREJA). I. Overview: Inner ~1000 au Structures of Prestellar/Protostellar Cores in Taurus 論文

- The Astrophysical Journal letters:A Low-velocity Bipolar Outflow from a Deeply Embedded Object in Taurus Revealed by the Atacama Compact Array 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/09/22 フィラメント分裂による星誕生の証拠

- 2023/09/21 分子雲内で複雑有機分子ができる過程を量子化学計算で検証

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/10 生まれたての星をくるむ、3枚重ねのパンケーキ状構造

- 2023/06/22 重い星は軽い種からできる

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)