TAMA300で実証、重力波検出の量子雑音を抑える新技術

【2020年5月1日 国立天文台】

重力波はブラックホール同士の合体現象などにより発生する時空の歪みが波として伝搬する現象で、2015年に初めて、アメリカのレーザー干渉計型重力波検出器「LIGO」によって直接検出された(参照:「アインシュタインの予測から100年、重力波を直接検出」)。

LIGOやヨーロッパの重力波望遠鏡「Virgo」、日本の大型低温重力波望遠鏡「KAGRA」といった現在稼働中の重力波望遠鏡は、重力波が到達した時に生じるわずかな距離の変化を精密に測定することによって重力波を検出しているが、その変化は極めて小さい。たとえば、ブラックホールの合体で発生した強力な重力波で引き起こされる距離の変化は、地球と太陽間の距離に対して水素原子1個分以下だ。このため、重力波を検出するには、検出器で使われるレーザー光に表れる、量子力学的に避けられないごくわずかな揺らぎ(量子雑音)まで制御する必要がある。

この揺らぎには、レーザー光の位相が揺らぐ成分と、振幅(=光子の数)が揺らぐ成分がある。2つの揺らぎは同じくらいの大きさを持っており、どちらも重力波の検出に悪影響を及ぼすため、できるだけ小さくしたいノイズ源だが、位相の揺らぎと振幅の揺らぎの間には、どちらかを小さく抑えるともう一方が大きくなるという量子力学的な性質(不確定性関係)があり、両方の揺らぎを同時に小さくすることはできない。

ただし、レーザー光を通す経路の途中に特殊な結晶を使うと、光に含まれる位相揺らぎと振幅揺らぎの「比率」を変えることは可能で、こうした技術は「スクイージング」と呼ばれている。

LIGOやVirgo、KAGRAなどの重力波検出器では、主に100Hz(毎秒100回)以下の時空の伸び縮みを検出するが、レーザー光の位相揺らぎは、この範囲の中でも比較的周波数の高い領域でのノイズ源になり、振幅揺らぎは周波数の低い領域でのノイズ源になる。そこで、高い周波数の領域では位相の揺らぎの比率を減らし、低い周波数では振幅の揺らぎの比率を減らすような、都合のよいスクイージングができれば、重力波検出器の観測周波数全域でノイズを減らして感度を上げることができる。

そこで、国立天文台重力波プロジェクト推進室を中心とした研究チームは、国立天文台三鷹キャンパスのレーザー干渉計型重力波検出器「TAMA300」を改造し、周波数に応じて揺らぎの特性を変えるような特殊なスクイージング技術の開発に成功した。大型重力波望遠鏡で必要とされる100Hz以下という低周波の領域で揺らぎを制御することは非常に難しく、今回が世界初の成功となる。

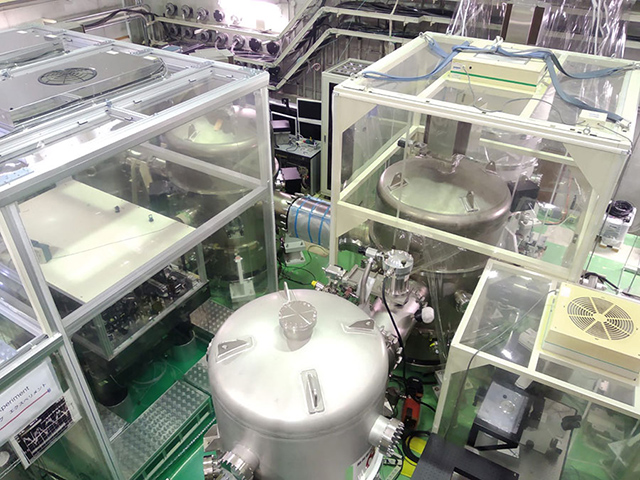

TAMA300を改造して構築したフィルター共振器の心臓部(提供:国立天文台)

この技術はKAGRAだけでなくLIGOやVirgoでも次期アップグレードで採用される予定となっており、その実現性を世界に先駆けて実証したことには大きな意義がある。同技術の実装により、感度は約2倍に向上し、観測可能な重力波現象の数は8倍となる。より多くの重力波現象を観測することで、ブラックホール連星の形成過程や一般相対性理論の精密検証、中性子星の諸性質の解明、宇宙における重元素の起源など、様々な新しい知見が得られることが期待される。

〈参照〉

- 国立天文台:TAMA300で実証した量子雑音を抑える新技術

- 国立天文台重力波プロジェクト推進室:周波数依存性スクイーズド真空場の実現 - 重力波検出器の高感度化へ前進

- Physical Review Letters:Frequency-Dependent Squeezed Vacuum Source for Broadband Quantum Noise Reduction in Advanced Gravitational-Wave Detectors 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/03 重力波イベントの最新カタログ「GWTC」第4版がリリース

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2023/12/04 X線突発天体監視速報衛星「こよう」、打ち上げ成功

- 2023/08/04 合体前のブラックホールは決まった質量を持つ?

- 2023/07/05 「宇宙の灯台」を乱す低周波重力波の証拠

- 2023/04/14 ブラックホールの合体で光は放たれるか?

- 2022/12/08 波長10光年の重力波検出目指し、パルサーを超精密観測

- 2022/11/02 中性子星の合体でレアアースが作られていた

- 2022/10/19 中性子星の合体で放出された、ほぼ光速のジェット

- 2022/03/22 巨大ブラックホールの隣で起こったブラックホール合体

- 2022/03/07 中性子星合体が残したX線、爆発の衝撃波かブラックホールの誕生か

- 2021/07/05 中性子星とブラックホールの合体に伴う重力波を初観測

- 2020/09/08 観測史上最大のブラックホール合体を重力波で検出

- 2020/06/30 合体して光った?連星ブラックホール

- 2020/06/26 最重量の中性子星?最軽量のブラックホール?謎の重力波源

- 2020/04/08 20分周期で公転するヘリウム白色矮星連星

- 2020/03/03 重力波望遠鏡「KAGRA」が観測開始

- 2020/02/12 宇宙に物質しかない理由を重力波で探る

- 2019/11/05 ショートガンマ線バーストにおけるX線超過成分の時間変動を解明

- 2019/10/29 中性子星の衝突で作られたストロンチウムを初検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)