野辺山45m電波望遠鏡の電波地図から見えた星形成の現場

【2020年3月30日 国立天文台野辺山宇宙電波観測所】

今回発表された電波地図は、国立天文台が2014年から2017年にかけて進めてきた「レガシープロジェクト」の一つ「星形成プロジェクト」の一環として作られたものである。レガシープロジェクトは1982年から稼働している野辺山宇宙電波観測所45m電波望遠鏡の観測データを次世代の研究の土台として残すべく実施された。

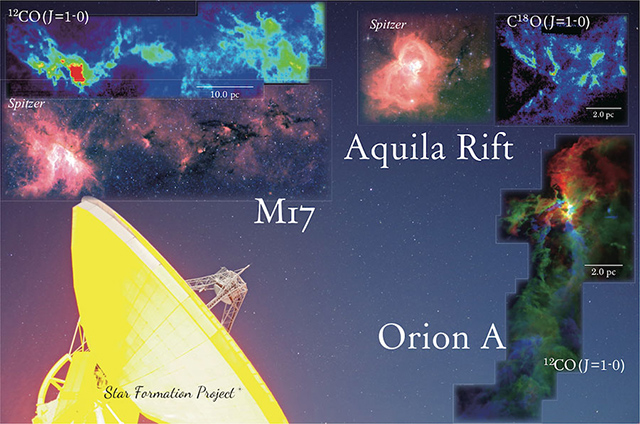

同じ領域を高解像度で撮影することにかけては最新鋭のアルマ望遠鏡の方が勝るが、同望遠鏡の視野はあまり広くない。そのため、限られた観測時間の中で広大な領域の電波地図を作ることにかけては45m電波望遠鏡が有利である。その特性を活かし、オリオン座A領域、わし座領域(Aquila Rift)、M17領域の3つの星形成領域について詳細な電波地図が作られた。

「星形成プロジェクト」によるオリオン座A、Aquila Rift、M17の一酸化炭素輝線強度の電波地図。背景には実際の観測時に撮影した星空の写真を重ねている(提供:国立天文台)

● オリオン座A領域

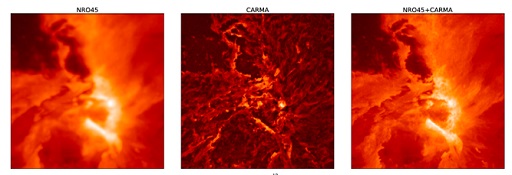

オリオン座A領域は約1500光年彼方にある星形成領域で、オリオン座大星雲(M42)を含む高密度の分子雲だ。今回の観測では45m電波望遠鏡と米国のミリ波干渉計CARMAで取得した高解像度の観測データを合成した。45m電波望遠鏡は分子雲の広がった構造を観測できるが、微細構造は見えない。一方、CARMAの観測データでは分子雲の微細構造は認識できるが、空間的に広がった構造は全く見えない。この2つのデータを合成することで空間的に広がった構造と微細な構造の両方が見え、今までにない精細な電波地図を作成することに成功した。

CARMA電波干渉計と45m電波望遠鏡で取得されたオリオン座Aの一酸化炭素輝線強度地図。45m電波望遠鏡で取得された電波地図(左)、CARMA電波干渉計で取得された電波地図(中央)、CARMA電波干渉計と45m電波望遠鏡で取得された電波地図の合成(右)(提供:プレスリリースより、以下同)

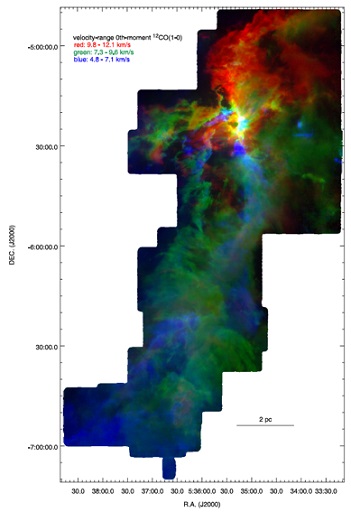

この結果、オリオン座A領域の中で高密度な分子雲コアが約2000個同定された。これまでの理論によれば、コアのガスが互いの重力で集まり、より濃くなることで恒星ができるとされていたが、今回発見されたコアのほとんどは重力だけで束縛されておらず、周囲のガスの圧力で閉じ込められていた。また、これらコアの典型的な質量は後に生まれてくると期待される恒星の質量よりも小さく、この状態から最終的に恒星になるには周りのガスを取り込んでより重くなる必要があることもわかってきた。

さらに、生まれたての星がゆっくりと放出するガス流である「原始星アウトフロー」が44個見つかり(うち17個は今回が初検出)、これらの原始星アウトフローが周囲のガスをかき乱し、高密度コアの形成などに大きな影響を及ぼしていることも明らかになった。

CARMA電波干渉計と45m電波望遠鏡で取得されたオリオン座Aの一酸化炭素輝線強度地図の3色合成図。分子雲本体からの分子ガスの分布(緑色)、分子雲本体から太陽系に近づく速度を持つ分子ガス(青色)、遠ざかる速度を持つ分子ガスの分布(赤色)を示す

● わし座領域

わし座領域(Aquila Rift)はわし座、へび座(尾部)、へびつかい座の境界に位置する暗黒星雲帯で、今回のプロジェクトではこの中でへび座の方向1400光年の距離にある、2つの隣り合う星形成領域「W40」と「へび座南領域(Serpens South)」を観測した。W40(Sh2-64)は複数のOB型星(スペクトル型がOやBの高温な恒星)からの恒星風により、水素ガスが電離している「HII領域」が拡大・膨張し、これによって分子雲が圧縮され次々と星形成が進んでいる。一方、へび座南領域は近赤外線の観測で明らかになった暗黒星雲で、赤外線のみで観測できるとても若い星団を持つ。両者は個別に研究されていたが、2つの領域の関係は明らかにされていなかった。

観測の結果、分子雲は2つの領域に連続的に分布しており、W40とへび座南領域は物理的に接続していることがわかった。また、HII領域近傍から外側に向かって膨張する2つの分子雲シェルが見つかった。へび座南領域の若い星団の位置が分子雲シェルの一部とよく一致することから、この星団の形成には分子雲シェルが関係している可能性が高い。

● M17領域

約4200光年彼方のいて座、たて座、へび座(尾部)の境界に位置する散光星雲「オメガ星雲(M17)」にある暗黒星雲「M17 SWex」が複数の分子輝線で観測された。M17 SWexは近赤外線で観測された形状が竜のようであることから「フライングドラゴン(空飛ぶ竜)」という愛称がある。

今回の観測データから、観測領域内に星が誕生する前段階である「分子雲コア」が46個同定された。このうち4個は半径が1パーセク以上、質量が太陽の1000倍以上と巨大で、その内部では分子ガスが非常に大きな速度(秒速2.5km以上)で激しい運動をしていることも判明した。こうしたコアは他の星形成領域であれば大質量星の誕生につながるが、M17 SWexの場合は磁場によってコアの収縮が妨げられていることがわかった。一方で、大きなガス雲同士が衝突している証拠も発見された。

〈参照〉

- 国立天文台野辺山宇宙電波観測所:星形成プロジェクト:近傍星形成領域の電波地図作り

- Publication of the Astronomical Society of Japan:Nobeyama 45 m mapping observations toward the nearby molecular clouds Orion A, Aquila Rift, and M17: Project overview 論文

〈関連リンク〉

- 野辺山45m電波望遠鏡

- NRO Star Formation Legacy Project

- アストロアーツ:

- メシエ天体ガイド:オメガ星雲 M17 / オリオン座大星雲 M42

- 天体写真ギャラリー:オメガ星雲 M17 / オリオン座大星雲 M42

関連記事

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/05/28 棒状構造による爆発的星形成を見せる太古のモンスター銀河

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2023/07/12 昔ながらの環境が残る星団の「人口調査」

- 2023/07/07 棒渦巻銀河の棒は、星形成を抑制する

- 2023/06/06 星屑の再利用で成長し続ける太古の巨大銀河

- 2023/02/16 磁力線を巻き込み成長する赤ちゃん星

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/10/04 大小マゼラン雲を包み、星の材料を守るシールドを発見

- 2022/09/16 星形成の運命を決めた天の川銀河の棒構造

- 2022/09/15 星団の星形成を引き起こす若い星たちの渦巻き運動

- 2022/09/06 材料を放り出され、星形成を止めてしまった銀河

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)