「はやぶさ2」人工クレーターの愛称は「おむすびころりん」

【2019年8月26日 JAXA】

JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」は現在、高度20kmの位置から小惑星リュウグウの赤道に沿って東西方向に移動しながら観測を行う「BOX-B運用」を行っている。8月22日の記者説明会で、「はやぶさ2」の今後の運用などについていくつかのアナウンスが行われた。

人工クレーター等に愛称を命名

今年4月に生成したリュウグウ表面の人工クレーター(SCIクレーター)について、愛称を「おむすびころりんクレーター」とすることが発表された。リュウグウ表面の地名は世界各地の子供向けの物語にちなんだ名前を付けることになっていて、今回もこれにちなんだ命名となった。

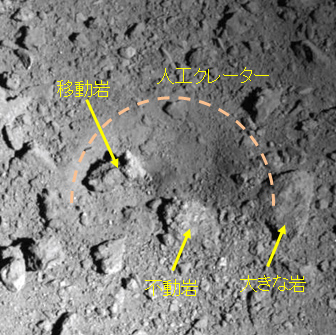

ただし、SCIクレーターのような人工の地形の場合、すでに命名されている「リュウジン尾根」「ウラシマクレーター」などのような、国際天文学連合が承認する公式の地形名を付けることはできない。今回の名前は必要に応じて学術論文などでも使われるが、プロジェクトチームの独自提案による愛称という扱いになる。併せて、人工クレーター周辺にある3個の大きな岩塊にもそれぞれ「イイジマ岩」「オカモト岩」「おにぎり岩」という愛称が命名された。

| 愛称 | 英名 | 従来の名称 | 由来 |

|---|---|---|---|

| おむすびころりんクレーター | Omusubi-kororin crater | 人工クレーター(SCIクレーター) | おとぎ話『おむすびころりん』より。 |

| イイジマ岩 | Iijima boulder | 移動岩(クレーター生成の衝撃で移動したため) | 「はやぶさ2」の分離カメラ「DCAM3」の提案・開発などに尽力したJAXA宇宙科学研究所の飯島祐一さん(2012年12月7日逝去、44歳)を顕彰。 |

| オカモト岩 | Okamoto boulder | 不動岩 | 「はやぶさ2」のサンプラーや衝突装置の開発で中心的役割を果たした神戸大学の岡本千里さん(2018年7月25日逝去、38歳)を顕彰。 |

| おにぎり岩 | Onigiri boulder | 大きな岩 | 形がおにぎりに似ているため。おむすびころりんクレーターとの混同を避けるために「おむすび岩」ではなく「おにぎり岩」とした。 |

人工クレーター関連の地形に命名された愛称(出典:8月22日記者説明会資料より)

人工クレーター周辺の地形。人工クレーターが「おむすびころりんクレーター」と命名され、「移動岩」「不動岩」「大きな岩」がそれぞれ「イイジマ岩」「オカモト岩」「おにぎり岩」となった(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

「MINERVA-II1」の1機が280日ぶりに応答

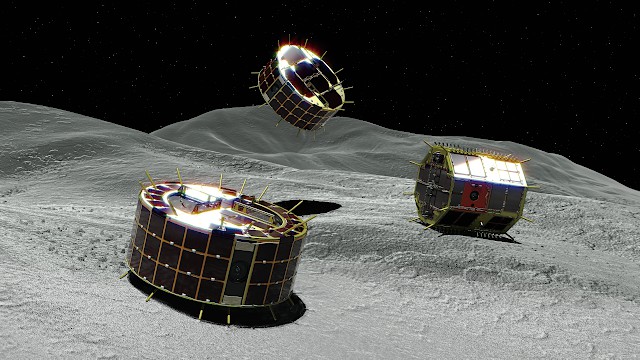

昨年9月21日に「はやぶさ2」から分離された「MINERVA-II1」のローバー2機「イブー(Rover-1A)」「アウル(同1B)」は、リュウグウでの太陽日(ソル (Sol) = 7.6時間)で数えて「イブー」が第113ソル(10月26日)、「アウル」が第10ソル(9月24日)まで活動し、リュウグウの表面をホップして移動しながら数多くの画像を撮影することに成功した(参照:「「MINERVA-II1」のローバーを「イブー」「アウル」と命名」)。

その後は両機とも活動を停止し、テレメトリデータを受信できない状態が続いていたが、8月2日の運用で280日ぶりに、10分間ほど「アウル」との通信に成功してテレメトリを取得できたという。プロジェクトチームでは、これまでは機体が日陰に入るなどして電力が不足していたのが、リュウグウが太陽に近づく季節になったことで発電量が増え、「冬眠」から目覚めたのではないかと考えている。今後、ホップ移動や画像撮影などの運用を再び行えないか、チーム内で検討している。

「MINERVA-II1」「II2」のローバーの想像図。画面中央奥が「MINERVA-II1」の「イブー(Rover-1A)」、左手前が「アウル(Rover-1B)」。右が「MINERVA-II2」のRover-2(提供:JAXA)

「MINERVA-II2」はリュウグウの重力場測定に活用

「はやぶさ2」に相乗りしていた3つの小型機のうち、最後に残った「MINERVA-II2」の運用についてもアナウンスされた。

国内5大学の連合チーム「大学コンソーシアム」によって開発された「MINERVA-II2」は、地上試験で機体のシステムを初期化できない問題が見つかっており、電源は入るものの、実質的に機体が動作しない状態が現在も続いているとみられる(参照:「「はやぶさ2」の小型機「MINERVA-II2」に不具合」)。

そこで「はやぶさ2」プロジェクトチームでは、通常のローバーの分離高度(約50m)よりもずっと高い約1kmの高度で「MINERVA-II2」のローバーを分離し、数日かけてリュウグウに降下していく軌道を「はやぶさ2」から観測することで、リュウグウの重力場などを推定するという運用を行うことにした。

これに先立って「はやぶさ2」では、9月5日にこの運用のリハーサルを行う。着陸時の目印に用いるターゲットマーカーが3個余っているため、このうち2個を使い、マーカーを「MINERVA-II2」のローバーに見立てて高度1kmからリュウグウの赤道方向、極方向に向けて投下する。その後、数日かけて落下するマーカーの軌跡を「はやぶさ2」のカメラで追跡するという。本番の「MINERVA-II2」の分離は、リハーサルの結果を踏まえて9月末から10月ごろに行われる見通しだ。

再突入カプセルはオーストラリアへ

「はやぶさ2」は今年12月ごろにリュウグウを出発して帰路につき、2020年末には地球近くに帰還する。ここでリュウグウのサンプルを収めたカプセルを分離して、カプセルだけが地上に戻る予定だ。カプセルを分離した後、「はやぶさ2」本体は別の天体の探査へ向かうことが検討されている。

この再突入カプセルの着陸場所が、「はやぶさ」初号機のカプセルと同じくオーストラリアのウーメラ管理区域と呼ばれる砂漠地帯になることが正式に発表された。今後、オーストラリアの関係機関との間でカプセルの回収に関する手続きを進めるという。

「はやぶさ2」トークライブ開催

「はやぶさ2」プロジェクトチームでは、プロジェクトメンバーが各地に出向いて一般の方々に「はやぶさ2」のミッションを紹介する「『はやぶさ2』トークライブ」を2016年から随時開催してきた。

「はやぶさ2」がリュウグウに到着した2018年夏以降は一時中断していたが、今月から「トークライブ 番外編」と題して再び開催される。8月25日(日)には相模原市立博物館で行われ、9月28日(土)には大阪市立科学館、29日(日)には伊丹市立こども文化科学館でも開催される予定だ。

また、「はやぶさ2」が帰路につく2020年1月からは「トークライブ シーズン2」と題して、プロジェクトメンバーが本格的に全国へ出かけるという。現在、プロジェクトチームでは「シーズン2」の開催地を募集している。「はやぶさ2」プロジェクトのメンバーと直接話してみたい方はぜひ応募してみてはいかがだろう。

小惑星探査機「はやぶさ2」の記者説明会(19/8/22)ライブ配信

(文:中野太郎)

〈参照〉

- JAXA:小惑星探査機「はやぶさ2」の記者説明会(19/8/22)ライブ配信

- JAXA はやぶさ2プロジェクト:「はやぶさ2」トークライブ シーズン2 のお知らせ

〈関連リンク〉

- 「はやぶさ2」:

- 星ナビ.com 「はやぶさ2」ミッションレポートを連載中

関連記事

- 2025/12/25 探査機「はやぶさ2」、来年7月5日に小惑星トリフネをフライバイ

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)