リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

【2023年11月15日 東京工業大学】

小惑星リュウグウの試料の分析では、チタン・クロム・鉄・亜鉛の「核合成起源同位体異常」が測定されている。試料や隕石に含まれる元素の同位体は超新星や赤色巨星など複数の供給源からもたらされるが、その供給割合のわずかな違いによって、元素の同位体組成に違いが表れる。これが核合成起源同位体異常で、試料等の母天体の形成位置に関する情報を与えうるものとして注目されている。

リュウグウの化学組成や鉱物組成はイブナ型炭素質隕石とほぼ一致しており、同位体的特徴も似ている。このことから、リュウグウやイブナ型炭素質隕石の起源天体は他の隕石起源天体とは異なり、より遠方の太陽系縁辺部で誕生したことが示唆されていた。しかし、クロムの同位体異常についてはリュウグウとイブナ型炭素質隕石の間にわずかなズレが見られ、その原因究明が待たれていた。

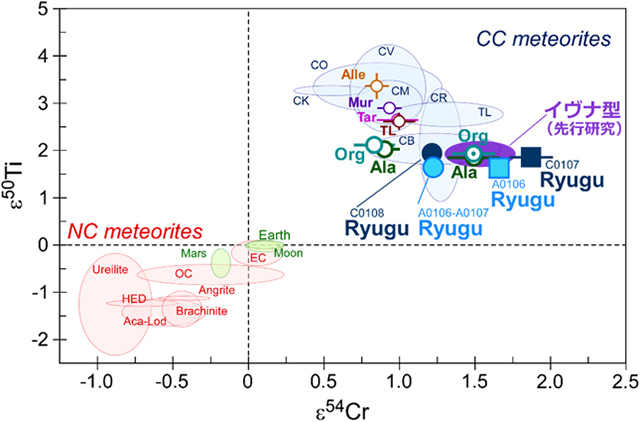

東京工業大学の横山哲也さんたちの研究チームは、リュウグウの試料5点についてチタンとクロムの核合成起源同位体異常を測定した。また、2種類のイブナ型炭素質隕石を含む全6種類の炭素質隕石についても同様の分析を行った。その結果、リュウグウとイブナ型炭素質隕石のチタン同位体異常(ε50Ti)は、先行研究で得られたイブナ型炭素質隕石の範囲とほぼ一致したが、クロム同位体異常(ε54Cr)には、先行研究より低い値から高い値まで大きな変動が見られた。

リュウグウ試料(Ryugu)、イブナ型炭素質隕石(Ala, Org)、その他の炭素質隕石(TL, Tar, Mur, Alle)のチタン同位体異常とクロム同位体異常。リュウグウとイブナ型炭素質隕石のε50Tiは先行研究で測定されたイブナ型炭素質隕石の値(紫色の楕円)とほぼ一致するが、ε54Crは先行研究より低い値から高い値まで、大きく変動している(提供:Yokoyama et al., 2023を一部改変、以下同)

この変動の原因としては、今回分析した試料の質量(7~24mg)が先行研究で用いられた試料(100mg以上)に比べてかなり少量であり、不均質に分布した試料を少量測定したためだと考えられる。起源天体が本来持つ同位体組成を正しく知るには小片試料では不十分で、一定の均質試料といえるような大きい試料の分析が必要であることを強く示す結果である。

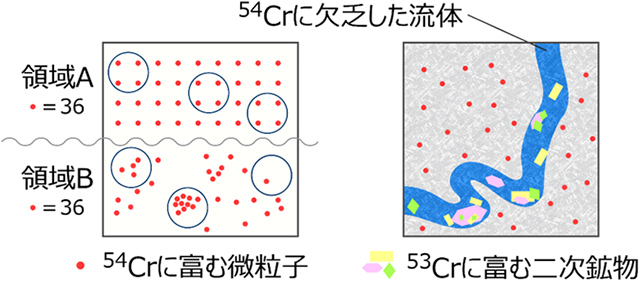

さて、そもそも微粒子の不均質分布はなぜ生じるのだろうか。これには、リュウグウやイブナ型炭素質隕石の起源天体に存在していた氷が溶けて周囲の岩石と反応を起こす「水質変成」が深く関与している。水質変成が起こると、岩石中の可溶成分が流体に溶け込んで天体内を循環し、様々な二次鉱物を沈殿させる。この際、クロム54(54Cr)に富む微粒子は流体に溶けにくいため、流体は相対的に54Crが欠乏して低いε54Crを持つようになり、結果として二次鉱物のε54Crも低くなる。以上のことから、ε54Crが低いリュウグウやイブナ型炭素質隕石の小片試料には、より多くの二次鉱物が含まれていたと考えられる。

試料中の微粒子の分布。(左)領域Aのように54Crに富む微粒子が均質に分布していると、測定試料(円で表現)に含まれている粒子数は一定だが、領域Bのように不均質な分布の場合、試料に含まれる粒子数が変動し、そのことがε54Crのバラツキに反映される。領域AもBも総粒子数は36個で等しいため、領域全てを測定すれば、ε54Crは同じ値となる。(右)リュウグウ起源天体の水質変成により流体が発生し、岩石中を水脈となって移動し二次鉱物を沈殿させる。54Crに富む微粒子は流体に溶けないため、流体および二次鉱物は54Crが少なくなり、低いε54Crを持つようになる。一方、二次鉱物はマンガン(Mn)に富むため、53Mnの娘核種である53Crに富む。こうして、ミリメートルスケールの局所的不均質が生じたと考えられる

このシナリオは、マンガン53(53Mn)の放射壊変によって生じる娘核種のクロム53(53Cr)の測定結果からも支持される。流体から沈殿した二次鉱物のドロマイトなどの炭酸塩はマンガンを多く含むため、クロム同位体異常(ε53Cr)は高くなるが、実際にリュウグウとイブナ型炭素質隕石のε54Crはε53Crと逆相関しており、ドロマイトの多い(ε53Crの高い)試料が流体の影響により低いε54Crを持っていることを示している。53Crの量を時間に換算したところ、二次鉱物の沈殿が太陽系の誕生から約520万年後に生じたこともわかった。

以上のようなことから、今回の結果は、リュウグウとイブナ型炭素質隕石の起源天体が誕生したタイミングや場所、形成過程に多くの共通性があり、両者は親戚関係にあるというこれまでの描像を補強するものとなった。

今後、リュウグウのより精密な平均組成を得るために、可能な限りサイズの大きな試料を用いた再分析が行われることが望まれる。また、NASAの探査機「オシリス・レックス」が持ち帰った小惑星ベンヌの試料は250gにも及ぶが、B型小惑星に分類されるベンヌの起源天体も水質変成を受けたと考えられるため、その試料の分析でも100mg程度以上の試料を用いることが望ましいだろう。

〈参照〉

- 東京工業大学:リュウグウ起源天体の水循環が作り出すクロム同位体不均質-小惑星帰還試料の同位体分析における重要な指針を提示

- Science Advances:Water circulation in Ryugu asteroid affected the distribution of nucleosynthetic isotope anomalies in returned sample 論文

〈関連リンク〉

- 「はやぶさ2」:

- 星ナビ.com 「はやぶさ2」ミッションレポート

- OSIRIS-REx:

関連記事

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/09/01 ベンヌの原材料物質は多様な起源を持っていた

- 2025/08/22 2025年8月29日 ヘーベがみずがめ座で衝

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/24 2025年7月31日 パラスがいるか座で衝

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝

- 2025/04/24 2025年5月5日 ベスタがてんびん座で衝

- 2025/04/23 探査機「ルーシー」、2つ目の小惑星をフライバイ

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2025/02/06 小惑星ベンヌの試料からアミノ酸など多くの生体関連分子を検出

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/11/14 「COIAS」発見小惑星に「アオ」命名、15日に「命名祝賀会」配信

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)