生まれたての原始惑星系円盤でも回転軸は不揃い?

恒星やその周りを公転する惑星系は、ガスや塵からなる「分子雲」が自らの重力で収縮して生まれる。生まれたばかりの「原始星」の周りにはたくさんのガスが存在し、原始星に向かって落下していく。これらのガスは、星に向かって落ち始めたときの回転の向きを保ったままどんどん落ちていき、やがて遠心力と重力が釣り合って「原始惑星系円盤」を形成する。そのため、原始星に向かって降ってきたガスの角運動量(回転の向きと勢いを表す量)が、のちの原始惑星系円盤の向きや大きさの起源と考えられており、円盤がどのように形作られたかを理解することは惑星形成を理解する上で非常に大事だ。

理化学研究所の坂井南美さんとYichen Zhangさん、千葉大学先進科学センターの花輪知幸さんたちの共同研究グループは、おうし座の方向、地球から450光年離れた場所にある原始星「IRAS 04368+2557」を取り巻く若い原始惑星系円盤(初期円盤)からの電波をアルマ望遠鏡で観測し、円盤に何らかの構造が存在するか、また円盤に含まれている星間塵の粒子サイズが、円盤の周囲にある分子雲の星間塵と比べて成長しているかどうかを調べた。

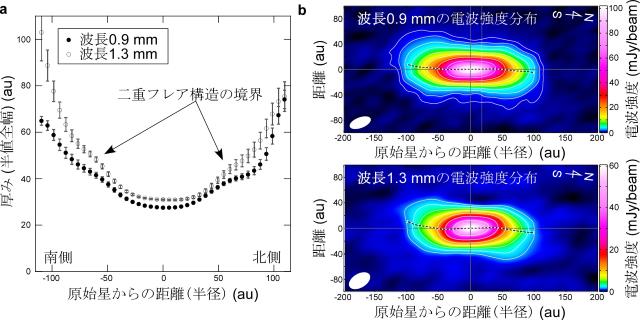

観測の結果、この円盤は外側ほど厚みが大きい「フレア構造」を持つことが明らかとなった。さらに、円盤の厚みと半径の比率や円盤の回転軸の傾きが、中心の原始星から半径60億〜90億km(40~60天文単位)を境にして急に変化する「二重フレア構造」になっていることがわかった。内と外で回転軸がずれている原因は、かつて外から降着してきたガスの回転軸が時代とともに変化していたためだと考えられる。

(a)波長0.9mmと1.3mmの電波観測から明らかになった、円盤の厚みと中心の原始星からの距離(半径)の関係。半径40~60天文単位で急に厚みが大きくなっている。(b)円盤が放射する電波の強度分布。波長0.9mm(上)と1.3mm(下)の両方で、円盤の中央面(黒の点線)が半径40~60天文単位より外側で鉛直方向にわずかに歪んでいて、内と外で円盤の傾きが異なっている(提供:Sakai et al.)

このように外側がずれた円盤の構造は「ワープ構造」と呼ばれ、伴星を持つ原始惑星系円盤や進化の進んだ円盤では見つかっていたが、今回のように伴星を持たず、かつ形成初期の円盤で発見されたのは初めてだ。

内側と外側で回転軸の傾きがずれているワープ構造を持った原始惑星系円盤の想像図(提供:理化学研究所、以下同)

こうしたワープ構造は、惑星の公転軌道の傾きが不揃いな惑星系など、近年次々と発見されている「風変わり」な系外惑星系の起源として注目されている。従来、こうした風変わりな惑星系は、離れた別の惑星の影響で軌道の傾きと離心率が変動する「古在機構」や、近くを通過した惑星の重力で軌道が変化する「惑星重力散乱」など、中心星と惑星と別の惑星という3つの天体の相互作用によってできたと考えられてきた。しかし、複数の惑星の軌道面が他の惑星の軌道面から同じようにずれている星や、主星と惑星軌道の回転軸の傾きがずれている星なども発見され、3天体の相互作用だけでは説明が難しいことが問題となっていた。

原始星へと降り積もるガスの量は、原始星の周りのガス分布に密度のゆらぎがあるため、必ずしも一様ではない。こうした状況では、原始星や円盤に降着するガスの量や回転の向きは時代によって異なっている可能性が高く、ワープ構造が生じるのはむしろ自然だともいえる。そのため研究チームでは、今回明らかになった現象は、どこの天体でも起こり得る一般的なものかもしれないと考えている。

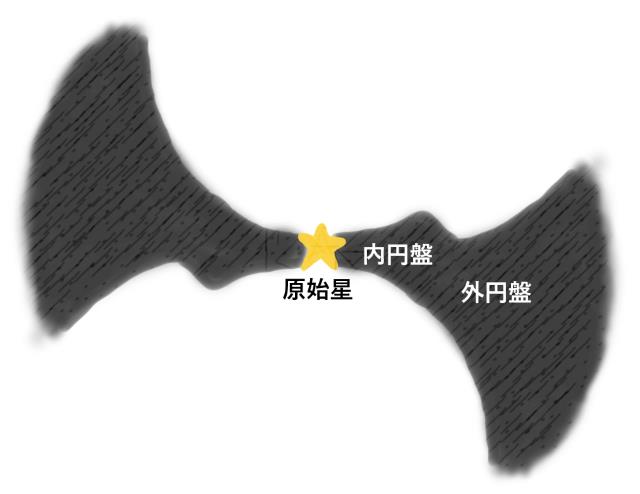

ワープ構造を持つ原始惑星系円盤の概念図。内円盤と外円盤で回転軸の傾きにずれがあるため、このような構造となる。外円盤のさらに外側は、エンベロープと呼ばれる降着ガスへとつながっている。原始星に近づくにつれて密度や温度が高くなるため、電波強度も高くなり、実際の観測データでは中心付近が最も明るく見える

また、今回の観測で、波長1.3mmと0.9mmの電波の強さの比率が円盤内の半径に応じてどう変わっているかを調べたところ、半径90億kmより内側では、内に行くほど波長0.9mmの電波強度が相対的に弱いことがわかった。短い波長の電波が相対的に弱いということは、その場所にある星間塵の粒子サイズが大きいことを示している。今回のような若い円盤で、塵のサイズが場所ごとに変化している様子がとらえられたのも初めてのことだ。この結果は、初期円盤の段階ですでに星間塵が成長し始めていることを示唆している。このような塵の成長が、やがては円盤内に構造が生まれて惑星の形成へとつながるきっかけとなると考えられるため、この観測結果は惑星形成に関する理解を大きく変えるかもしれない。

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)