「衝撃的」な太陽系の起源

【2017年8月14日 Carnegie Science】

太陽系の形成は超新星爆発の衝撃波によって引き起こされたと考えられている。爆発した星から放出された物質が衝撃波によって周囲の塵やガスの雲に注ぎ込まれ、その雲が重力崩壊して太陽と惑星が形成されたという理論だ。

この太陽系形成理論を確かめるうえで重要なのが隕石だ。隕石には太陽系の形成初期に存在していた元素や放射性同位体、化合物などの記録が残っており、とくに炭素質コンドライトには、最も原始的な物質がいくつか含まれている。こうしたコンドライトを構成する要素で興味深いのは、寿命の短い放射性同位体だ。

米・カーネギー研究所のMyriam Telusさんは、そうした放射性同位体の一つである鉄60に関する分析を行った。太陽系内のすべての鉄60は放射性崩壊してから長く経過しているため、まず鉄60の安定した崩壊生成物であるニッケル60が隕石中にどのくらい見られるかを調べ、そこから隕石となる前の大きな天体が形成されたときの鉄60の存在量を明らかにした。

鉄60は超新星や漸近巨星分枝星と呼ばれる、特定の星の中で起こる核融合反応によってのみ大量に作られるが、それがどのように原始的な太陽系天体内に取り込まれるかについての選択肢はそう多くはない。その選択肢の一つが超新星爆発で、Telusさんの研究では衝撃波によって放射性同位体が流れ込んだことを示す決定的な証拠は見つからなかったものの、太陽系初期の大量の鉄60は超新星を起源とするものであることが示された。

カーネギー研究所のAlan Bossさんはこの隕石研究の結果を考慮に入れ、超新星爆発の衝撃波によって太陽系初期のガス雲が崩壊するというモデルを改良した。太陽形成の始まりだけでなく中間段階までモデル化したところ、衝撃波が太陽系形成の起源であるとする理論を支持する最新の証拠が示された。「太陽系内の短命な放射性同位体の存在を説明するには、依然として超新星爆発の衝撃波が一番もっともらしい起源であることが示されました」(Bossさん)。

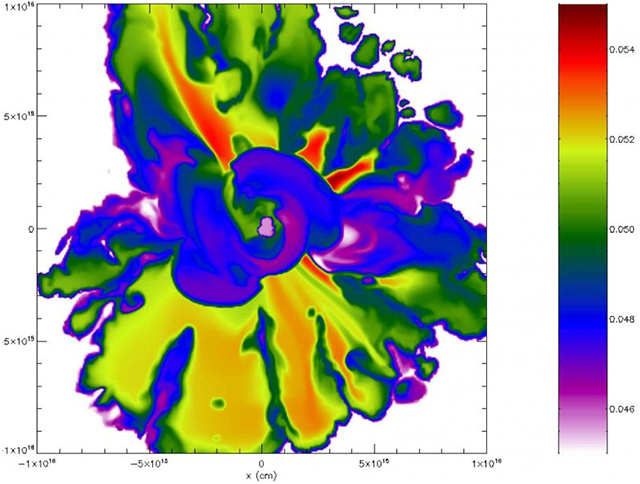

原始太陽系円盤に流れ込んだ鉄60など寿命の短い放射性同位体の存在量に関するシミュレーション結果(円盤を正面から見たイメージ)。赤は多く紫は少ない(提供:Alan Boss (Carnegie Institution for Science))

〈参照〉

- Carnegie Science:Our Solar System’s “shocking” origin

- The Astrophysical Journal:Triggering Collapse of the Presolar Dense Cloud Core and Injecting Short-Lived Radioisotopes with a Shock Wave. V. Nonisothermal Collapse Regime 論文

関連記事

- 2025/12/18 地球誕生の鍵は超新星爆発に由来する「宇宙線浴」

- 2025/06/02 太陽系の「⽯のタイムカプセル」の特異な模様をシミュレーションで再現

- 2025/01/30 太陽系は近傍の超新星爆発とほぼ同時に誕生した

- 2024/12/09 太陽系が安全地帯に運ばれたのは、天の川銀河の変化のおかげ

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/11/21 太陽系が生まれた場所は今より1万光年も銀河の内側

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2022/12/14 隕石のアミノ酸はガンマ線で作られた可能性

- 2022/04/12 太陽系の惑星を急成長させた前線

- 2021/11/15 地球の大気・海水の量は小惑星の大量衝突で決まった

- 2021/06/09 最も高密度な白色矮星による超新星爆発の痕跡を特定

- 2021/05/31 初期太陽系における地球型惑星の材料物質の進化を解明

- 2021/04/30 二酸化炭素が豊富な水を隕石中に初めて発見

- 2021/03/09 「幻の物質」が明かす太陽系の起源

- 2021/01/27 太陽系の内惑星と外惑星は世代が違った

- 2021/01/26 太陽系で最古の水の証拠、隕石から検出

- 2020/12/10 18億個の天体を含む「ガイア」最新データ公開

- 2020/07/15 CosmoRadio -質問回答①太陽と月-

- 2017/09/14 トランジット法で「地球」を検出できる系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)