リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

【2025年7月16日 広島大学】

探査機「はやぶさ2」が地球に持ち帰った小惑星リュウグウの試料は、地球に落下する隕石のうち「CIコンドライト」と非常によく似た特徴を持つことがわかっている。CIコンドライトは太陽系が誕生して間もない時期に形成され、過去に水の影響を強く受けていることが知られていて、太陽系初期における水の働きや化学環境の変遷について重要な手がかりをもたらしてきた。

CIコンドライトはナトリウムなどのアルカリ元素を多く含む鉱物が非常に少なく、その原因は過去の水質変成によってそれらの成分が溶け出したことだと考えられている。ところが、近年の研究ではリュウグウ試料にアルカリ成分を多く含む鉱物や痕跡が存在する可能性が明らかになっていて、実際にナトリウムが高濃度で存在する領域や、ナトリウムの炭酸塩・塩化物・硫酸塩が見つかっている。

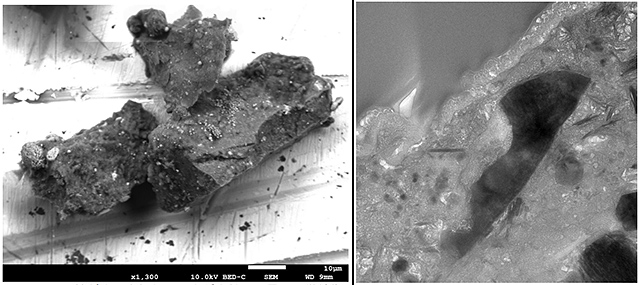

広島大学の宮原正明さんたちの研究チームは、別のアルカリ元素であるカリウムを含む鉱物がリュウグウの試料に存在するかどうかを分析し、カリウムを含む鉄ニッケルの硫化物の鉱物「ジャーフィシャー鉱(djerfisherite)」を発見した。

(左)リュウグウ粒子の電子顕微鏡像。(右)ジャーフィシャー鉱の透過型電子顕微鏡像。中央部の細長い黒い粒子がジャーフィシャー鉱(大きさは約1μm以下)(提供:広島大学リリース、以下同)

ジャーフィシャー鉱の存在は、これまではエンスタタイトコンドライトやオーブライトといった太陽系内でも特に高温かつ酸素の少ない(還元的な)環境で形成された隕石でしか報告されていない。リュウグウのような低温・水質変成を受けた環境では生成しないとされる、極めて特異な鉱物であり、今回の発見は予想外のものだ。

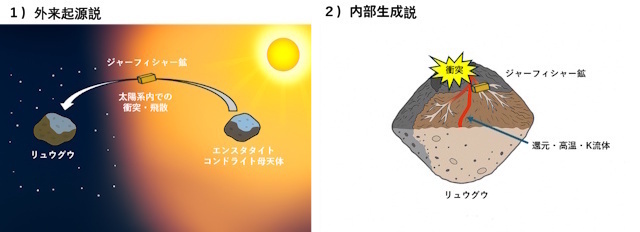

宮原さんたちはリュウグウの試料で見つかったジャーフィシャー鉱の起源について、2つの可能性を指摘している。一つは、太陽系が誕生して間もないころに太陽系の内側の高温領域でジャーフィシャー鉱を含む母天体が形成され、その破片がリュウグウの母天体に取り込まれたというもの(外来起源説)だ。もう一つは、天体衝突などによってリュウグウ内部に局所的に高温・還元的な環境が形成され、カリウムと鉄硫化物が反応してジャーフィシャー鉱が生成されたというもの(内部生成説)である。粒子周囲の組織が乱れていないことや鉱物の状態から、研究チームでは「内部生成説」の方が有力と考えている。

ジャーフィシャー鉱の2つの起源説の概念図

今回の発見はリュウグウが化学的に複雑な構造を持っていた可能性を示唆するもので、リュウグウが一様な組成を持つという従来の見解を再検討する必要がありそうだ。分析や考察が進むことで、太陽系初期の物質循環や天体の環境変化の再構築に向けた知見が得られることも期待される。

〈参照〉

- 広島大学:リュウグウ粒子から発見された“予想外の鉱物” ―原始太陽系における物質混合や化学的多様性の証拠か―

- Meteoritics & Planetary Science:Djerfisherite in a Ryugu grain: A clue to localized heterogeneous conditions or material mixing in the early solar system 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/07/19 リュウグウの炭酸塩に、母天体が独特な環境で進化した形跡

- 2023/04/25 リュウグウ粒子に残る、穏やかな天体衝突の記録

- 2023/04/06 リュウグウでアミノ酸が生成された痕跡

- 2023/03/29 小惑星リュウグウに核酸塩基とビタミンが存在、過去には水による変性も

- 2023/02/27 リュウグウ試料から2万種の有機分子、固体有機物を検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)