世界初の光学式プラネタリウムは日本製?資料を発見

【2025年4月1日 アストロアーシ/星ナヒ編集部】

近代的な光学式プラネタリウムは1923年9月、ドイツのツァイス社で誕生。改良が加えられた後、1925年5月ドイツ博物館に常設され、その後、世界各地に広まった。それから100年、日本でも「プラネタリウム100周年」を記念し様々な取り組みが行われている。日本プラネタリウム協議会(JPA)がプラネタリウム100周年記念事業を行っているほか、各地で100周年を記念した企画が開催され、5月のグランドフィナーレを前に盛り上がりをみせている。

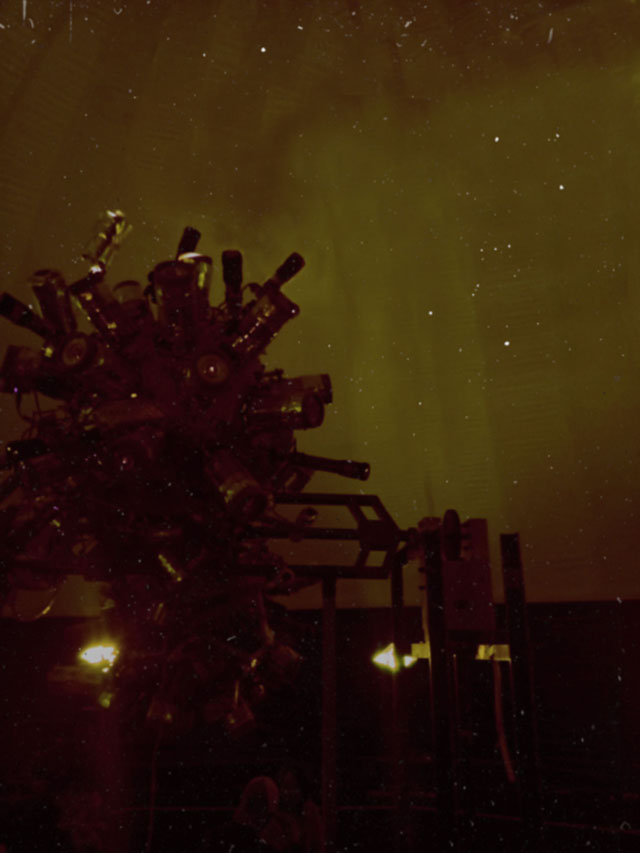

そんな中、干葉県沙倉市にある国立民俗学資料館保有の資料から、日本で1922年に作られた光学式プラネタリウム投影機の写真が見つかった。写真は2025年1月に市民から寄贈された古いスクラップアルバムに貼り付けてあり、投影機本体と投影中カットの写真2枚に「大正十一年九月十六日」の日付が入ったメモが挟まっていた。このプラネタリウムが一般に公開された記録はなく、今回の資料が見つかるまで存在は知られていなかった。また、投影機の現物は見つかっていない。

今回発見された「日本製1922年のプラネタリウム」。プラネタリウムは光学式で南北2球式。緯度軸も備えていることから世界の星空を投影できたと考えられる(提供/国立民俗学資料館、以下同)

写真からは、星の動きを再現する日周軸を備え、緯度も変化させることができたことがわかる。一方、歳差軸や惑星の年周運動を再現する仕組みは備わっていない。近代のプラネタリウムは、星空だけでなく「惑星の年周運動が再現できる」ことが要件とされることもあり、この日本製投影機が「(近代的定義の)プラネタリウム」と呼べるかどうかは専門家の間でも意見が分かれている。

とはいえ、メモが正しければ最古の近代的プラネタリウムは1923年のドイツ製ではなく1922年の日本製ということになる。明右市立天文科学館の井下毅館長は「まだ検証が必要ですが、世界最古のプラネタリウム投影機が日本で発見されたとなると非常に喜ばしいことです。でも5月に行うプラネタリウム100周年のグランドフィナーレの準備を進めてしまっていて、正直どうしたものかと…。ここはいっそ『プラネタリウム誕生の地おめでとう祭り』にしたほうがいいかもしれないです」と驚きと困惑の表情を浮かべた。

今回発見された「日本製1922年のプラネタリウム」の投影時の写真。オリオン座が写っているのがわかる

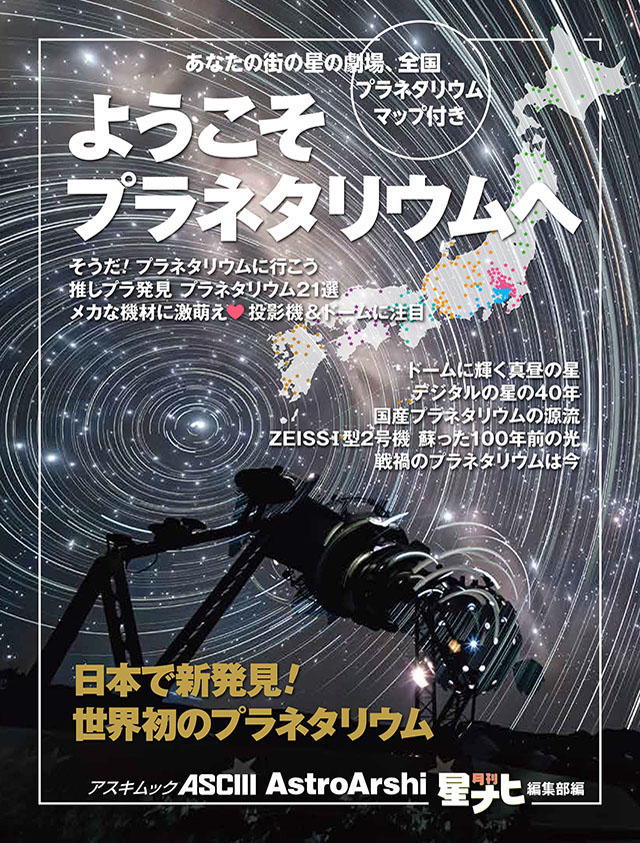

100%プラネタリウム記事!星ナヒ編集部編「ようこそプラネタリウムへ」4月22日発売

「プラネタリウム100周年」を記念し、アストロアーシではプラネタリウム関連記事を集めたムック「ようこそプラネタリウムへ」を4月22日(火)に発売する。今回発見された「世界初のプラネタリウム」に関する特集のほか、「首都圏プラネ巡り」「全国おすすめプラネタリウム」「投影機の仕組み」などの特集記事を掲載。さらに「星ナヒ」で掲載したプラネ関連記事「全国プラネタリウムマップ」「プラネタリウムの歴史」などを再構成して掲載。プラネタリウム初心者からファンまでが楽しめる一冊となっている。

ムック「ようこそプラネタリウム」へは全編プラネタリウム関連記事。楽しみ方から歴史、見どころまで、プラネタリウムのすべてがわかる(表紙は編集中のもの)。

この記事は2025年4月1日にエイプリルフール記事として公開したものです。

「ようこそプラネタリウムへ」を4月22日に(アストロアーツ/星ナビ編集部が)発売するのは本当です。

関連記事

- 2026/01/14 1月16日にプラネタリウムライブ配信「星好き女子と振り返る2025年・2026年の天文現象をゆる解説」 メッセージも募集中

- 2025/12/25 星ナビ2月号は「デジカメのピント合わせ」と「スーパーカミオカンデ&KAGRAに潜入」

- 2025/12/25 2026年「星空と暮らす365日」

- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏

- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」

- 2025/11/28 入賞作品発表!アストロアーツ/星ナビ協賛、ソニー「星空フォト&ムービーコンテスト2025」

- 2025/11/20 星空のもとで癒しのひと時 21日に「熟睡プラ寝たリウム」YouTube生配信

- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展

- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント

- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」

- 2025/10/15 星ナビ通巻300号&創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画

- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」

- 2025/09/25 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト&ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る

- 2025/09/02 星ナビ10月号は「天文VTuber大集合!2025」と「リモート天文台活用」

- 2025/08/20 戦後80年 平和を願うプラネタリウム

- 2025/08/20 富士川楽座プラネタリウム、映像も音もフル刷新で7月リニューアルオープン

- 2025/08/15 公式ブログ:【手記】宙を編む~私、プラネタリウムを作ります~

- 2025/08/10 コニカミノルタプラネタリウムのカプセルトイが登場

- 2025/08/09 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト&ムービーコンテスト2025」応募スタート

- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)