新星爆発で生まれる有機物の塵を実験で合成

【2021年9月2日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

星の周辺環境や恒星間物質からは様々な有機化合物に由来する赤外線が検出されているが、その中には物質を同定できない波長(未同定赤外バンド)も残されている。有機化合物は私たちの起源を知る上で鍵となる物質であり、それらが地球上で生成されたのか、それとも宇宙から飛来したのかは重要な問いだ。

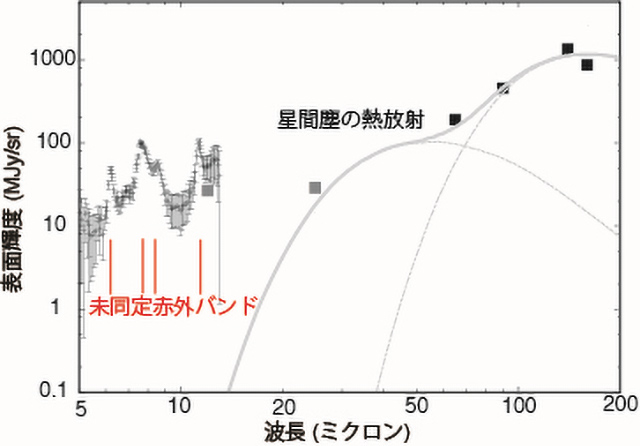

赤外線天文衛星「あかり」が取得した天の川銀河の星間塵の赤外線スペクトル。主に6.2、7.7、8.6、11.2μmに見られる特徴的なバンド構造は『未同定赤外バンド』と呼ばれる(提供:東京大学リリース、以下同)

これら未同定赤外バンドを発する星間有機物の起源は、最期を迎えた恒星だという考えが有力だ。この説によれば、恒星内部で合成された元素が、星の終焉期に恒星風として星間空間に撒き散らされる過程で分子を形成する。このような過程を実験で再現し、生成された物質のスペクトルと観測とを比較すれば、星間有機物が何であるかを推測することができる。

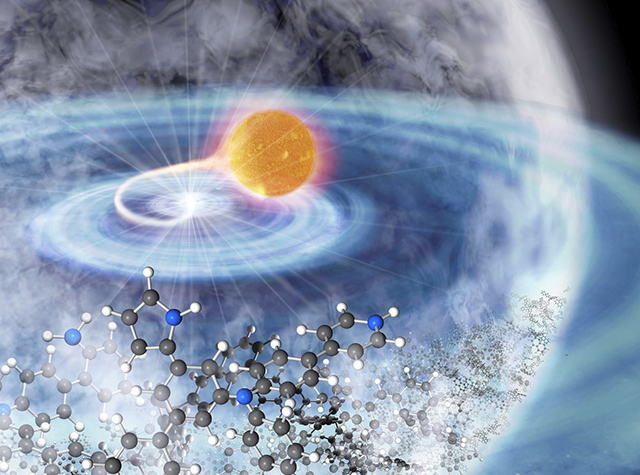

東京大学の遠藤いずみさんたちの研究チームは、新星爆発による有機物の合成に注目して再現を試みた。新星爆発は寿命を終えた星の燃えかすである白色矮星の表面に、物質が降り積もることで起こる現象であり、まさに終焉期の星から有機物を含む物質が宇宙空間に撒き散らされるというものだ。

新星爆発が有機物の塵を生み出す様子のイラスト。分子模型中の白は水素、黒は炭素、青は窒素を表す

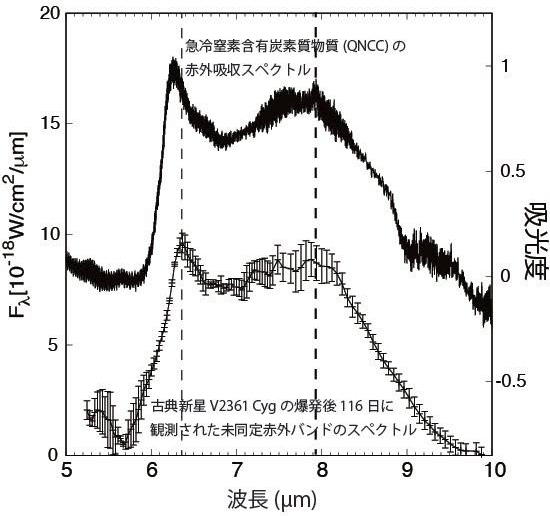

遠藤さんたちは窒素ガスと固体の炭化水素をマイクロ波で加熱してプラズマガスにした上で急冷するという手法により、窒素を豊富に含む新星からの放出ガスから有機物の塵が生まれる過程を定性的に再現した。その結果得られた「急冷窒素含有炭素質物質 (Quenched Nitrogen-included Carbonaceous Composite; QNCC)」は、新星周囲で観測される未同定赤外バンドの特徴を極めてよく再現することがわかった。

QNCCの赤外吸光度スペクトルと新星(はくちょう座V2361)に観測される未同定赤外バンドの比較。新星の未同定赤外バンドに特徴的な8μmバンドがよく再現されている

QNCCには炭素に対して3-5%(個数比)の窒素が存在し、窒素を含む有機化合物の「アミン」が存在する。研究チームでは、このアミン類が波長8μm付近の未同定赤外バンドを再現する鍵であることを示した。この波長帯を再現する物質としてはこれまで、石炭や重油など地球由来の天然物質が知られていたものの、こうした物質は恒星における物質合成とは関連付けられていなかったので、QNCCの寄与が再現されたことは重要な成果となる。

生命を構成する有機物においても窒素は大きな役割を果たしている。研究チームは今後、終焉期の恒星で誕生した有機物と太陽系誕生時の有機物の関連を調べ、太陽系に存在する有機物の起源に迫りたいとしている。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:新星爆発で生まれる有機物の塵の合成に成功

- The Astrophysical Journal:On the Nature of Organic Dust in Novae 論文

関連記事

- 2025/09/25 ケンタウルス座に明るい新星が出現

- 2025/09/24 いて座に10等の新星出現、小嶋さん金津さんが独立発見

- 2025/09/09 小嶋さん、へびつかい座に新星を発見

- 2025/07/22 へび座に12等の新星が出現

- 2025/06/16 おおかみ座に8等の新星が出現

- 2025/06/09 かじき座に11等の新星が出現

- 2025/03/28 いて座に今年3個目の新星、小嶋さんが独立発見

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」

- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら

- 2025/02/03 櫻井さんと板垣さん、いて座に新星を発見

- 2024/10/07 まだ目が離せない、再帰新星かんむり座T

- 2024/09/10 板垣さん、さそり座に新星を発見

- 2024/08/01 こぎつね座に9等の新星が出現

- 2024/07/31 変動を見せるもいまだ爆発せず、再帰新星かんむり座T

- 2024/05/28 爆発が近いと予想される再帰新星、かんむり座Tの近況

- 2024/05/14 生命に必須のリンは重い新星で大量に作られた

- 2024/03/26 いよいよ近づいてきた、かんむり座Tの80年ぶりの新星爆発

- 2024/03/11 小嶋さん、へびつかい座に新星発見

- 2024/02/13 さそり座に新星出現、櫻井さんが独立発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)