大質量原始星の周辺は複雑な環境

【2020年8月5日 国立天文台VERA】

太陽の質量の8倍を超える重い恒星は、強い放射や超新星爆発による重元素の放出などにより、星や惑星の誕生、銀河の進化において重要な役割を果たしている。しかし、そのような大質量星は太陽のような軽い恒星に比べると数が少ない。また、生まれたての大質量星(大質量原始星)が存在する星団は太陽系の近くにはないため、高い解像度や感度の観測を行わなければならず、大質量星の誕生については未解明の問題が数多く残されている。

総合研究大学院大学のKim Junghaさんたちの研究チームは、たて座方向の約1万6000光年彼方にある大質量星団形成領域「G25.82-0.17」について、ガスの流れや構造に関する研究を行った。G25.82-0.17では様々な速度で運動するガスから強いメーザー(水などの分子ガスによって増幅されたマイクロ波)が放射されていて、アルマ望遠鏡による高感度な観測データがあり、大質量原始星の周辺環境を詳細に調べるのに適した領域だ。

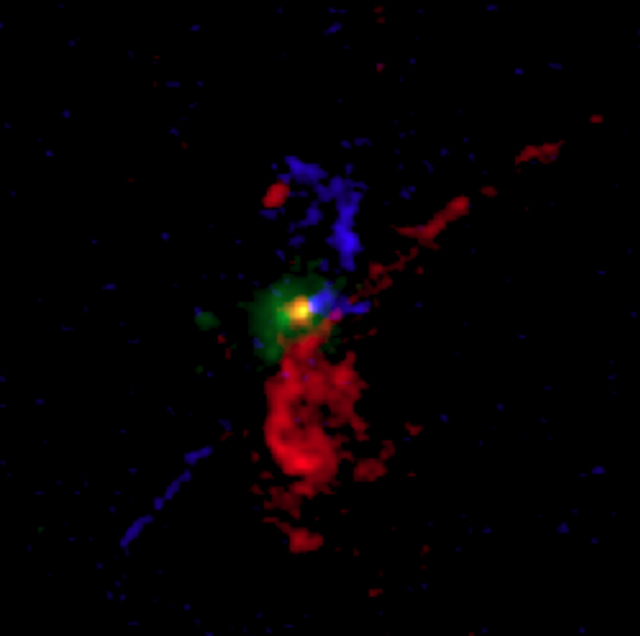

アルマ望遠鏡で観測された大質量星団形成領域「G25.82-0.17」。波長1.3mmの一酸化ケイ素からの電波放射で手前に向かって吹き出すガス(青)と奥に遠ざかる方向のガス(赤)が示されている。南北(上下)に加えて、北西(右上)と南東(左下)方向にも淡く伸びるアウトフローが見える。中心のオレンジ色に輝く場所は大質量原始星「G25.82-W1」。中心の星間塵からの放射(緑色)には弱い放射のピークがいくつかあり、星団が形成されつつあることがわかる(提供:国立天文台、以下同)

アルマ望遠鏡の観測から、G25.82-0.17には生まれたばかりの大質量原始星「G25.82-W1」のほか、星が生まれる前の高密度ガスや進化が進んだ電離ガスが見つかっている。これはG25.82-0.17が形成途中の大質量星団であることを示している。G25.82-W1が放つ電波からは周囲のガスが高速で回転していることがわかり、ガスに働く力の釣り合いを考えるとG25.82-W1の質量は太陽の25倍以上だということも示される。

さらに、G25.82-W1からは秒速約50kmで南北(中心から上下)に吹き出すアウトフロー(高速ガス流)も見つかった。アウトフローと回転するガスという構造は、小質量原始星の周りにも見られるものだ。G25.82-0.17でも太陽のような小質量星と似たようなプロセスで大質量星が形成されることを示唆する発見となる。

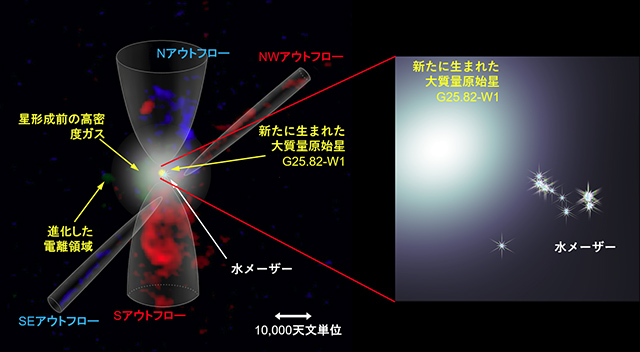

この南北方向のアウトフローは差し渡し50000au(約7.5兆km)にも及んでいる一方、日韓のVLBIネットワーク「KaVA」で観測された水メーザーの分布はG25.82-W1から1000au(1500億km)と近いところに集中していた。水メーザーは大質量原始星付近から噴き出すアウトフローの根元に存在するとみられる。KaVAは国立天文台のVLBIプロジェクト「VERA」と韓国天文研究院のVLBIネットワーク「KVN」を組み合わせた共同研究ネットワークで、長基線・高解像度のVERAと短基線・高感度のKVNを組み合わせることにより両者の特徴を生かした高画質のVLBI観測を行うことができる。

「現在、KaVAで観測された新しいデータの解析を進め、この天体の3次元的な運動をとらえようとしています。これができれば、アウトフローがどのような機構で吹き出されているのかという星形成の大問題を解明できると期待されます」(Kimさん)。

(左)アルマ望遠鏡で観測されたG25.82-0.17の一酸化ケイ素からの電波放射(赤、青)。南北方向と北西・南東方向のアウトフローを表す。中心に生まれたばかりの大質量原始星G25.82-W1があり、そのごく近くにKaVAで観測された水メーザーのグループが存在する。(右)G25.82-W1中心付近の拡大図。大質量原始星付近から強い水メーザーが放射されている様子を表す

〈参照〉

- 国立天文台VERA:日韓VLBIネットワークKaVAによる星形成大規模観測プログラム初成果:高速ガス流を噴き出す巨大な赤ちゃん星たちの姿に迫る

- The Astrophysical Journal:Multiple Outflows in the High-mass Cluster-forming Region G25.82–0.17 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/10 生まれたての星をくるむ、3枚重ねのパンケーキ状構造

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/15 小マゼラン雲にホットコアを初検出

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/02/10 星のゆりかごを揺さぶる赤ちゃん星の産声

- 2022/12/21 JWST、生まれたての星を取り巻く有機分子をとらえる

- 2022/11/02 2年ぶりの増光を見せた変光星おおいぬ座Z

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)