孤立した超大質量星が起こした不可思議な超新星爆発

【2019年8月20日 ジェミニ天文台/ハーバード・スミソニアン天体物理学センター】

2016年11月14日にヨーロッパ宇宙機関の位置天文衛星「ガイア」によってかみのけ座の方向に超新星が発見され、「SN 2016iet」と命名された。米・ハーバード大学のSebastian Gomezさんたちの研究チームでは、米・ハワイのジェミニ北望遠鏡や米・アリゾナ州のMMT、チリのマゼラン望遠鏡などを使い、約3年にわたって追観測を行った。その結果、この超新星の位置や化学組成について重要な事実が判明した。

SN 2016ietの想像図(提供:Gemini Observatory/NSF/AURA/ illustration by Joy Pollard)

SN 2016ietは様々な点で風変わりな特徴を持っている。爆発後に暗くなるペースが非常にゆっくりしていて、爆発のエネルギーも大きく、化学組成も普通の超新星とは違っている。

また、超新星爆発が起こった場所では水素の輝線が非常に弱く、重元素もほとんど存在しないことがわかった。これは、星形成がほとんど行われていない孤立した場所にSN 2016ietの親星があったことを示しているが、今回の親星のような大質量星が存在する場所としては珍しい環境だ。このような特徴を示す超新星はこれまでまったく知られていない。「SN 2016ietがこれほど徹底して風変わりであることに気づいたとき、私は『待て待て、データが何かとんでもなく間違っているんじゃないか?』と言いました」(Gomezさん)。

観測で得られた特徴から、SN 2016ietの親星は太陽の200倍もの質量を持って誕生した超大質量星であることが示唆されている。もしそうなら、過去に観測された中で質量・爆発エネルギーとも最大級の単独星の爆発ということになる。

近年得られている証拠から、宇宙で最初に誕生した恒星(第一世代星)はちょうどこれと同じくらいの大質量星だったと考えられている。こうしたモンスター級の星は、数百万年という非常に短い一生を過ごした後、「電子対生成型超新星(対不安定型超新星; pair-instability supernovae)」というタイプの超新星爆発を起こすと考えられている。

太陽の約8倍よりも重い星の超新星爆発では、重元素をたくさん含んだ物質が宇宙空間にまき散らされると同時に、星の中心核は自らの重力でつぶれて中性子星かブラックホールになる。

しかし、太陽の100倍以上の質量を持つ超大質量星の最期の場合、中心核の温度が非常に高くなるため、重元素の核融合反応で莫大な熱が発生すると同時に、高エネルギーのガンマ線が大量に発生する。中心核の重力収縮が進むほど温度は上がり、よりエネルギーの高いガンマ線が生じる。発生するガンマ線のエネルギーが電子と陽電子の静止質量エネルギーの和を上回るようになると、ガンマ線光子から電子と陽電子のペアが作られるようになる。こうなるとガンマ線光子が減って重力収縮を支えられなくなり、中心核は急速につぶれ、核融合反応が暴走して星全体を吹き飛ばす。これが電子対生成型超新星だ。このタイプの超新星爆発では中性子星やブラックホールは残らない。

現在提案されているモデルでは、電子対生成型超新星は重元素の乏しい環境で起こるとされている。たとえば、矮小銀河の内部や初期宇宙などだ。今回の超新星が見つかった場所もこうした環境に当てはまっている。SN 2016ietの母銀河とみられているのは、地球から10億光年の距離にある重元素の欠乏した矮小銀河だ。「今回の超新星は、親星の質量も重元素量も、電子対生成型超新星のモデルが予言する範囲に収まっている初めての観測例です」(Gomezさん)。

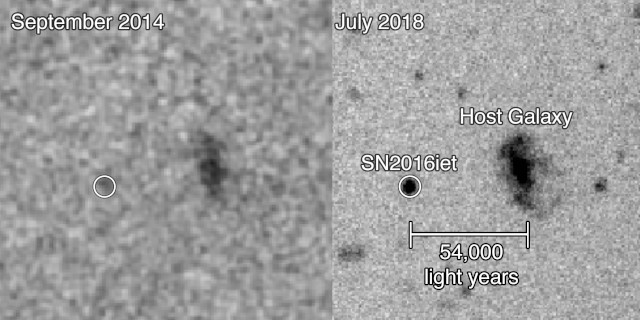

SN 2016ietの驚くべき特徴はこれだけではない。大質量星の多くは密集した星団の中で生まれるのが普通だが、SN 2016ietが観測されたのは、この星が属すると思われる矮小銀河の中心から5万4000光年も離れた場所なのだ。こんなに孤立した場所で、どうやってこれほど重い星が生まれたのかはまったくの謎だ。太陽の近傍ではSN 2016ietの親星ほど重い星は数個しか知られておらず、それらはすべて大規模な星団の中にある。

(左)爆発前の2014年9月に撮影されたSN 2016ietの親星(丸印)。(右)爆発後の2018年7月にチリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡で撮影されたSN 2016ietと、その母銀河と思われる矮小銀河。両者は5万4000光年も離れている(提供:Center for Astrophysics)

今回の超新星は爆発から600日以上経っても明るさが1/100ほどにしか減光せず、光度変化が非常にゆっくりとしている。この理由として研究チームでは、超新星爆発前の10年ほどの間に、親星が1年に太陽3個分ほどの量の物質を周囲に放出したことだと考えている。過去に放出していた物質と超新星爆発で新たに放出された物質とが衝突することで、SN 2016ietは長期間にわたって明るく輝いているというのだ。

「たいていの超新星は時間が経つと減光し、爆発から数か月以内には母銀河の明るさに埋もれてしまいます。しかしSN 2016ietは非常に明るく、また銀河から孤立しているため、今後数年にわたって変化を観測することができるでしょう」(Gomezさん)。

こうした極めて質量の大きな恒星が実際に存在することは、つい最近まで知られていなかった。SN 2016ietの発見と追観測の成果は、こうした大質量星が存在する確かな証拠となり、また今後の初期宇宙の探索にも影響を及ぼすことだろう。

(文:中野太郎)

〈参照〉

- Gemini Observatory:Total Annihilation for Supermassive Stars

- CfA:Scientists Observe the Explosion of a Monster Star Requiring New Supernova Mechanism

- The Astrophysical Journal:SN 2016iet: The Pulsational or Pair Instability Explosion of a Low-metallicity Massive CO Core Embedded in a Dense Hydrogen-poor Circumstellar Medium 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/03 2025年度日本天文学会各賞の受賞者発表 小嶋さんがダブル受賞

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/17 大質量星の動きが示唆する小マゼラン雲の破壊過程

- 2025/03/28 板垣さん、へび座の銀河に超新星を発見、今年2個目

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/02/26 板垣さん、こじし座の銀河に超新星を発見

- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」

- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら

- 2025/01/16 板垣さん発見の超新星を東アジアの電波望遠鏡で観測研究

- 2024/12/20 大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/12/12 板垣さん、うしかい座の銀河に超新星を発見、今年7個目

- 2024/11/18 板垣さん、きりん座の銀河に超新星を発見、今年6個目

- 2024/10/31 板垣さん、やまねこ座の銀河に超新星を発見、今年5個目

- 2024/09/13 板垣さん、アンドロメダ座の銀河に超新星を発見、今年4個目

- 2024/03/28 板垣さん、今年3個目の超新星をかみのけ座の銀河に発見

- 2024/01/24 2023年度日本天文学会各賞の受賞者発表 板垣さん、西村さんら

- 2024/01/22 大越さん、ヘルクレス座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/01/15 【使いこなし講座】あなたの知らないステラナビゲータ~明るさが変わる星~

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)