「はやぶさ2」マーカーを次回着陸候補地に精密投下成功

【2019年6月13日 JAXA】

「はやぶさ2」は4月5日に小惑星リュウグウの表面に衝突装置を投下し、直径約10mの人工クレーターを作ることに成功した。次の任務は、このクレーターの周辺に着陸して、クレーターができた際に飛び散ったリュウグウ内部の新鮮な物質を採取することだ。

現在、リュウグウはだんだん太陽に近づいて表面温度が高くなる時期を迎えているため、探査機が着陸できる期間はあと1か月ほどに限られる。このため、運用チームではクレーター周辺の物質を採る「第2回タッチダウン(運用名:PPTD)」を7月上旬までに行うことを目指し、着陸地点の検討や準備を進めている。

5月16日には、PPTDの着陸候補地の一つである「S01」エリアの上空約10mまで降りる低高度降下観測運用(PPTD-TM1)が行われたが、高度50mまで降下したところで「はやぶさ2」が高度値の異常を検知し、降下は中止された(参照:「「はやぶさ2」降下中止も「けがの功名」で画像撮影に成功」)。

運用チームはトラブルの原因を修正し、5月30日に2回目の低高度観測運用(PPTD-TM1A)を行った。今回は候補エリアの中で人工クレーターに最も近い「C01」エリアを目指すこととし、このエリア内の平坦地「C01-C」に着陸時の目印となるターゲットマーカーを投下することになった。C01-C付近には人工クレーターからの放出物がおよそ1cmの厚さで積もったとみられている。

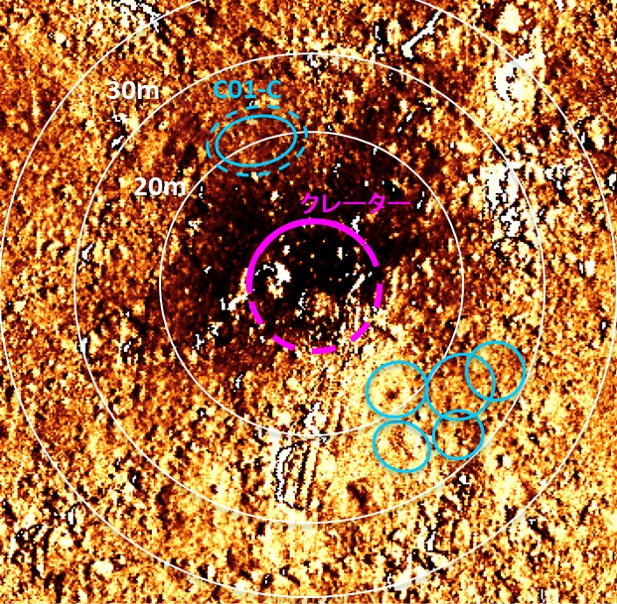

人工クレーター周辺の明るさがクレーター生成実験の前後でどう変わったかを示す画像。画面中央のピンク色の円が人工クレーター。黒っぽい部分がクレーター生成後に暗くなった領域で、ここにクレーターからの放出物が積もっているとみられる。画面左上の水色の楕円が現在の着陸候補地「C01-C」。画面右下の5個の楕円はクレーター生成実験前に選ばれていた着陸候補地「S01」内の平坦地(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研、神戸大学)

降下は5月29日12時06分(日本時間、探査機上での時刻)に始まり、5月30日11時には「C01-C」の上空35mに到達した。「はやぶさ2」はここでいったんホバリングした後、11時09分に再び降下して、11時18分に高度9mでターゲットマーカーを分離し、探査機は上昇した。今回到達した最低高度は約8mとなった。

小型モニタカメラ(CAM-H)で5秒おきに撮影されたターゲットマーカー分離の様子。分離と同時に探査機は上昇した。撮影時の高度は8〜15m。最初のフレームで画面右下にターゲットマーカーが白く写っている。また機体の影のそばにも落ちていくマーカーの影が映っている(提供:JAXA)

今回の運用で「はやぶさ2」は、ターゲットマーカーを「C01-C」の中心からわずか3mしかずれていない位置に着地させることに成功した。2月に行われた「第1回タッチダウン」では、事前の低高度運用でターゲットマーカーを高度13mで分離し、当初の目標地点から15m離れた位置に着地した。そのため、当初の目標エリアではなく、着地したマーカーの近くにある別の狭い平坦地を最終的な着陸地点にしたという経緯があった(参照:「「はやぶさ2」リュウグウ着陸は2月22日朝」)。それに比べ今回の運用では、マーカーの目標位置と着地位置のずれが「はやぶさ2」の機体の幅(約6m)のわずか半分という、きわめて精度の高い誘導制御を実現できたことになる。

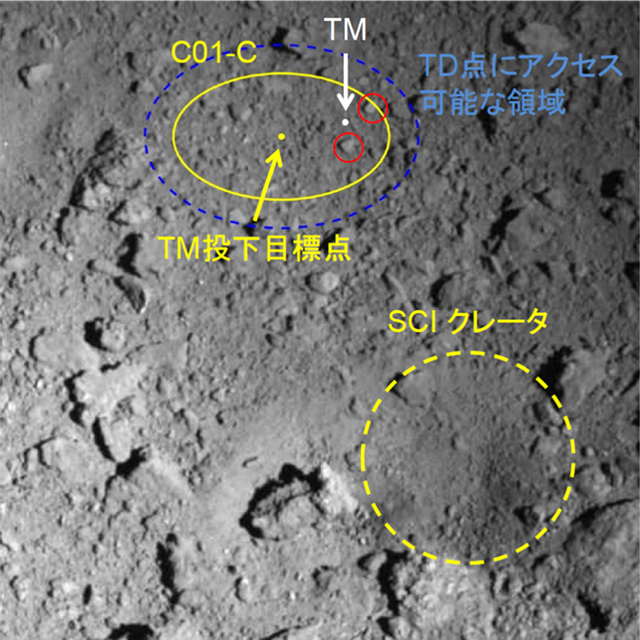

5月30日に行われた2回目の低高度降下観測運用(PPTD-TM1A)によって、着陸候補地「C01-C」(黄色の楕円)の内部にターゲットマーカー(TM)を置くことに成功した。C01-Cの中に着陸するためにはターゲットマーカーを青い破線の範囲内に着地させる必要があった。マーカーの着地位置と目標位置(C01-Cの楕円の中心)との距離は約3m。画面右下の黄色の破線が人工クレーター(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

今のところ運用チームでは、「本番のPPTDでどこに降りるか」、またそもそも「PPTDをやるか、やらずに第1回着陸で採取した試料のみを持ち帰るか」という点について、まだ最終的なアナウンスをしていない。しかし、今回「C01-C」内の非常に良い位置にマーカーを置けたことや、他の候補地「C01-A」「同B」は人工クレーターの縁にかかっていて表面の凹凸が大きいことなどから、このまま問題がなければ「C01-C」が着陸地点となる可能性が高い。

運用チームでは、今週6月11日から今日13日まで、3回目の低高度降下観測運用(PPTD-TM1B)を行っている。この運用では新たなターゲットマーカーは投下せず、人工クレーター周辺の詳細な科学観測が行われる予定だ。

来週以降、PPTD-TM1Aと同TM1Bの結果をもとにして着陸地点の最終的な検討が行われ、本番のタッチダウンは、実施するとすれば6月27日〜7月11日までの間に行われるとのことだ。

6月11日記者説明会の動画(提供:JAXA)

(文:中野太郎)

関連記事

- 2025/12/25 探査機「はやぶさ2」、来年7月5日に小惑星トリフネをフライバイ

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)