大質量星形成領域の距離を精密に測定、原始星の存在も確認

【2019年1月17日 国立天文台VERA】

わし座に位置する大質量星形成領域「シャープレス76E(Sharpless-76E、Sh2-76E)」では、これまでに行われた干渉計観測により、3ミリ波長帯の電波を放射する塵が集まった領域が確認されていた。この塵の領域は原始星の候補として注目されていたものの、確証は得られていなかった。問題の解決には、天体までの距離を精密に測定し、空間的な広がりや運動を決定する必要がある。

![Sh2-76Eの中間赤外線3色合成画像] Sh2-76Eの中間赤外線3色合成画像](/article/attachment/15429/sh2_76e.jpg)

大質量星形成領域「Sh2-76E」の中間赤外線3色合成画像。中心の十字印が今回観測された水メーザーの位置に相当(提供:NASA/IPAC Infrared Science Archive, WISE)

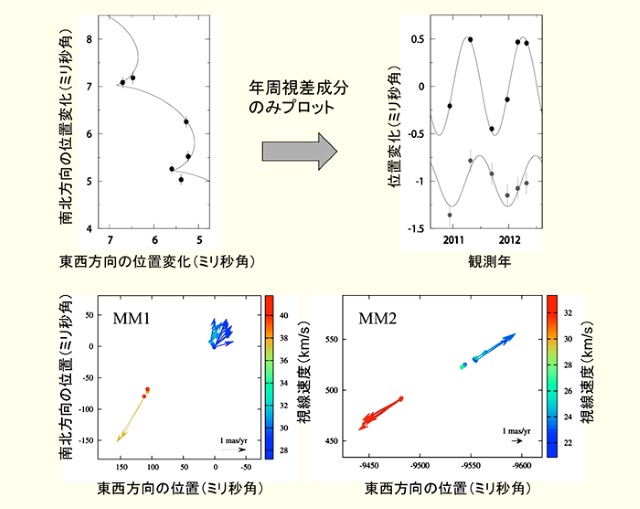

ナイジェリア大学および日本の国立天文台のJames O. Chibuezeさんたちの研究チームは、国立天文台の電波望遠鏡ネットワークVERAを用いて、2010年12月から2012年6月にかけてSh2-76Eからの水メーザーを7回観測した。そして、年周視差の計測から、Sh2-76Eまでの距離を1.92kpc(約6260光年)と求めた。従来は距離の見積もりに40~60%も誤差があったが、今回の計測により誤差が5%まで小さくなっている。

また、固有運動の計測を通じて、Sh2-76Eに含まれる2つの塵領域「MM1」「MM2」それぞれに付随する水メーザーが双方向に噴き出すアウトフローを示していることがわかった。星形成領域におけるアウトフローは、原始星に特徴的に見られるガスの噴出現象であり、MM1とMM2が確かに独立した原始星であることを示す観測結果である。

Sh2-76Eに対するVERAの水メーザー観測結果。(上左)天球面上における水メーザーの位置変化、(上右)東西・南北方向それぞれに対する年周視差の時間変化。(下)Sh2-76E内の塵領域の固有運動。色付きの点が各水メーザー成分を表し、色の違いは視線速度に相当する(青色が観測者に向かってくる方向)。矢印は検出された固有運動の向きと大きさを表す(出典:Chibueze et al. 2017, MNRAS, 466, 4530を一部改変)

さらに、精密に距離を測定できたことから、赤外線波長のデータを星の進化モデルと照らし合わせられるようになり、MM1の方がMM2より若い原始星である可能性も示されている。

〈参照〉

- 国立天文台VERA:大質量星形成領域Sharpless-76Eの精密な距離測定と、原始星の特定に成功

- MNRAS:Sharpless-76E: astrometry and outflows in a protostellar cluster 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2023/12/22 初期宇宙にも存在したクエーサー直前段階の天体「ブルドッグ」

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/25 銀河中心ブラックホールのジェットが抑制する星形成

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/24 成長中の巨大ブラックホール周辺を電波で観測

- 2023/07/10 生まれたての星をくるむ、3枚重ねのパンケーキ状構造

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/15 小マゼラン雲にホットコアを初検出

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)