「あかり」の観測で複数の小惑星から水を検出

【2018年12月18日 JAXA】

地球には液体の水が大量に存在しているが、この水が地球の形成初期から存在したのか、それとも後の時代に地球の外から持ち込まれたものなのかは現在もよくわかっていない。地球に水をもたらした可能性のある天体の一つと考えられているのが小惑星だ。

小惑星は、岩石惑星のように内部が融けて核やマントルに分化しておらず、太陽系ができた当時の状態をそのまま保っている「化石」のような天体だと考えられている。中でも「C型小惑星」と呼ばれる小惑星は、有機物や水などの揮発性物質を多く含む「炭素質コンドライト」という隕石とスペクトルが似ていることから、水や有機物が多く存在する天体だと予想されている。小惑星探査機「はやぶさ2」が現在探査を行っているリュウグウや、NASAの「オシリス・レックス」が探査している「ベンヌ」もC型小惑星だ。

しかし、これまでに小惑星で水を検出した確実な観測例は、探査機が小惑星を直接訪れて観測した数例しかない。2016年にNASAの探査機「ドーン」がC型小惑星に分類される準惑星ケレスの表面に水の氷を発見し、今年オシリス・レックスがベンヌで水を検出したと報告している。「はやぶさ2」の観測では、リュウグウ表面では水はほぼ枯渇していることがわかっている。

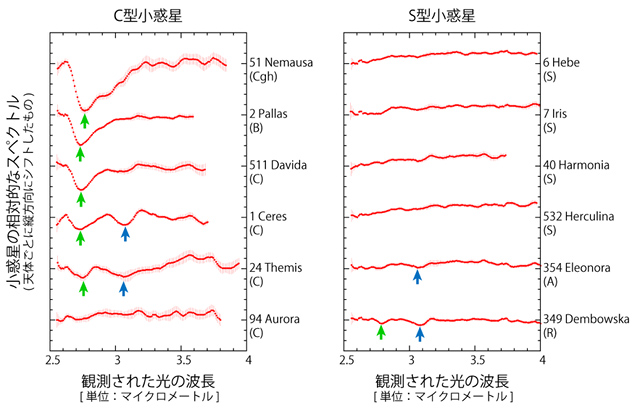

直接探査によらずに小惑星の水の有無を調べるには、小惑星の表面で反射された太陽光のスペクトルを観測する必要がある。結晶の中にヒドロキシ基(水酸基)や水分子を含んでいる「含水鉱物」が小惑星の表面にあると、波長2.7μm付近の近赤外線が吸収されるので、反射スペクトル中にこの吸収があれば水が存在する証拠となる。だが、この波長域の赤外線は地球の大気に含まれる水蒸気や二酸化炭素によってほとんど吸収されてしまうため、地上の望遠鏡では観測できず、人工衛星を使って宇宙から観測しなければならない。

神戸大学大学院理学研究科の臼井文彦さんたちの研究チームでは、2008年から2010年まで、JAXAの赤外線観測衛星「あかり」(ASTRO-F)を使い、水がありそうな小惑星66個の分光観測を行った。「あかり」は波長1.7μmの近赤外線から180μmの遠赤外線まで、幅広い波長域の赤外線を高い感度で観測できる世界で唯一の天文衛星だ(2011年に運用は終了)。

赤外線天文衛星「あかり」による小惑星の近赤外線分光観測のイメージ図(提供:JAXA/神戸大学/東京大学、以下同)

臼井さんたちの観測により、22個のC型小惑星のうち17個で、波長2.7μm付近に含水鉱物による明らかな吸収が見られることが明らかにされた。多くのC型小惑星に実際に水が存在することをスペクトル観測で示した研究はこれが世界初だ。また、この吸収の強さが小惑星によって異なることや、一部の小惑星では3.1μm付近に氷やアンモニア化物による吸収も見られることも示された。

「あかり」で得られた小惑星の近赤外線反射スペクトルの例。緑色の矢印で示した谷が、水による2.7μm付近の吸収。青の矢印で示した谷は氷やアンモニア化物による吸収

研究チームではさらに、波長2.7μmの吸収が強い(=含水鉱物が多い)小惑星ほど、吸収のピークの波長が長い方向にずれていることも発見した。これは、小惑星ができた後で太陽風や微小隕石の衝突などによって表面が二次的に加熱されて水が失われた痕跡と考えられるという。

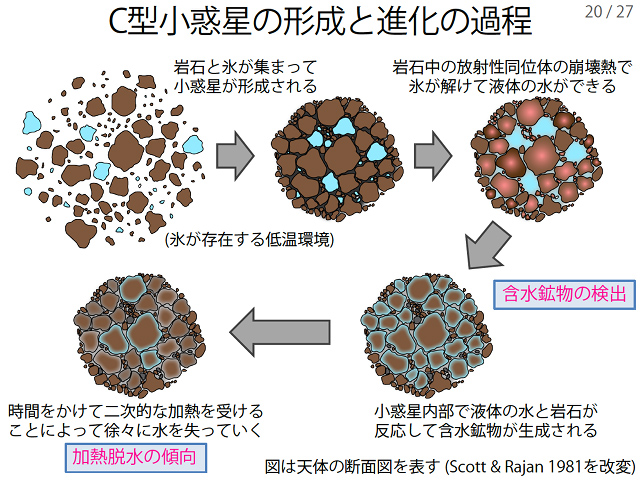

今回の観測結果から臼井さんたちは、C型小惑星は太陽系ができたばかりのころ、比較的低温の環境で岩石と氷が集まって形成され、その後氷が溶けて液体の水となり、この水が岩石と反応して含水鉱物が作られ、さらに後の時代に二次的な加熱脱水で次第に水が失われていった、という進化のシナリオを考えている。また、ベンヌで水が検出された一方で、同じC型小惑星のリュウグウではほとんど水が検出されていないことについては、ベンヌに比べてリュウグウは加熱脱水が進んだ段階にあるのではないかと説明している。

今回の研究結果から推定されるC型小惑星の形成と進化の過程

さらに、通常は水を含まないと考えられている「S型小惑星(岩石質の小惑星)」のうち2天体でも、わずかに水による吸収スペクトルが観測された。これについて臼井さんたちは、この水はS型小惑星の中にあったものではなく、小惑星の外から持ち込まれたものではないかと考えている。複数のS型小惑星で小惑星外に由来すると思われる水が検出されたことから、研究チームでは、原始地球でもこれと同じような過程で地球外から水が持ち込まれたのかもしれないと推測している。

「今回の研究で、少なくとも小惑星に水があることは確実になりました。地球ができた時代には現在よりも小惑星の数は多かったと考えられるので、現在の地球にある水のうち一定の割合は小惑星から供給されたと考えてもおかしくないと思われます」(臼井さん)。

記者説明会の動画(提供:JAXA)

(文:中野太郎)

〈参照〉

- JAXA:赤外線天文衛星「あかり」、小惑星に水を発見 -小惑星の進化過程に赤外線観測で迫る:リュウグウなど始原的小惑星を理解する大きな手がかり-

- PASJ:AKARI/IRC near-infrared asteroid spectroscopic survey: AcuA-spec 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/01 ベンヌの原材料物質は多様な起源を持っていた

- 2025/08/22 2025年8月29日 ヘーベがみずがめ座で衝

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/24 2025年7月31日 パラスがいるか座で衝

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝

- 2025/04/24 2025年5月5日 ベスタがてんびん座で衝

- 2025/04/23 探査機「ルーシー」、2つ目の小惑星をフライバイ

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2025/02/06 小惑星ベンヌの試料からアミノ酸など多くの生体関連分子を検出

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/11/14 「COIAS」発見小惑星に「アオ」命名、15日に「命名祝賀会」配信

- 2024/11/07 水星の特異な磁力線から示唆される水の形成

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)