貧弱な矮小銀河の内部でパワフルな星形成

【2015年9月16日 アルマ望遠鏡】

WLM(ウォルフ・ルントマルク・メロッテ)はくじら座の方向約300万光年彼方にある矮小銀河で、局部銀河群(天の川銀河、大小マゼラン雲、アンドロメダ座大銀河M31、さんかく座M33、および数十個のより小さな銀河を含む銀河の集団)の外縁に、比較的孤立して存在している。

チリ大学モニカ・ルビオさんたちの国際研究チームはアルマ望遠鏡を用いてWLMを観測し、大きな銀河で星が形成される環境と同等の星形成能力を持つ小さな領域を発見した。星形成を行う星間分子雲で一酸化炭素分子が放出する電波をとらえることによって見つかったものだ。

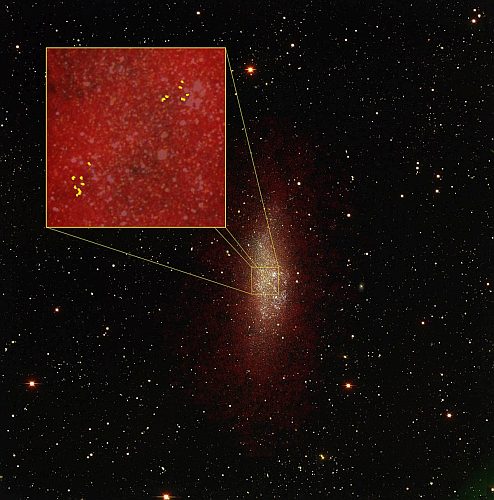

ブランコ4m望遠鏡で撮影されたWLMの可視光画像。四角内では、全体を覆う水素ガス(赤色:米国国立電波天文台のVLA望遠鏡)の毛布によって、一酸化炭素分子(黄色:アルマ望遠鏡)を濃縮するために必要な圧力がもたらされている(提供:B. Saxton (NRAO/AUI/NSF); M. Rubio et al., Universidad de Chile, ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); D. Hunter and A. Schruba, VLA (NRAO/AUI/NSF); P. Massey/Lowell Observatory and K. Olsen (NOAO/AURA/NSF))

これまでWLMや同様の銀河では、その中に見られる新しい星団の量に比べて材料となる物質がじゅうぶんに観測されていなかった。今回の観測から、WLMでは比較的密度の高い一酸化炭素の雲がその周囲を取り囲む原子・分子の薄い雲に比べて非常に小さいという、通常の銀河とは異なる特徴が明らかにされた。このコンパクトさのために一酸化炭素の観測が難しかったというわけだ。

濃縮された一酸化炭素の雲から多くの星が誕生するためには、その周りにある巨大で希薄なガスから圧力を受けている必要がある。まさにそうした領域を発見したことにより、銀河中に見られる印象的な星々が誕生するメカニズムがわかった。

今回の発見や今後の観測はさらに、天の川銀河の周縁部(ハロー)に分布する球状星団の形成条件の解明にも役立つのではないかと期待されている。大規模な星団は、元は矮小銀河で形成され、母体となる矮小銀河が分散してしまった後にハローへと移動したかもしれないと考えられているからである。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: 貧弱な矮小銀河の内部で起きていたパワフルな星形成

- Nature: Dense cloud cores revealed by CO in the low metallicity dwarf galaxy WLM 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

- 星ナビ.com: http://www.hoshinavi.com/

- 2015年5月号 特集「標高5000メートルに開かれたALMAの目」

- こだわり天文書評:

- 「ALMA電波望遠鏡」

- 銀河物理学入門

〈関連ニュース〉

- 2014/06/25 - 矮小銀河も重要な星の生産工場だった

- 2011/11/17 - 1000万年で星の数2倍 小さくても大量生産の銀河

関連記事

- 2026/01/20 銀河衝突の痕跡か、天の川銀河の衛星銀河の外に広がる星々

- 2026/01/16 初期宇宙の怪物銀河は多様なしくみで爆発的に星を生む

- 2025/11/21 132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/30 小さな銀河から吹き出す7つの巨大バブル

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2024/05/17 初期火星の有機物は一酸化炭素から作られた

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/11/22 アルマ望遠鏡が5ミリ秒角の最高解像度を達成

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/08/21 生命誕生などに迫る窓、アルマ望遠鏡の新受信機が試験に成功

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)