初期火星の有機物は一酸化炭素から作られた

【2024年5月17日 東京工業大学】

30億年以上前の火星には、液体の水をたたえた海または湖が存在していたことが判明している。さらに、NASAの火星探査車「キュリオシティ」や「パーサビアランス」による岩石の分析から、こうした湖底などで数十億年前に堆積した物質から有機物が見つかっている。しかし、この火星の有機物が生命活動で作られたものなのか、それとも火星の外から隕石などでもたらされたのか、あるいは生命と無関係な化学反応でできたのか、といった起源については謎だった。

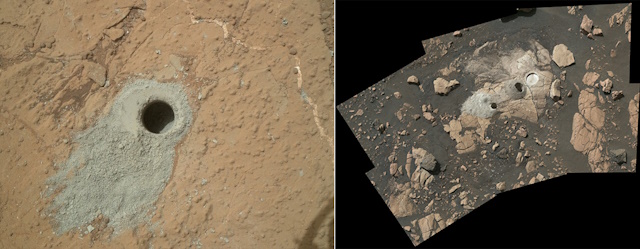

有機物が検出された火星の岩石。(左)NASAの探査車「キュリオシティ」がゲール・クレーター内で、ドリルで穴を開けてサンプルを採取・分析した岩石「カンバーランド(Cumberland)」(提供:NASA/JPL-Caltech/MSSS)。(右)NASAの探査車「パーサビアランス」がジェゼロ・クレーター内で、ドリルで穴を開けてサンプルを採取・分析した堆積岩「ワイルドキャット・リッジ(Wildcat Ridge)」(提供:NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

この謎を解くヒントとして、有機物に含まれる炭素原子の「種類の違い」を調べる方法がある。炭素の原子核には、中性子が6個の「炭素12(12C)」、7個の「炭素13(13C)」、8個の「炭素14(14C)」という3種類の「同位体」があり、12Cと13Cが安定な同位体、14Cは放射線を出して窒素14へと崩壊する放射性同位体だ。太陽系内の物質では、炭素原子の約99%が12Cで約1%が13Cであり、14Cは1兆分の1以下とごく微量だ。

放射性同位体は時代とともに崩壊して数が減っていくが、安定同位体は数が変わらない。だが、物理過程や化学反応の中には、同位体によって反応の起こりやすさが違い、結果として安定同位体の「比率」を変えるものがある。そこで、特定の元素の安定同位体比を調べれば、どんな作用でその物質ができたかがわかる可能性があるのだ。

火星の有機物の場合、12Cに対する13Cの比率は0.92%~0.99%だが、これは生物によってできた地球の堆積有機物や大気中のCO2での比率(約1.04%と約1.07%)に比べると極端に低い。また、隕石中の有機物での比率(約1.05%)とも大きく違う。そのため、火星の有機物は宇宙空間での化学反応や生物の働きとは別の反応でできたと推測できる。だが、具体的に13Cの比率をこれほど強くかたよらせる反応は、一つも知られていなかった。

東京工業大学の上野雄一郎さんたちの研究チームは、惑星大気の中で有機物が作られる反応に注目し、大気化学反応で炭素の同位体比がどう変わるかを室内実験と理論計算で調べた。その結果、火星を含む地球型惑星の大気では、太陽光の紫外線がCO2を分解する「光解離反応」によって、13Cの存在度が非常に低い一酸化炭素(CO)が生成されることがわかった。

現在の地球や火星では、光解離でできたCOはほとんどが酸化され、再びCO2に戻る。だが、酸素がほぼなかった40億年前までの地球や初期の火星では、大気はむしろ物質を酸化させるよりも還元させる働きが強い環境だったと考えられている。実際、水素ガス(H2)などを多く含む初期の惑星大気では、COが還元反応を受けてホルムアルデヒド(HCHO)や有機酸等の有機分子になることが別の実験からわかっている。つまり、初期の火星の堆積物に含まれる13Cの少ない有機物は、当時の火星の大気中でCOから作られたものだと考えられる。

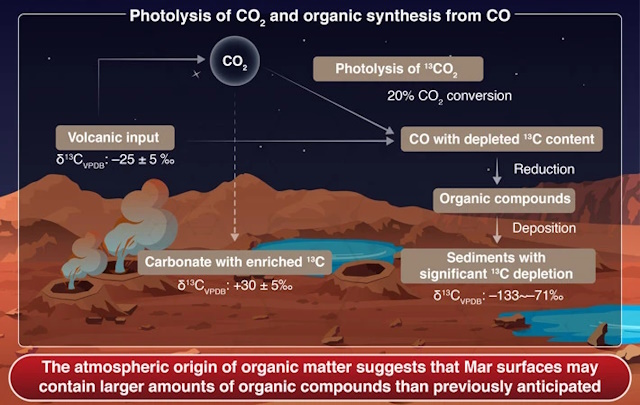

さらに、今回の実験結果と上記の最新の知見をもとに、初期の火星で起こる炭素循環のモデル計算をしたところ、当時の火星では、火山活動などで大気に流入したCO2のうち、最大で20%もの量がCOを経て13Cの少ない有機物へと変換され、地表に堆積する可能性があることがわかった。

実験とモデル計算で明らかになった火星の有機物の生成プロセス。CO2が光分解され、13Cの比率が非常に低いCOができる。そのCOが大気中の還元性のガスと反応して様々な有機分子が合成され、13Cの少ない有機物を含む堆積物ができたと考えられる(提供:プレスリリース)

今回初めて明らかになった、CO2 → CO → 有機分子という化学反応は、生命が発生する前の初期地球でも同じように起こったと考えられる。そのため、今回の成果は、生命がどのように発生したのかという根源的な人類の問いに対しても重要なヒントを与えるものと言える。

現在、NASAとヨーロッパ宇宙機関は共同で、史上初めて火星のサンプルを地球に持ち帰る「マーズ・サンプル・リターン・ミッション(Mars Sample Return Mission; MSR)」を計画しており、パーサビアランスはMSR用のサンプルを帰還容器に格納する活動も火星表面で行っている。今回の推定が正しければ、火星の堆積物には有機物が想定外の量で存在している可能性があり、今後の探査やサンプルリターンミッションでそれらの有機物を詳しく調べることで、生命の発生以前の惑星でどんな有機分子がどのようにできたのかなどが明らかにされると期待される。

また、系外惑星の生命探査といった分野でも、地球外の天体に存在する有機分子の由来を特定するために、13C同位体のかたよりは有用な手がかりになるだろう。

今回の研究成果を元に復元した初期火星の想像図。30億年以上前の火星には海もしくは湖が存在し、大気中では有機分子が一酸化炭素から作られ、地表に堆積していた(提供:Lucy Kwok)

〈参照〉

- 東京工業大学:初期火星の有機物は一酸化炭素(CO)から作られていた 火星有機物が示す異常な炭素同位体比の原因が明らかに

- Nature Geoscience:Synthesis of 13C-depleted organic matter from CO in a reducing early Martian atmosphere 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/05 火星衛星探査機MMXにメッセージを載せよう

- 2025/11/17 火星探査ミッション「エスカペイド」の双子の探査機、打ち上げ成功

- 2025/10/20 小天体の捕獲による火星衛星の形成メカニズムを解明

- 2025/09/10 火星のクレーターに記録された6億年の氷の変遷

- 2025/06/10 2025年6月中旬 火星とレグルスが大接近

- 2025/05/25 2025年6月1日 月と火星が大接近

- 2025/04/24 2025年5月上旬 火星とプレセペ星団が大接近

- 2025/03/28 2025年4月5日 月と火星が接近

- 2025/02/03 2025年2月9日 月と火星が大接近

- 2025/01/24 火星の地下氷が豊富な領域を特定、有人探査の着陸候補

- 2025/01/15 2025年1月下旬 火星とポルックスが接近

- 2025/01/09 2025年1月17日 火星がふたご座で衝

- 2025/01/03 2025年1月12日 火星が地球と最接近

- 2024/12/12 2024年12月18日 月と火星が接近

- 2024/11/26 2024年12月上旬 火星とプレセペ星団が接近

- 2024/11/14 2024年11月20日 月と火星が接近

- 2024/10/22 【特集】火星(2025年1月12日 地球最接近)

- 2024/10/17 2024年10月23日 月と火星が接近

- 2024/10/03 火星の地震波が示す、液体の水が地下に存在する可能性

- 2024/10/03 「火星のクレーター」を教室に再現!ドラマ「宙わたる教室」が10月放送開始

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)