自転の様子もハッキリ アルマがとらえた小惑星ジュノー

【2015年4月8日 アルマ望遠鏡】

アルマ望遠鏡が昨年10月、直径240kmの小惑星ジュノーを4時間にわたり電波観測した。この時ジュノーと地球はおよそ3億km離れていたが、ジュノー表面の60kmに相当する0.04秒角(人間の視力に換算すると1500)という高解像度での観測が行われたおかげで、7.2時間周期で自転するジュノーの姿が時々刻々と変化していく様子がはっきり見てとれる。電波観測でこれほど高い解像度で小惑星がとらえられたのは初めてだ。

アルマ望遠鏡が観測した小惑星ジュノー。時間経過につれてジュノーが自転する様子がわかる(提供:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)。以下同)

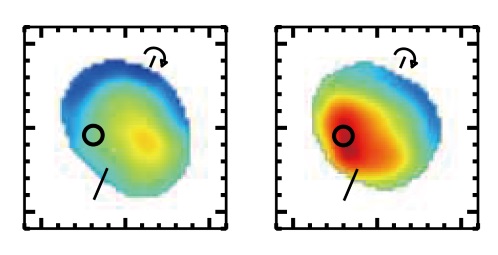

観測から、ジュノーの表面が一様ではないことがわかった。一般に天体の表面では、太陽に照らされる側(天体表面での「昼」)の温度が上がり電波を強く発する。電波の強い場所は天体の自転とともに動いていくが、表面が温まって電波を強く出すまでには時間がかかるため、必ずしも太陽直下で電波が一番強いとは限らず、太陽直下を通り過ぎた後で最も電波が強くなる場合がある。ジュノーの観測データを詳しく解析すると、観測を始めた当初は太陽直下を少し通り過ぎた場所で電波が最も強かった一方、観測終盤には太陽直下が最も電波を強く発するようになっていた。

これは、観測終盤に太陽を向いていた面が温まりやすいことを意味している。ジュノーのように大きな小惑星は月の表面と同じように微細な砂「レゴリス」で覆われていると考えられているが、ジュノーの表面はそのレゴリスの性質が一様でないのかもしれない。また、ジュノーには巨大なクレーターが存在することが知られており、今回の観測結果はクレーター内部の物質の性質がそれ以外の場所のものとは異なる可能性を示唆している。この発見は、天体の温度を測定できるという電波観測の特徴と高い解像度を組み合わせることで初めて実現した、アルマ望遠鏡の特徴を活かした成果だ。

「アルマ望遠鏡が小惑星観測の非常に重要な道具であることを示しています。高い解像度を活かして、ジュノー以外の多くの小惑星の表面を詳しく観測することができるでしょう」(米国立電波天文台 アリエル・マレットさん)。

小惑星ジュノーの電波強度の違いを強調して描いた図。(丸印)太陽直下の位置。観測を始めた当初(左)は太陽直下からずれた場所で電波が強いが、 観測終盤(右)では太陽直下が最も電波が強くなっている

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: アルマ望遠鏡、遠方銀河と小惑星を超高解像度で撮影

- The Astrophysical Journal Letters: ALMA Observations of Asteroid 3 Juno at 60 Kilometer Resolution 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

- 星ナビ.com: http://www.hoshinavi.com/

- 2015年5月号 「標高5000メートルに開かれたALMAの目」

〈関連ニュース〉

- 2013/02/20 - レーダー観測でわかる40mの小惑星の形

- 2011/04/20 - 夜空にまたたく小惑星「2011 GP59」の動画公開

- 2008/06/09 - 1分以内に昼夜が巡る小惑星

関連記事

- 2025/09/01 ベンヌの原材料物質は多様な起源を持っていた

- 2025/08/22 2025年8月29日 ヘーベがみずがめ座で衝

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/24 2025年7月31日 パラスがいるか座で衝

- 2025/05/29 中国「天問2号」の打ち上げ成功、2つの小天体を探査

- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝

- 2025/04/24 2025年5月5日 ベスタがてんびん座で衝

- 2025/04/23 探査機「ルーシー」、2つ目の小惑星をフライバイ

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2025/02/06 小惑星ベンヌの試料からアミノ酸など多くの生体関連分子を検出

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/11/14 「COIAS」発見小惑星に「アオ」命名、15日に「命名祝賀会」配信

- 2024/10/08 二重小惑星探査機「ヘラ」、打ち上げ成功

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/03/19 『恋する小惑星』を追体験!Webアプリ「COIAS」

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2024/01/11 「プラネタリウムの父」バウアスフェルドの名を冠した小惑星観測キャンペーン

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)