超新星残骸に大量のニッケル 究極的核融合プロセスの初証拠

【2015年3月18日 京都大学】

すざくがとらえた超新星残骸「3C 397」のX線画像。可視光・赤外線の背景画像と合成(提供: X-ray: NASA/Suzaku/Hiroya Yamaguchi et al. and NASA/CXC/Univ. of Manitoba/Samar Safi-Harb et al.; optical: DSS; infrared: NASA/JPL-Caltech)

NASAおよび米・メリーランド大学の山口弘悦さんらの研究チームはX線天文衛星「すざく」を使って、わし座の方向約3万3000光年彼方にあるIa型超新星残骸「3C 397」を観測した。 Ia型超新星とは、白色矮星(恒星の燃えかす)を含む連星系での爆発的核融合による超新星爆発で、ケイ素やカルシウム、鉄など私たちの人体と生活に欠かせない元素が生成される。

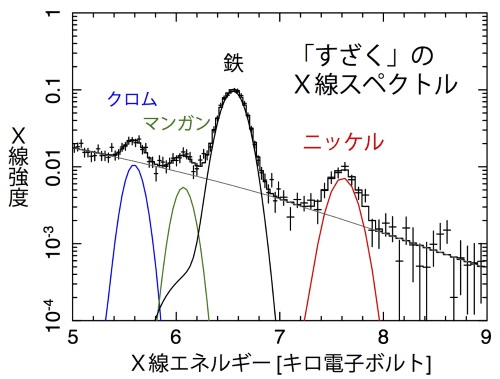

今回「すざく」はこの天体から初めて、クロム、マンガン、鉄、そしてニッケルによる輝線の検出に成功した。とりわけニッケルの全質量は太陽の重さの1割に相当し、過去に観測された他の超新星残骸と比べて3倍から5倍という膨大な量だ。

「すざく」が観測した「3C 397」のX線スペクトル(提供:Hiroya Yamaguchi et al./NASA Goddard Space Flight Center。以下同)

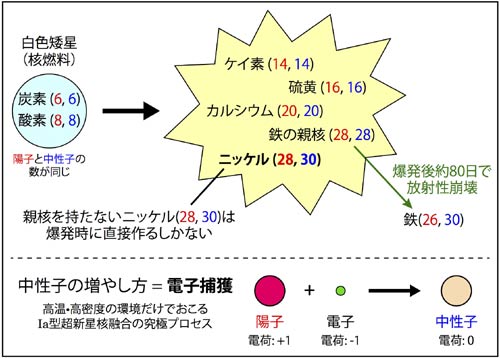

白色矮星は、主に炭素と酸素で構成されている。通常の元素はそれぞれ陽子と中性子の数が等しいが(炭素は6個ずつ、酸素は8個ずつ)、超新星爆発時にそれらを材料とした核融合で生成されたはずのニッケルは、陽子よりも中性子の数が2個多い。この差分の中性子はどこから来たのか。ネオンの同位体22Ne(陽子10個、中性子12個)など中性子を多く含む元素もその供給源にはなるが、白色矮星に含まれる量はわずかで、今回検出された大量のニッケルを生成するにはとても足りない。つまり、中性子が新たに作られていると考えられるのだ。そのプロセスが、陽子が電子を飲み込む「電子捕獲」である。

電子捕獲は、特に高温・高密度の極限環境でのみ起こる超新星核融合の最終プロセスだ。Ia型超新星で電子捕獲が起こることは、日本の理論天文学者を中心に古くから提唱されていたが、今回の研究で初めてその確かな証拠がとらえられたことになる。

Ia型超新星における核融合反応

〈参照〉

- 京都大学: Ia型超新星の核融合最終プロセスをX線で解明

- 日本天文学会 2015年春季年会: Ia型超新星の核融合最終プロセスをX線で解明

〈関連リンク〉

〈関連ニュース〉

- 2013/11/05 - 「すざく」が明らかにした鉄の大拡散時代

- 2013/07/08 - Ia型超新星の名残から、非対称な爆発を示す元素分布を観測

- 2013/04/10 - 「ケプラーの超新星残骸」が示唆するIa型超新星の多様性

- 2010/07/05 - 宇宙膨張の速度測定に利用される天体のなぞが解けた

- 2008/09/16 - 希少ならぬ生焼けの「レア」メタル? 超新星から初検出

- 2007/09/26 - 「すざく」、100億年前に起こった大規模な重元素のばら撒きの証拠をつかむ

- 2006/10/11 - Ia型超新星にも2つの型が存在?

- 2006/09/15 - 超新星爆発の光による重元素の生成メカニズムを解明

- 2004/10/14 - 超新星爆発の光が重元素を生成した証拠を発見

関連記事

- 2025/01/08 X線天文衛星「すざく」が大気圏再突入

- 2021/06/09 最も高密度な白色矮星による超新星爆発の痕跡を特定

- 2015/10/21 「すざく」観測で判明、1000万光年スケールで均一な元素組成

- 2015/08/27 X線天文衛星「すざく」が観測終了

- 2015/06/15 X線天文衛星「すざく」が通信不安定に

- 2015/03/27 銀河中心ブラックホールが大量の物質を吹き飛ばす

- 2014/09/19 ガスが増えると切り替わる、銀河中心ブラックホールのX線放射

- 2013/11/05 「すざく」が明らかにした鉄の大拡散時代

- 2013/07/08 Ia型超新星の名残から、非対称な爆発を示す元素分布を観測

- 2013/04/10 「ケプラーの超新星残骸」が示唆するIa型超新星の多様性

- 2013/04/08 ブラックホールに落ち込むガスの急激な加熱 100分の1秒で10億度以上に

- 2013/02/21 高速回転する超大質量ブラックホール

- 2011/11/29 回転ブラックホールが作る宇宙の「竜巻」

- 2011/11/28 「すざく」、銀河団プラズマの速度を世界初測定 暗黒物質を知るカギに

- 2011/03/29 ティコの超新星残骸に縞模様

- 2011/03/28 「すざく」銀河団外縁部の物質の分布を明らかに

- 2011/01/19 超新星残骸から次世代の芽 「あかり」と「すざく」が塵生成の兆候を観測

- 2010/04/12 宇宙最大の構造が成長する現場

- 2010/01/27 「すざく」、木星のまわりになぞの放射を発見

- 2008/11/04 「すざく」、宇宙一熱いガスを観測

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)