若い惑星系に大量の炭素原子ガスを発見

【2019年12月26日 アルマ望遠鏡】

生まれたばかりの星(原始星)の周りには大量のガスが存在し、原始星に向かって落下している。同時に、原始星の周りではガスと塵からなる円盤(原始惑星系円盤)が成長し、その円盤内で塵が合体成長を繰り返して惑星が作られる。最終的には円盤のガス成分が消失して、惑星系の形成が完了すると考えられている。

形成されたばかりの惑星系では、惑星形成過程で残った塵や岩石同士の衝突でまき散らされた塵が円盤状に漂っている。これはデブリ円盤と呼ばれ、惑星系形成の最終段階に当たる。

デブリ円盤にはガス成分は存在しないと考えられてきたが、近年、デブリ円盤にガスが発見され始めた。たとえば、地球から186光年の距離にあるくじら座49番星では2017年に、デブリ円盤中に炭素原子ガスが世界で初めて検出されている(参照:「若い惑星系に残るガスは塵から供給された」)。くじら座49番星の年齢は約4000万歳と見積もられており、これは標準的な惑星形成理論ではすでに惑星形成が完了してガスが散逸している段階にある。

国立天文台の樋口あやさんたちの研究グループはアルマ望遠鏡を用いた観測により、くじら座49番星のデブリ円盤中のガスの分布や量を調べ、ガスが残存している原因やその起源についての研究を行った。

その結果、デブリ円盤内で最も豊富に存在する分子である一酸化炭素よりも、炭素原子のほうが広く分布していることが明らかになった。さらに、炭素原子の希少同位体である13Cのサブミリ波輝線も世界で初めて検出された。「13Cは通常の12Cの1%程度しかなく、13Cの輝線はこれまでどんな天体からも観測されたことがありませんでした。デブリ円盤のような、ガスが少ないと考えられている環境で検出されたことは大変な驚きでした」(樋口さん)。

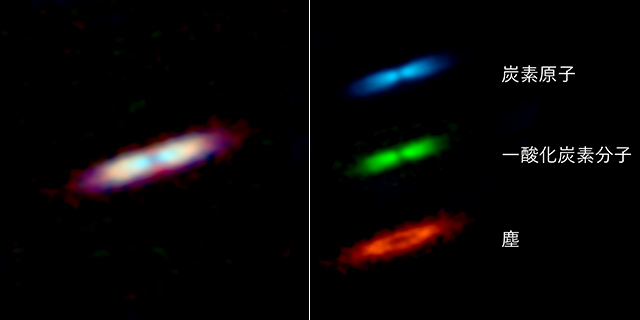

くじら座49番星のデブリ円盤の擬似カラー画像。(青)炭素原子ガス、(緑)一酸化炭素分子ガス、(赤)塵の分布を表す。左は合成画像、右は成分ごとの画像(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Higuchi et al.)

13Cからの電波の検出は、通常の12Cがこれまでの推測よりも大量に円盤内に存在することを示唆している。「一般的な環境では、豊富にある12Cが放つ電波は、希少な13Cが放つ電波より100倍以上強いはずです。しかし今回、12Cの電波強度は13Cのそれより12倍強い程度にとどまりました。これはデブリ円盤内に12Cが大量にあり、12Cが放つ電波の一部が12C自身によって吸収されていることを示しています。つまり、12Cの電波強度から求められていた従来のガス質量は、実際より少ない値になっていたのです」(東京大学 大屋瑶子さん)。

「初めは12Cによる吸収がないと仮定して電波強度からデブリ円盤のガス密度などを計算しようとしていたのですが、どうしても観測結果と合致しませんでした。電波を吸収するほど12Cが大量に存在しているというのは、全く予想外でした」(国立天文台 西合一矢さん)。

計算の結果、くじら座49番星のデブリ円盤に含まれる炭素原子ガスは、これまで考えられていた量の10倍以上存在することが明らかになった。これは、より若い星の周りで盛んに惑星形成が進んでいる段階の原始惑星系円盤のガス量に匹敵するものだ。

デブリ円盤のガスの起源については、惑星系のもとになったガスが残存しているという「残存説」と、原始惑星系円盤のガスが一度消失した後に塵や微惑星の衝突によってガスが新たに供給されているという「供給説」の2つが考えられている。今回の観測結果を「残存説」で説明しようとすると、若い原始惑星系円盤から十分に進化したデブリ円盤でも長時間散逸せずにガスが残っていることになるが、これを実現するシナリオはまだ提唱されていない。一方、「供給説」だとしても、デブリ円盤に含まれる塵からこれほど大量のガスを供給できるメカニズムは知られていない。

いずれにせよ、今回の研究成果は「原始惑星系円盤内で惑星が形成されるとガス成分はすぐに散逸してしまう」という従来の理論モデルの描像を大きく覆すものだ。ガスが長期にわたって存在できるのであれば、木星のような巨大惑星が作られやすい環境が持続する可能性もあり、惑星系形成過程全体の理論研究に大きな一石を投じるものともなった。

くじら座49番星のデブリ円盤の想像図。星を取り巻く塵円盤があり、その周りを大量のガスが取り囲んでいる(提供:国立天文台)

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:若い惑星系に大量の原子ガスを発見 惑星形成の仕組みに再考を迫る

- The Astrophysical Journal:First Subarcsecond Submillimeter-wave [C I] Image of 49 Ceti with ALMA 論文

- The Astrophysical Journal Letters:First Detection of Submillimeter-wave [13C I] 3P1-3P0 Emission in a Gaseous Debris Disk of 49 Ceti with ALMA 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

- 2022/08/26 原始惑星系円盤の一酸化炭素は氷に隠れていた

- 2022/08/18 原始惑星系円盤の内外で異なる物質組成

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)