若い星のガス流と星周円盤の不透明さの関係

【2019年12月5日 京都産業大学】

恒星は分子雲が重力で収縮して生まれる。生まれて間もない原始星の周りには「原始惑星系円盤(星周円盤)」と呼ばれるガス円盤が取り巻き、円盤のガスは原始星に落ち込むとともに、一部は原始星の両極からガス流となって宇宙空間に放出される。やがて円盤の中で塵が集まって微惑星ができ、それらが合体して惑星へと成長する。円盤のガスの一部は惑星に取り込まれて巨大ガス惑星の大気となり、残りは散逸してなくなる。

こうした惑星形成のモデルは、太陽くらいの質量を持つ「小質量星」ではよく研究されているものの、細かい点はまだわからないことも多い。また、太陽より1.5~4倍ほど重い「中質量星」でも同じようにして惑星ができるのかどうかも謎だ。

京都産業大学の安井千香子さんたちの研究チームは、同大学で開発された高分散分光器「WINERED(ワインレッド)」を同大学神山天文台の荒木望遠鏡(口径1.3m)に装着して、おうし座の星形成領域にある13個の中質量星を赤外線で分光観測した。これらの星々は150万歳ほどと非常に若く、水素の核融合反応が始まって一人前の星となる直前の段階(前主系列星)にあり、ほとんどの星がまだ星周円盤を持っている。

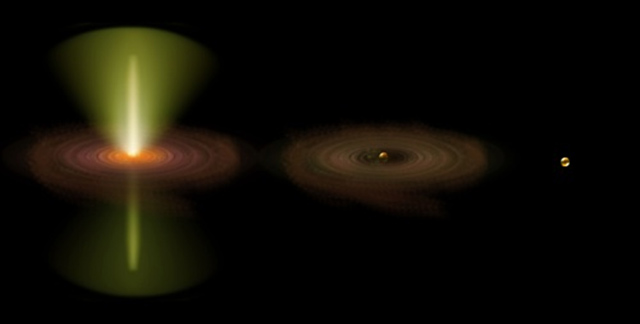

原始星の進化の模式図。ガス雲の中心で原始星が生まれると、これに向かって落ち込むガスの一部が原始惑星系円盤を作る。中心星に近いガスの一部は自転軸の方向にガス流として噴き出す。その後、円盤の中で微惑星ができ、これらが合体して惑星が作られ、星周円盤は消えてなくなる(提供:京都産業大学リリースより、以下同)

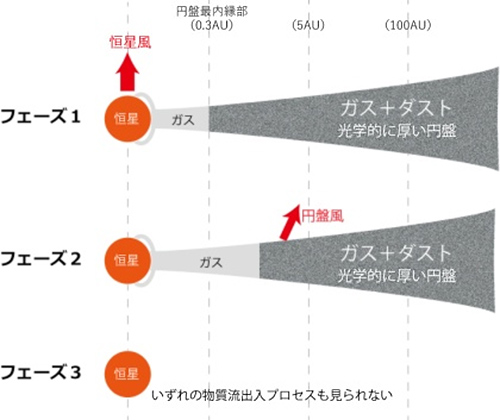

安井さんたちはまず、観測対象として選んだ若い星々を3つの進化段階に分けた。対象星の近赤外線と中間赤外線のスペクトルを観測することで、その星が3つの段階のどこにあるかを見分けることができる。

- フェーズ1:塵を含む不透明な円盤が中心星の近くまで分布している段階

- フェーズ2:円盤の物質が内側から失われつつある段階

- フェーズ3:円盤が完全に失われた段階

次に、この3段階の星々について、赤外線の波長域にある水素のスペクトル(パッシェンβ線、波長1282.2nm)とヘリウムのスペクトル(He I線、波長1083.0nm)を調べ、円盤や恒星周辺のガスがどのような運動をしているかを推定した。

その結果、星の進化段階によってガスの振る舞いは以下のように異なることが明らかになった。

- フェーズ1:星の両極から噴き出すガス流(恒星風)が卓越し、星の磁場に沿って円盤から星へのガスの流入(磁場による質量降着)もみられる

- フェーズ2:円盤の内側のガス流(円盤風)が卓越し、磁場による質量降着もみられる

- フェーズ3:恒星風も円盤風も磁場による質量降着もない

このことから、ごく若い星では、恒星周辺での物質の流れと、星周円盤の内縁付近の物質の濃さ(不透明度)との間に何らかの関係があることが示唆される。前主系列星と星周円盤のこうした関係が明らかになったのは初めてのことだ。

若い星を取り巻く円盤と物質の流れの移り変わり。濃い灰色の部分がガスと塵を含む不透明な円盤を表し、薄い灰色の領域はガスのみからなるあまり濃くない円盤を表す。円盤の内側から物質が失われるとともに、物質の流れは恒星風が卓越する状態から円盤風が卓越する状態へと変わる

さらに、今回の安井さんたちの観測では、中質量の前主系列星の赤外線スペクトルから、黒点やフレアなどの彩層活動に由来するヘリウムの吸収線が初めて検出された。彩層活動が活発な恒星は、紫外線やX線といった高エネルギーの電磁波を強く放射するため、中質量星は若い段階から活動性が高く、仮にこれらの星の星周円盤で地球型惑星が形成されたとしても、生命にとっては過酷な環境になると予想される。

〈参照〉

- 京都産業大学:星形成過程における質量流出プロセスと原始惑星系円盤進化との関係性を発見

- The Astrophysical Journal:Possible Progression of Mass-flow Processes around Young Intermediate-mass Stars Based on High-resolution Near-infrared Spectroscopy. I. Taurus 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/02 鮮明にとらえられた、惑星を作る渦巻きのダイナミックな動き

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/02/10 原始惑星系円盤の横顔に見えた惑星の種の空間分布

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/13 塵の塊が衝突するだけでは惑星の種にならない

- 2023/06/30 惑星が誕生するタイミングをとらえる

- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ

- 2023/03/23 水蒸気で囲まれた原始星に、太陽系の水が経てきた歴史を見る

- 2023/01/17 原始惑星系円盤の内側に隠れていた大量のガス

- 2022/08/26 原始惑星系円盤の一酸化炭素は氷に隠れていた

- 2022/08/18 原始惑星系円盤の内外で異なる物質組成

- 2022/08/15 形成中の惑星を取り巻く円盤からガスを初検出

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)