銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

【2025年7月8日 東京大学大学院理学系研究科】

銀河は主に星とガスからできており、ガスから星が作られる星形成活動によって進化する。私たちの天の川銀河では、もし外部からガスの供給がなければ、約10億年で銀河内のガスが使い尽くされて星形成が止まるはずだが、実際には100億年以上も星形成が続いている。これは銀河の外から絶えずガスが流れ込んでいることを示唆している。

銀河外から来たガスとして有力候補とされるのが、銀河回転とは違った速度で運動している「高速度雲」と呼ばれるガス雲だ。高速度雲は銀河外から直接流れ込んだガスであるという説があるが、一方で、銀河内部の超新星爆発で一度外へ吹き飛ばされたガスが重力で再び降ってきたものだという説もある。

高速度雲はこれまで、中性水素(HI)ガスを観測することで研究されてきた。HIガスは星の材料となる高密度の分子ガスの前段階にある物質だ。だが、天の川銀河にはHIガスが広く分布しているため、銀河内にある地球からHIガス雲までの距離を正確に測るのは難しく、物理的性質や空間的な位置は必ずしもよくわかっていない。

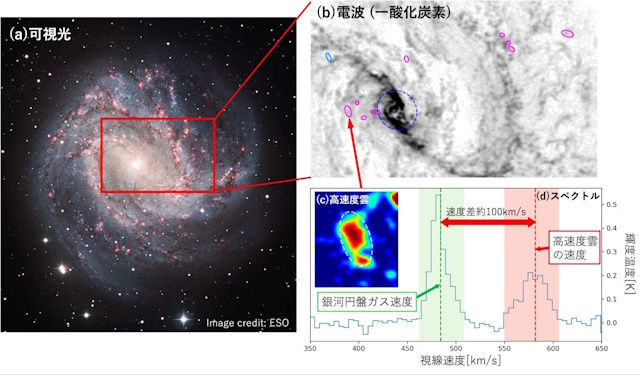

東京大学の長田真季さんたちの研究チームは、うみへび座の方向約1500万光年の距離にあり、地球にほぼ正面を向けている棒渦巻銀河「M83」を研究対象に選び、アルマ望遠鏡で得られたこの銀河の一酸化炭素(CO)分子ガスのデータを解析した。その結果、COガスの高速度雲が10個見つかった。分子ガスの高速度雲が見つかるのは珍しい。

銀河外部から流入する高速度雲(青)のイメージイラスト(提供:ChatGPT/DALL·E)

見つかった高速度雲は速度がかなり大きく、銀河に重力的に束縛されていない可能性が高い。また、既知の超新星残骸や大規模な星形成領域の位置ともあまり関連はみられなかった。さらに、個々の高速度雲の運動エネルギーが1051-52エルグもあり、1回の超新星爆発で吹き飛ばされたものと考えるには大きすぎることもわかった。

(a)ヨーロッパ南天天文台で撮影されたM83の可視光線画像。(b)アルマ望遠鏡で得られたCO分子の分布。黒い部分ほどCO分子ガスが多い。マゼンタ色と水色の楕円は、銀河円盤の回転速度より±50km/s以上大きな速度を持つ高速度雲の位置と大きさを表す。(c)矢印で示した高速度雲の電波画像。赤い部分ほど分子ガスが多い。白い破線の楕円が(b)の楕円と同じ高速度雲の大きさを示す。(d)この高速度雲の範囲内で平均したCO分子の輝線スペクトル。左の緑のピークが銀河円盤ガスの速度、右の赤のピークが高速度雲の速度(提供:(a)ESO、(b)~(d)東京大学リリース)

こうした結果から、今回見つかった高速度雲は超新星爆発で吹き飛ばされて戻ってきたものというよりは、銀河の外から流入してきた可能性が高いという。

M83は星やガスの運動の中心が銀河中心核からずれていることが知られていて、周囲の銀河と過去に接近や合体をした痕跡だと考えられている。今回見つかった高速度雲も、過去に起こった他の銀河との相互作用で降ってきたものかもしれない。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科:銀河は外から星を育てるガスを受け取っていた − 近傍銀河M83で銀河円盤に流れ込んでいる分子ガスを発見 −

- Stony Brook University:Study Provides New Insight to How Galaxies Evolve

- The Astrophysical Journal:High-Velocity Molecular Clouds in M83 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/21 132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/18 「宇宙ぶどう」が破った銀河誕生の常識

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/09 8か月かかる銀河の精密シミュレーションをAIで2か月に短縮

- 2025/07/04 銀河円盤が二層構造となる道筋

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/05/28 棒状構造による爆発的星形成を見せる太古のモンスター銀河

- 2025/03/27 画像認識AIにより銀河内のバブル構造を短時間で多数検出

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/11/22 アルマ望遠鏡が5ミリ秒角の最高解像度を達成

- 2023/11/16 酸素は131~133億年前の宇宙で急激に増えた

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)