ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

【2023年9月8日 アルマ望遠鏡】

宇宙誕生の直後には、光子やニュートリノ、クォークや電子などの物質粒子、そしてダークマターが生み出された。物質粒子とダークマターはどちらも質量を持ち、重力を及ぼし合うが、ビッグバン直後の物質粒子は荷電粒子のプラズマになっていて、光子とさかんに相互作用をしていたため、濃い部分が重力で集まって成長することはなかった。一方、ダークマターは光子と相互作用しないため、密度の濃い部分が重力で集まって成長し、星や銀河などの天体の「種」となった。

ビッグバンから約38万年後に、物質粒子がプラズマから中性の水素・ヘリウム原子になると、物質が光子と相互作用しなくなる「宇宙の晴れ上がり」が起こり、物質もダークマターの濃い部分に集まって、現在の恒星や銀河が誕生した。つまり、現在の宇宙の構造ができたのにはダークマターが重要な役割を果たしている。

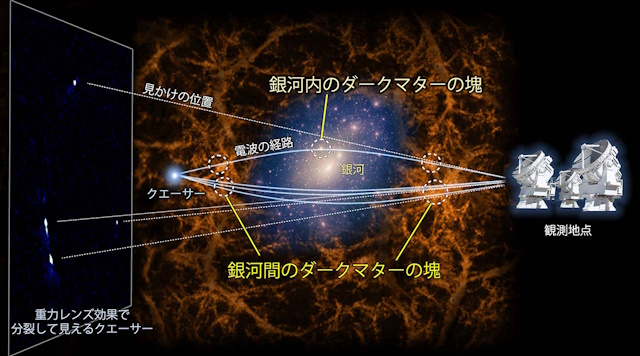

ダークマターは光(電磁波)で観測できないが、間接的に分布の様子を知ることはできる。遠くの天体と地球との間にダークマターの多い領域があれば、天体から届く光の経路がダークマターの重力でわずかに曲がり、天体の見かけの位置や形が変わる。この現象を「重力レンズ効果」と呼ぶ。

ダークマターが引き起こす重力レンズ効果の概念図。光源のクエーサーから出た光は、手前の銀河による強い重力レンズ効果と、銀河の内部や銀河間空間にある小さなダークマターの塊が引き起こしたわずかな重力レンズ効果の両方を受けて進路を曲げられ、複雑に分裂して見えている(提供:NAOJ, K.T. Inoue)

こうした重力レンズ効果の観測から、大きなスケールでのダークマターの分布は、光で見える銀河や銀河団の分布とほぼ同じであることがわかっている。つまり、大きく重い銀河や銀河団にはダークマターもたくさん付随しているわけだ。だが、銀河よりも小さなスケールでダークマターがどのように分布しているかは詳しくわかっていなかった。

近畿大学の井上開輝さんたちの研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて、おうし座の方向約110億光年の距離にあるクエーサー「MG J0414+0534」の重力レンズ像を詳しく調べた。

このクエーサーは手前にある銀河の重力レンズ効果で4つの像に分かれて見えているが、井上さんたちの観測によって、クエーサー像の変形の仕方が、手前の銀河の重力レンズ効果だけでは説明ができないことがわかった。

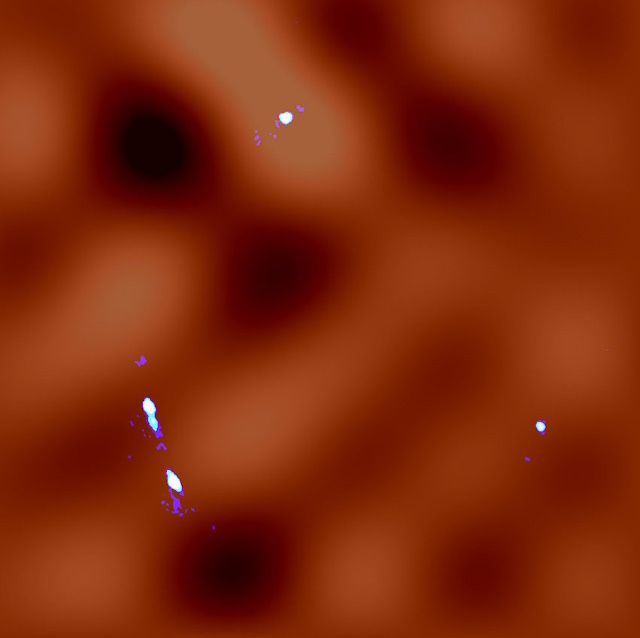

今回検出された、3万光年程度のスケールを持つダークマターの「むら」。オレンジ色の明るい部分ほどダークマターの密度が高いことを示す。青白色の部分はクエーサーの重力レンズ像で、大きく4つに分かれている(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K.T. Inoue et al.)

そこで井上さんたちは、銀河の重力レンズのみの場合の像の見え方と、実際に観測された像とのずれから、光路上にダークマターの塊がどう分布しているのかを推定した。その結果、銀河よりも小さな複数のダークマターの塊によってクエーサー像がさらに歪められており、およそ3万光年のサイズでダークマターの密度に「ゆらぎ」があることが判明した。これは、天の川銀河の直径の3分の1ほどのスケールだ。

これほど小さなダークマターの塊が起こす重力レンズ効果は非常に小さいため、これ自体を単独で検出することはきわめて難しい。井上さんたちはアルマ望遠鏡の高い解像度を利用して、初めて検出に成功した。

初期宇宙でどのように天体の構造ができるかはダークマターの性質によって変わるが、現在では、ダークマター粒子の速度が光速よりずっと遅い「冷たいダークマター(CDM)」モデルが観測によく合うとされていて、銀河の内部だけでなく銀河間空間にも小規模なダークマターの塊がたくさん存在すると予測されている。今回見つかったゆらぎは、CDMモデルの予測とよく整合するものだ。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:アルマ望遠鏡でダークマターの小規模なゆらぎを初検出 ~ダークマターの正体解明へ重要な一歩

- The Astrophysical Journal:ALMA Measurement of 10 kpc Scale Lensing-power Spectra toward the Lensed Quasar MG J0414+0534 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/09/17 塵のベールに隠された、宇宙の夜明け時代のクエーサー

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/06/10 超大質量ブラックホールの宇宙最大級集団「宇宙のヒマラヤ」

- 2025/05/20 超大質量ブラックホールが撃ち出す超高速のガスの弾丸

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/03/12 129億年前の超大質量ブラックホール付近に熱いガスを発見

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2025/02/21 世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2025/01/23 超大質量ブラックホール連星に起因するクエーサーの周期的光度変動

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2024/09/06 宇宙の夜明けに踊るモンスターブラックホールの祖先

- 2024/06/24 「宇宙の夜明け」時代に見つかった双子の巨大ブラックホール

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/03/05 超大質量ブラックホールの周りに隠れていたプラズマガスの2つのリング

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)