せいめい望遠鏡の新システム「TriCCS」が本格稼働

【2021年5月19日 キヤノン株式会社】

2019年2月から運用されている京都大学岡山天文台のせいめい望遠鏡は、口径3.8mの主鏡で可視光線から近赤外線領域の光をとらえ、軽量架台によって素早く天体に向けられる機動性を特徴としている。その性能を最大限に引き出す観測システム、可視光三色同時撮像装置「TriCCS」が開発され、8月2日から共同利用観測での稼働が始まる。

「TriCCS」が搭載されたせいめい望遠鏡(提供:京都大学岡山天文台)

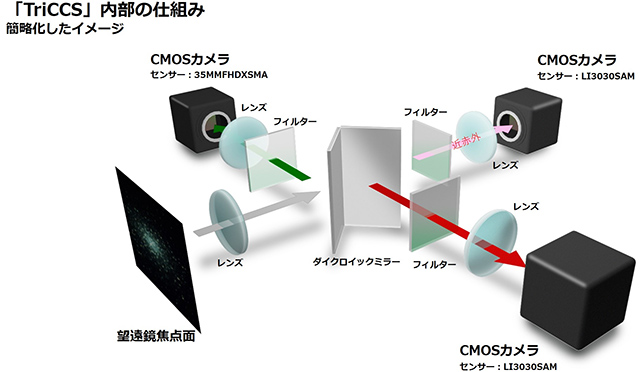

TriCCSは京都大学と東京大学が共同で開発した装置で、せいめい望遠鏡が集めた光をgバンド(緑)、rバンド(赤)、iまたはzバンド(赤外線)の3つの波長帯に分けて、それぞれを同時にCMOSカメラで撮像する。カメラにはキヤノン製の35mmフルサイズ超高感度CMOSセンサー「LI3030SAM」と「35MMFHDXSMA」が採用された。超高感度かつ低ノイズで、最大98fps(秒間98枚)の高速での撮影が可能だ。

活躍が期待される分野としては、明るさの変化が速く撮影が難しい中性子星やブラックホールなどの複数波長による同時観測が挙げられる。また、同じくキヤノンの超高感度CMOSセンサーを採用している東京大学木曽観測所の観測システム「トモエゴゼン」との連携により、発見された超新星を数日以内に高感度で追加観測することもできる。

TriCCS内部の仕組み(提供:キヤノン株式会社)

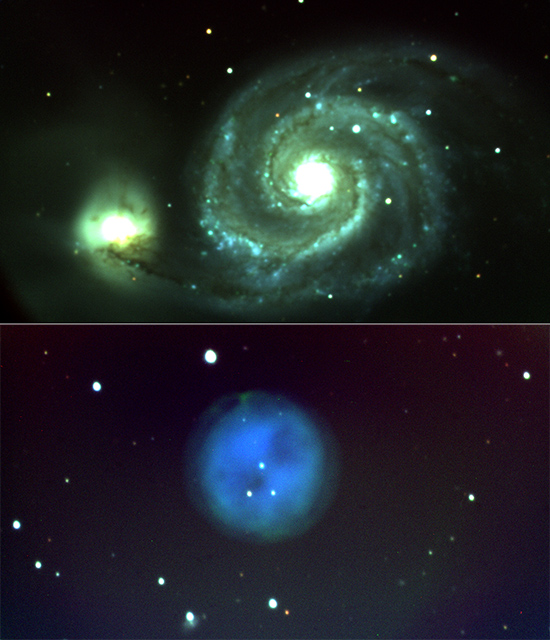

公開されたTriCCSによる撮影画像では、わずか100秒の露出時間で天体が鮮明にカラーでとらえられているのが見て取れる。この性能を活かして天体の微弱かつ短時間の光度変化をとらえ、宇宙と生命の起源の解明に貢献することが期待されている。

TriCCSで撮影された、子持ち銀河M51と、ふくろう星雲M97。それぞれ10秒露出×10枚ずつ(提供:京都大学岡山天文台/東京大学)

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/10 中性子星が飲み込むガスと回転スピードの間に見つかった未知の関係性

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/08/27 爆発直前に「骨」までむき出しになった超新星

- 2025/08/14 ブラックホールX線連星のスペクトル変化をXRISMで観測

- 2025/07/24 最も重いブラックホール合体による重力波の記録を更新

- 2025/07/03 中性子星表面の核融合による特大爆発「スーパーバースト」

- 2025/06/03 超小型衛星「ニンジャサット」、史上6例目の珍しい中性子星を観測

- 2025/05/14 宇宙誕生期を過ぎても大質量ブラックホールは誕生可能

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2025/03/28 板垣さん、へび座の銀河に超新星を発見、今年2個目

- 2025/03/05 日本天文学会春季年会 3月18日に水戸で「受賞者を囲む会」

- 2025/02/26 板垣さん、こじし座の銀河に超新星を発見

- 2025/02/25 世界初の「自律式」天体観測システム「スマートかなた」

- 2025/02/04 2024年度日本天文学会各賞の受賞者発表 大越さん、大野さんら

- 2025/01/16 板垣さん発見の超新星を東アジアの電波望遠鏡で観測研究

- 2024/12/20 大野さん、きりん座の銀河に初めて超新星発見

- 2024/12/12 板垣さん、うしかい座の銀河に超新星を発見、今年7個目

- 2024/11/18 板垣さん、きりん座の銀河に超新星を発見、今年6個目

- 2024/10/31 板垣さん、やまねこ座の銀河に超新星を発見、今年5個目

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)