太陽探査機ソーラーオービター、最初の成果を公開

今年2月に打ち上げられヨーロッパ宇宙機関とNASAが協力して運用中の太陽探査機「ソーラーオービター」が、6月15日に初めて近日点(軌道上で太陽に一番近づく点)を通過した。このときソーラーオービターは、地球・太陽間の約半分に相当する約7700万kmまで太陽に接近した。

ソーラーオービターは太陽とその周辺を様々な波長でとらえる6台の望遠鏡を含む10種類の科学機器を搭載している。近日点通過の際、これらの機器の動作確認を兼ねた観測が行われた。過去にソーラーオービターよりも太陽に近づいた探査機は存在するが、いずれも太陽表面の姿をとらえる撮像機器を備えていなかった。つまり今回公開された画像は、史上最も太陽に近寄って撮影された太陽像となる。

初画像に見られた太陽表面の新たな特徴「キャンプファイヤー」

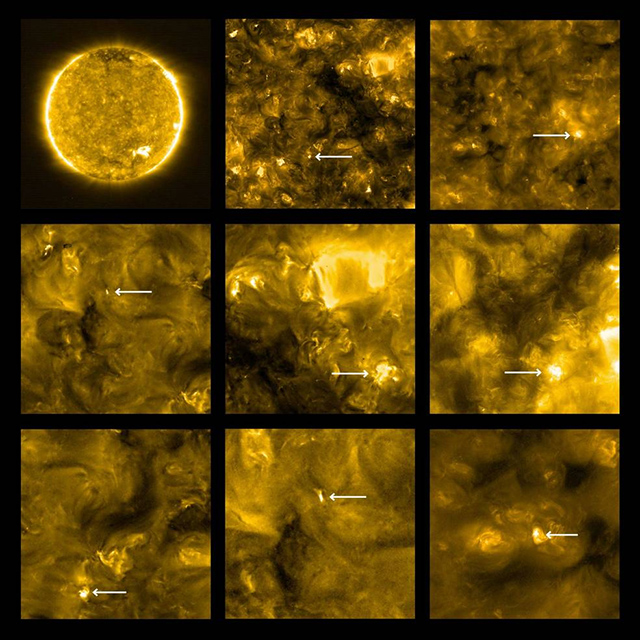

太陽コロナを高解像度で撮影できる「極紫外線撮像器(EUI)」の画像には、これまでに観測されたことのない表面の特徴があちこちに見られた。EUIの主任研究員を務めるDavid Berghmansさんが「キャンプファイヤー」という愛称をつけたこれらの特徴は、太陽フレアの極小版のようなものとみられている。「キャンプファイヤーの規模は太陽フレアの数百万分の1から数十億分の1ほどしかありません。太陽は一見穏やかに見えますが、拡大すると至るところに、こうしたミニチュア版フレアが見つかります」(Berghmansさん)。

「キャンプファイヤー」(白い矢印の先)(提供:Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL)

キャンプファイヤーが通常のフレアと同じメカニズムで発生しているのかどうかは不明である。ただ、このような極小規模の爆発現象(ナノフレア)が太陽コロナの加熱に寄与しているという仮説は以前から唱えられていた。太陽表面の温度が摂氏約5500度であるのに対して外側に広がる太陽コロナが摂氏100万度以上もの高温であるという現象の物理的メカニズムはわかっていないが、キャンプファイヤーがその解明の手掛かりとなるかもしれない。今後の探査でキャンプファイヤーの温度が正確に計測されれば、性質などがわかってくると期待される。

太陽の磁場に迫る

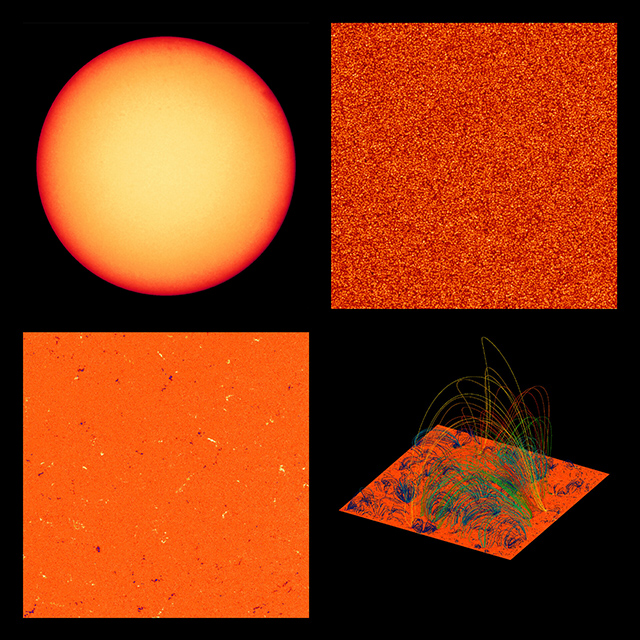

「偏波測定・日震撮像装置(PHI)」は、太陽表面の磁場を高解像度で観測し、太陽フレアが生まれる場所のように活動が活発で特に磁場の強い領域をモニタリング観測することができる装置だ。「現在の太陽は11年周期の活動サイクルの中でも非常に穏やかな状態にあります。しかし、地球とは異なる角度に位置するソーラーオービターによって、地球から観測できない活動の活発な領域の一つを見ることができました。これは初めてのことで、これまで太陽の裏側の磁場を計測できたことはありませんでした」(PHI主任研究員 Sami Solankiさん)。

(左上)6月18日にPHIの全球望遠鏡がとらえた可視光線波長の太陽。(左下)5月28日にPHIの高解像度望遠鏡が撮影した太陽表面上の磁力マップ。一辺は約20万km(地球の直径の約15個分)。小さな構造はN極またはS極の磁気領域で、大きさが数千kmのものもある。(右下)N極とS極をつなぐ磁力線が上に伸びる様子を示した図。(右上)同じ領域の可視光線での姿。対流するプラズマが作る粒状班が見られる(提供:Solar Orbiter/PHI Team/ESA & NASA)

黄道光をとらえる

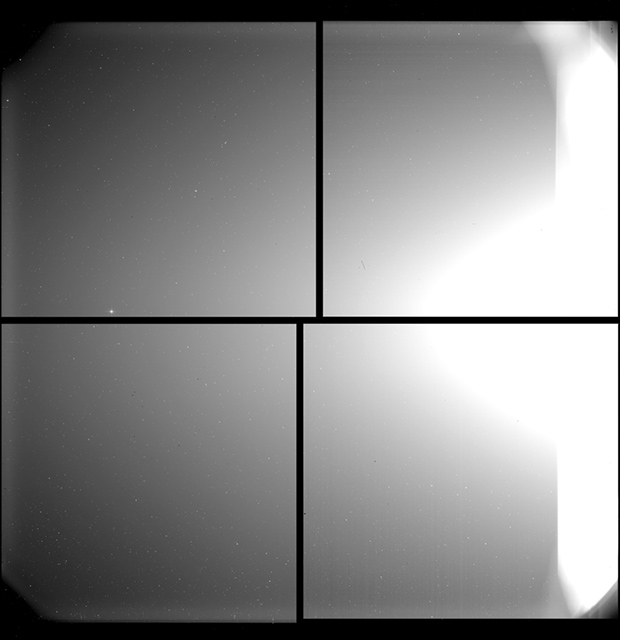

「太陽および太陽圏撮像器(SoloHI)」は、惑星間塵によって反射される太陽光、いわゆる「黄道光」をとらえた。

黄道光は、地上からは日の出前の東天や日没後の西天に見えることがある。太陽に近い位置の黄道光を見るのは太陽が明るすぎるために非常に難しいが、SoloHIは太陽を1兆分の1にまで減光して黄道光を観測しし、黄道光を完璧にとらえた。この結果を受けて研究者たちは、探査機がもっと太陽へ接近したときにも(やはり淡くとらえにくい)太陽風の構造を見ることができると確信しているという。

黄道光(右から中央に向かって伸びる光)。左の輝点は水星、右端の縦の明るい模様は太陽電池パネルの反射光(提供:Solar Orbiter/SoloHI team (ESA & NASA), NRL)

「初画像は実にエキサイティングですが、探査は始まったばかりです。ソーラーオービターは2年以内にさらに太陽へ接近し、最終的に太陽・地球間のほぼ4分の1に当たる、太陽まで約4200万kmの距離に到達します」(ソーラーオービオター・プロジェクトサイエンティスト Daniel Müllerさん)。

〈参照〉

- ESA:Solar Orbiter's first images reveal `campfires' on the Sun

- NASA:ESA/NASA's Solar Orbiter Returns First Data, Snaps Closest Pictures of the Sun

〈関連リンク〉

- Solar Orbiter

- アストロアーツ 天体写真ギャラリー:太陽

関連記事

- 2025/11/05 若い惑星環境を揺るがす巨大フレアの多温度・多速度噴出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/08/02 X線偏光でとらえたブラックホール近傍の秒スケール変動

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/08/29 「はやぶさ2」の旅路から得られた、惑星間塵の分布情報

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/02/01 金星の大気は太陽風を阻む

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/10/07 巨大ブラックホールのフレアが電波ジェットを作り出す

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)