望遠鏡と探査機の連係プレーで木星大気の深部を見通す

ガリレオが人類で初めて望遠鏡で木星を観測してから400年以上が経つ。太陽系最大のこの惑星については天文学者からアマチュア天文ファンまで、地上の天体望遠鏡から宇宙望遠鏡、探査機まで数多くの観測研究が行われてきたが、縞模様や目玉のような大赤斑といった特徴的な模様を作り出す大気については未だ謎が多い。

米・カリフォルニア大学バークレー校のMichael Wongさんたちの研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)と地上のジェミニ天文台が複数の波長で観測した結果を探査機「ジュノー」が木星周回軌道上から取得したデータと組み合わせ、地球から約8億km離れた木星で発生している太陽系最強の嵐を調べた。

木星で発生する嵐は地球のものと比べてはるかに長続きし、規模も大きい。発達した雲の高さは70kmと地球の積乱雲の5倍以上にもなり、稲妻のエネルギーは地球で発生する最強の雷と比べても3倍に達する。53日周期で楕円軌道を描いて木星を周回するジュノーは、木星に接近するたびに雲へ迫り、稲妻によって発生する電波を観測した。これにより、稲光そのものが見えなくても雷が発生した位置を記録することができる。同時に、HSTとジェミニが遠くから木星の大気の姿を高解像度で撮影した。

「ジュノーに搭載されているマイクロ波放射計は、木星の厚い雲の層を突き抜ける高周波の電波を検出して、大気の奥深くまで探ることができます。HSTとジェミニ天文台の観測はその雲がどれくらい厚いのか、そしてどれだけ深いところからの信号を観測しているのかを教えてくれます」(NASAゴダード宇宙飛行センター Amy Simonさん)。

稲妻の発生に関連した、水雲や積乱雲や晴天域といった3つの特徴

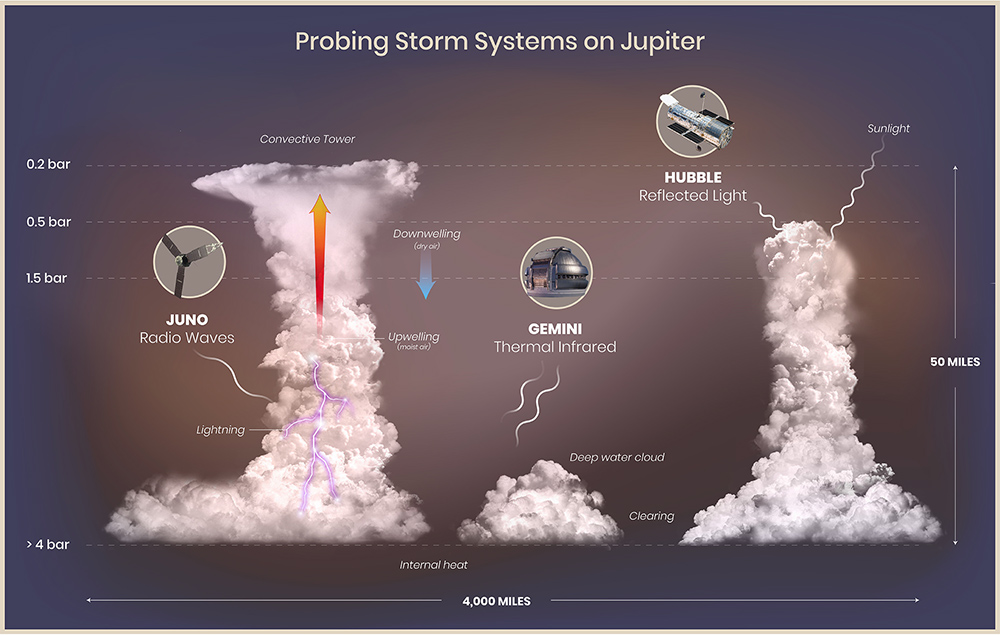

ジュノーが検出した稲妻マップをHSTによる可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像に重ね合わせることで、雲を3次元マッピングした結果、稲妻の発生と関連のある3つの異なる構造が明らかになった。1つ目は、低層にある水と氷の雲(下図:中央に描かれた低い雲)、2つ目は、湿った空気が上昇することで形成される、木星の積乱雲とでも言うべき対流雲(下図:左側に描かれた高い雲)、3つ目は、対流雲の外で乾燥した空気が下降することで形成されると思われる晴天域(下図:中央の水雲と右側の積乱雲との間)である。

)

)

稲妻(紫色)と関わりの深い、木星の対流雲(本質的には積乱雲)、水の雲や晴天域を示したイラスト。画像クリックで拡大表示(提供:Image data: NASA, ESA, M.H. Wong (UC Berkeley), and A. James and M.W. Carruthers (STScI))

HSTのデータは対流雲の高さと水の雲が存在する領域の深さを示し、ジェミニのデータは下層の水の雲が姿を覗かせる高層雲の切れ目を明らかにした。水蒸気の対流と雷の関係が明らかにされたことで、木星の大気中に含まれる水の量を見積もるための新たな手段が得られたことになる。水に関する情報は、木星をはじめとしたガス惑星や氷惑星がどのように形成されたか、ひいては太陽系そのものがどのように作られたかを理解する上で重要だ。

大赤斑内の黒い特徴の正体

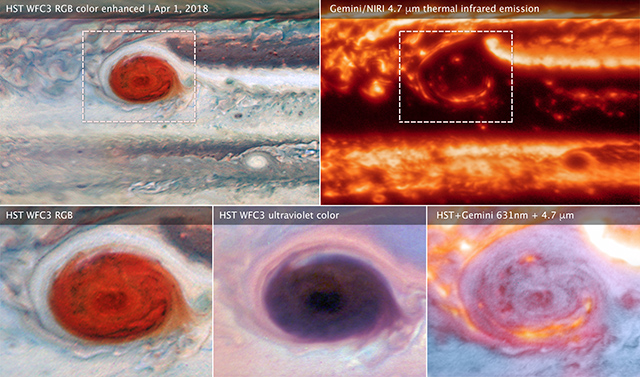

ジュノーや過去の探査機によって、大赤斑の中に現れては消え、形を変えていく暗い色の構造が見つかっている。その正体が高層の暗い色をした雲なのか、逆に高層の雲に裂け目ができて暗い低層が見えているものなのかは、個々の観測からははっきりとわかっていなかった。

今回、ジュノーのミッション中にHSTとジェミニがいつも以上に頻繁に木星を観測したことにより、こうした構造の研究が可能となった。HSTによる可視光線画像とジェミニ天文台による熱赤外線画像とを比較したところ、可視光線では暗かった部分は赤外線ではとても明るく見え、雲の層にできた穴であることが示された。雲のない領域からは、木星の内部からの熱が赤外線の形で放射される。ジェミニ天文台によって取得された画像では、その熱が明るく見えたということだ。

「『ジャック・オー・ランタン』(ハロウィンの時期に飾られるカボチャ)のようなものです。雲のない領域から熱が出て、それが赤外線で明るく見えます。しかし、雲がある場所では、赤外線で見ても本当に真っ暗です」(Wongさん)。

(上段左と下段左)2018年4月1日に撮影されたHSTの可視光線画像。大赤斑の中に暗い部分が見える。(上段右)同日にジェミニ天文台が同じ領域をとらえた熱赤外線画像。冷たい雲が暗い領域として見えており、その裂け目から逃げ出した熱が赤外線で明るくとらえられている。(下段中央)HSTによる紫外線画像。大赤斑が赤く見えるのは波長が短い青い光が雲に吸収されて赤い光が反射するためだが、さらに短い近紫外線でも大赤斑の部分では吸収されて暗く見えることがわかる。(下段右)HSTとジェミニ天文台が取得したデータを合わせて作成された多波長合成画像(青が可視光線、赤が赤外線)(提供:NASA, ESA, and M.H. Wong(UC Berkeley)and team)

〈参照〉

- NASA:Telescopes and Spacecraft Join Forces to Probe Deep into Jupiter's Atmosphere

- Gemini Observatory:Gemini Gets Lucky and Takes a Deep Dive Into Jupiter’s Clouds

- The Astrophysical Journal Supplement Series:High-resolution UV/Optical/IR Imaging of Jupiter in 2016-2019 論文

〈関連リンク〉

- Mission Juno

- HubbleSite

- ジェミニ天文台

- アストロアーツ:

- 【特集】木星とガリレオ衛星(2020年)

- 天体写真ギャラリー:木星(2020年)

関連記事

- 2026/01/02 2026年1月10日 木星がふたご座で衝

- 2025/12/25 2026年1月3日 月と木星が接近

- 2025/12/01 2025年12月7日 月と木星が接近

- 2025/10/21 【特集】木星(2025~2026年)

- 2025/09/02 原始太陽系に降りそそいだ、“溶けた岩石の雨粒”

- 2025/08/04 2025年8月中旬 金星と木星が大接近

- 2025/05/09 2025年5月18日 ジュノーがへび座で衝

- 2025/05/07 木星に2つの新衛星、総数は97個に

- 2024/11/29 2024年12月8日 木星がおうし座で衝

- 2024/10/25 10cmの望遠鏡でイオの火山活動の変化を観測

- 2024/10/15 木星の衛星を探査、「エウロパ・クリッパー」打ち上げ成功

- 2024/09/10 【特集】木星(2024~2025年)

- 2024/08/27 探査機「ジュース」、世界初の月・地球ダブルスイングバイを実施

- 2024/08/07 2024年8月中旬 火星と木星が大接近

- 2024/07/03 2024年7月上旬 木星とアルデバランが接近

- 2024/04/12 2024年4月下旬 木星と天王星が大接近

- 2024/03/29 衝突シミュレーションで探る氷衛星エウロパの構造

- 2024/02/07 2024年2月15日 月と木星が接近

- 2024/01/11 2024年1月18日 月と木星が接近

- 2023/11/21 2023年12月22日 月と木星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)