「はやぶさ2」人工クレーターを上空から確認

【2019年4月26日 JAXA】

5日の衝突装置運用では、「SCI(Small Carry-on Impactor)」と呼ばれる衝突装置をリュウグウの上空500mで「はやぶさ2」から分離した。SCIは分離から40分後に高度約300mで作動し、リュウグウの表面に向けて銅製の衝突体を撃ち出した。この衝突で表面の物質が飛び散る様子が、分離カメラ「DCAM3」によって撮影されている(参照:「「はやぶさ2」クレーター実験成功、飛散物質の「カーテン」をとらえた」)。

その後、「はやぶさ2」はクレーターから飛散した物質を避けるためにリュウグウから最大100km離れる回避軌道を航行し、4月20日にリュウグウ上空20kmのホームポジションに戻った。

4月23日から、衝突地点付近を撮影して新たにできたクレーターを探し出す運用が行われた。4月25日11時33分(日本時間、地球での時刻)から約1時間にわたって、「はやぶさ2」が高度1.7kmにホバリングし、衝突地点周辺の撮影が行われた。

その結果、衝突実験前に撮影された画像と比較して、表面に黒っぽい凹みが生じ、いくつかの岩塊が移動している領域が見つかり、これが実験で生成されたクレーターだと断定された。

(左)SCIの衝突前(3月22日)に「はやぶさ2」の望遠光学航法カメラ(ONC-T)で撮影された衝突予定地域。(右)衝突後(4月25日)に撮影された同じ地域。高度はともに約1.7km。画像の1辺は20-30m(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

上の衝突前後の画像を比較表示した動画。衝突後に黒っぽい凹地ができ、いくつかの岩塊が移動している(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

今回見つかったクレーターの正確な直径や深さは現在解析中だが、およそ直径10m以上の範囲で地形が変わっているという。「はやぶさ2」プロジェクトでSCIとDCAM3での科学観測を担当している神戸大学の荒川政彦さんは、「7年間この日を待ちわびていた。DCAM3の画像で噴出物を見たときも感動したが、そのときの噴出物からクレーターのサイズは数mくらいと想像していた。想像以上にはっきりした立派な『穴』を確認でき、人生最高の日だと思っている」とコメントしている。

さらに、高度20kmのホームポジションから撮影した画像から、約40mの範囲にわたって新たに黒っぽい領域ができていることがわかった。これについて荒川さんは、衝突で飛び出した物質のうち、速度の小さいものがリュウグウの重力に引かれてクレーターの周りに再び積もったものではないかとしている。

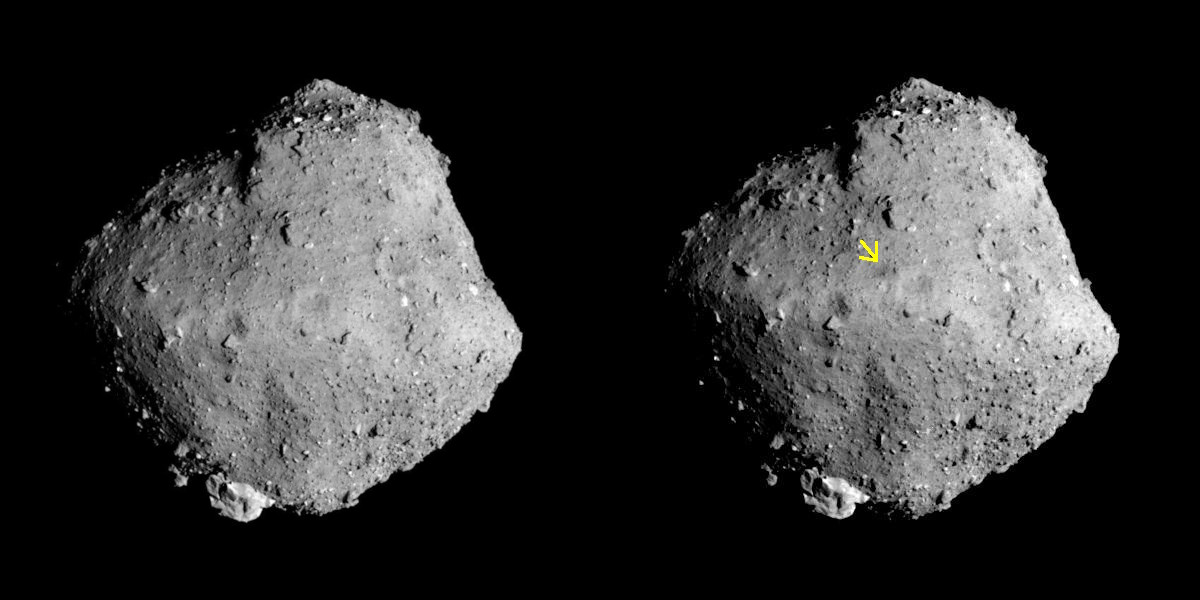

(左)衝突前(3月21日)にホームポジション付近から撮影した衝突地域。(右)衝突後(4月17日)にホームポジション付近から撮影した衝突地域。黄色の矢印の付近に直径約40mの黒っぽい模様が新たに生じている。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、千葉工大、明治大、会津大、産総研)

これまでの地上実験から、人工クレーターの直径については、表面がやわらかい砂地であるといった非常にクレーターができやすい条件の場合にのみ最大10m程度のものができると予想されていた。今回、岩塊だらけの環境であるにもかかわらず予想の上限に近い大きさのクレーターができていることから、このクレーターの生成には未知のメカニズムやリュウグウ特有の物質の特徴が関わっている可能性があるという。

2013年10月に岐阜県飛騨市の神岡鉱山で行われたSCIの地上試験の動画。この試験では探査機搭載品と同スケールのSCIの供試体を標的から約100mの距離で起爆させ、衝突体を撃ち込んだ。この試験では直径1.8〜2.5mのクレーターができた(提供:JAXA/日本工機)

「はやぶさ2」では今後、6月ごろまでに第2回目の着陸を行い、クレーター生成で飛散した物質を採取する予定だ。プロジェクトマネージャの津田雄一さんは、「今回の衝突運用によって、岩塊が減って更地のようになった部分や、逆に埋まっていた岩塊が露わになったような部分が見られる。一見更地のようでも、詳しく分析すると岩塊が存在していて降りられないということを第1回タッチダウンのときにも経験した。どこに降りられるかをこれからしっかり検討したい」と話している。

(文:中野太郎)

関連記事

- 2025/09/19 リュウグウの母天体は、10億年以上氷を保持していた

- 2025/08/13 リュウグウに残された「衝撃の痕跡」を実験で再現

- 2025/07/25 リュウグウ試料で太陽系最古の岩石の年代測定に成功

- 2025/07/16 リュウグウのサンプルから発見された予想外の鉱物「ジャーフィシャー鉱」

- 2025/04/14 AI技術でリュウグウとベンヌの全ての土砂を高速自動計測

- 2024/11/27 リュウグウの砂つぶに水の変遷史を示す塩の結晶を発見

- 2024/09/25 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星に「トリフネ」と命名

- 2024/09/12 「にがり」成分からわかった、リュウグウ母天体の鉱物と水の歴史

- 2024/08/09 「はやぶさ2」が次に訪れる小惑星は細長いかも

- 2024/07/18 リュウグウ試料から生命の材料分子を80種以上発見

- 2024/05/09 リュウグウの試料中に、初期太陽系の磁場を記録できる新組織を発見

- 2024/01/29 リュウグウに彗星の塵が衝突した痕跡を発見

- 2023/12/25 タンパク質構成アミノ酸が一部の天体グループだけに豊富に存在する理由

- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ

- 2023/12/13 「はやぶさ2♯」の目標天体2001 CC21命名キャンペーン

- 2023/12/07 リュウグウ試料が示す、生命材料の輸送経路

- 2023/11/15 リュウグウ試料に水循環で生じたクロム同位体不均質が存在

- 2023/10/03 リュウグウの見え方が宇宙と実験室で違う理由

- 2023/09/21 リュウグウ試料から始原的な塩と有機硫黄分子群を発見

- 2023/08/29 「はやぶさ2」の旅路から得られた、惑星間塵の分布情報

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)