半球ごとに決まっていた、太陽のダークフィラメントの磁場構造

【2018年1月19日 国立天文台 三鷹太陽地上観測】

太陽表面では「プロミネンス」と呼ばれる低温のガスがコロナ中に浮いている。プロミネンスが浮いているのは、太陽内部の流体運動により大規模な磁場を生成・維持している働き(ダイナモ作用)で作られた磁場が表面に現れ、プロミネンスを支えているためだ。プロミネンスが太陽の中央付近に来ると、プロミネンスの物質が光球からの光を吸収して暗くなり「ダークフィラメント」として見えるようになる。

国立天文台太陽観測所の桜井隆さんと国立天文台太陽観測科学プロジェクトの花岡庸一郎さんは、ダークフィラメントの磁場がどの方向を向いているのかを明らかにするために統計的な調査・研究を行った。

桜井さんと花岡さんは、国立天文台三鷹キャンパスの太陽フレア望遠鏡で2010~2016年に観測された438個のダークフィラメントに関する情報を選び、フィラメントの磁場がどちらを向いているのかを調べた。水素のHα線でのフィラメントとヘリウム直線偏光で見たフィラメント磁場を比較したところ、フィラメント磁場はHα線で見えるフィラメント中の微細構造に平行であり、全体としてフィラメントの軸方向から若干時計回りの角度で整列していることがわかった。

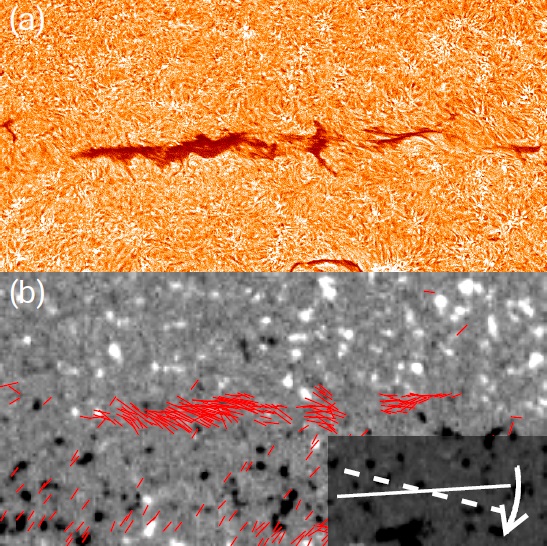

2014年11月23日に観測された北半球のフィラメント。(a)はHα線での画像、(b)は磁場の方向を赤い線で示した画像(背景は光球磁場)。(右下隅)フィラメントの軸方向を実線、磁場の平均的な方向を点線で示しており、磁場がフィラメント軸から時計回りにずれていることがわかる(提供:国立天文台、以下同)

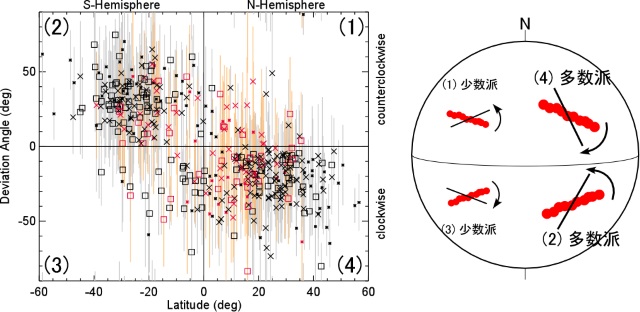

またそれぞれのフィラメントについて、太陽面上の緯度と、平均的な磁場方向のフィラメントの軸からの傾きを比較したところ、磁場がフィラメントの軸から、北半球では時計回りに、南半球では反時計回りに、つまりいずれも西側が赤道へ向かうように回転していることが示された。

(左)今回調べられた438個のフィラメントの出現緯度と平均的な磁場方向のフィラメント軸からのずれ角の比較(シンボルの色や形はそれぞれのフィラメントの特性を示すもので、詳細は省略されている)、(右)左の図の各象限でのフィラメント(赤)における磁場(黒実線)の傾きを模式的に示したもの

今回の研究により、フィラメントの磁場構造はそれぞれ勝手に生成されているわけではなく太陽内部の大きな構造の磁場を反映していて、おおむね半球によって決まる構造を持っていることが明らかになった。フィラメント磁場の観測が、ダイナモで生成された太陽内部の磁場から表面磁場への発展や、フィラメントの生成・噴出を解明するための重要な情報をもたらしてくれることを示す成果である。

〈参照〉

- 国立天文台 三鷹太陽地上観測:ダークフィラメントの磁場は半球ごとに決まった方向を向いている

- The Astrophysical Journal:Statistical Study of the mangenic field orentation in solar filaments 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/24 2026年1月1日 初日の出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/02/13 原始惑星系円盤の3次元磁場構造の見積もりに初めて成功

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/03 天の川銀河中心のブラックホールの縁に渦巻く磁場構造を発見

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2024/01/19 天の川銀河の折り重なる磁場を初めて測定

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/06/12 プラズマの放射冷却で探るM87ジェットの磁場強度

- 2023/05/26 木星大気の長期変動は「ねじれ振動」に起因する可能性

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/05/08 恒星を飛び出す超高速プロミネンス

- 2023/01/30 磁場が支えていた大質量星への物質供給

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)