星の死のあとに再び誕生する惑星

【2017年7月12日 RAS】

25年前に初めて発見された系外惑星は、太陽のような普通の恒星の周りではなく中性子星の周りを回るものだった。中性子星とは太陽の何倍も質量の大きな星が起こす大爆発(超新星爆発)のあとに残る、小さく超高密度の天体だ。 中性子星の周りを回る惑星は驚くほど珍しい存在だ。超新星爆発によってもともと星の周りに存在していた惑星は破壊されるはずで、爆発後に残った中性子星は新たな惑星形成のために必要な物質を獲得する必要があるからである。

英・カーディフ大学のJane Greavesさんとイギリス天文学技術センターのWayne Hollandさんは、中性子星が物質を獲得する方法を見つけ出したと考えている。「研究のターゲットにしたのは、ふたご座の方向800光年の距離に位置する『ゲミンガ・パルサー(Geminga pulsar、ジェミンガ)』です。この中性子星の周りには1997年に1つの惑星の存在が提唱されましたが、その後に否定されています」(Greavesさん)。

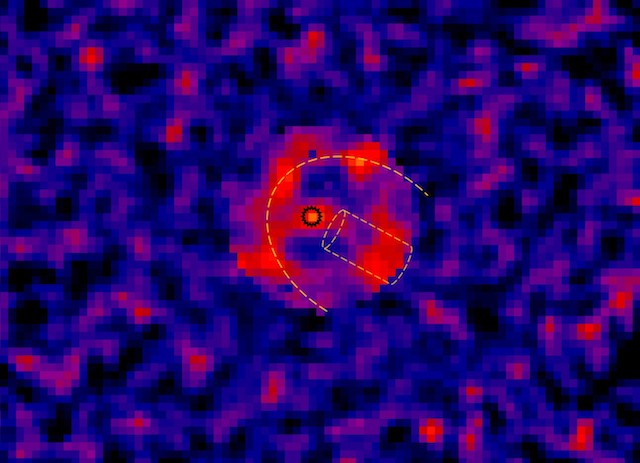

Greavesさんたちが米・ハワイのサブミリ波観測装置ジェームズ・クラーク・マックスウェル電波望遠鏡(JCMT)を使ってゲミンガを観測したところ、パルサーの周囲にアーク(弧状構造)がとらえられた。「このアークは衝撃波面でしょう。ゲミンガが超音速で天の川銀河内を移動することで発生した衝撃波に物質が巻き込まれ、一部の固体粒子がパルサーに向かって流れていくと考えています」(Greavesさん)。

左上へと移動するゲミンガ(黒丸内)。点線は衝撃波面と、ゲミンガが通った跡。0.45mmの赤外線波長で観測した擬似カラー画像(提供:Jane Greaves / JCMT / EAO)

計算から、ゲミンガに捕まった恒星間粒子の質量は地球の数倍以上になることが示された。つまり、惑星を形成するにはじゅうぶんな量ということになる。「取得した画像は非常にぼんやりしているので、より詳細な情報を取得するためアルマ望遠鏡による観測を計画しています。パルサーの周りを回る粒子が見えることを大いに期待しています」(Greavesさん)。

観測でゲミンガの物質獲得モデルが正しいと確認できれば、さらに他の似たようなパルサーを調べ、こうした風変わりな環境で起こる惑星形成に関する考え方の検証が進められる。その結果次第では、惑星の誕生はありふれた現象だとする見解がさらに補強されることになるだろう。

〈参照〉

- RAS News&Press:Re-Making Planets after Star-Death

- MNRAS:The Geminga pulsar wind nebula in the mid-infrared and submillimetre 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/11/10 中性子星が飲み込むガスと回転スピードの間に見つかった未知の関係性

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/07/03 中性子星表面の核融合による特大爆発「スーパーバースト」

- 2025/06/03 超小型衛星「ニンジャサット」、史上6例目の珍しい中性子星を観測

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)