アルマ望遠鏡、太陽観測を開始

【2017年1月19日 アルマ望遠鏡】

アルマ望遠鏡は、星や惑星の材料となる非常に低温(摂氏マイナス260度程度)のガスや塵が放つ電波をとらえることを得意としているが、高温の太陽が放つ電波も観測することができる。しかし、太陽から放たれる電波はそれ以外の天体からの電波に比べて圧倒的に強いため、電波の強度や電波放射領域の形状を精密に測定するには、太陽観測のためだけの特別な仕組みや観測手法を開発する必要があった。

2014年から2016年にかけて、アルマ望遠鏡は太陽を観測する試験を繰り返し実施してきた。今回公開されたのは、2015年12月18日の試験観測で得られた画像だ。

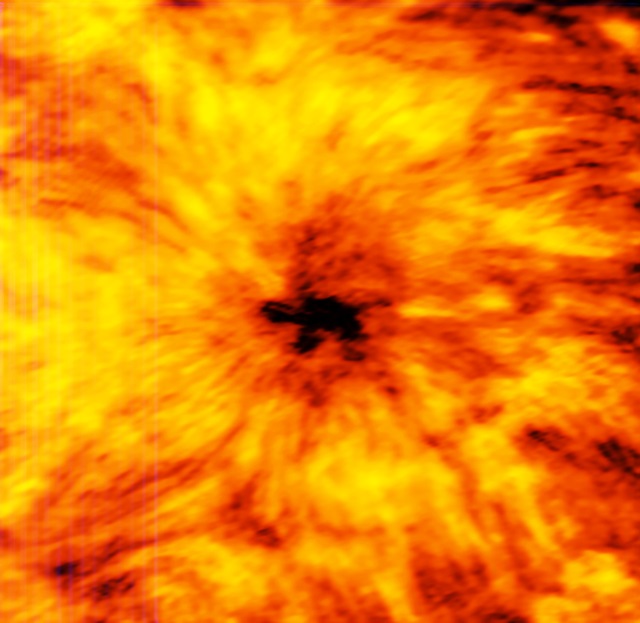

波長1.25mmの電波でアルマ望遠鏡が撮影した太陽黒点(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)、以下同)

太陽黒点は太陽内部で作られた磁力線が束になって太陽表面に現れた部分の断面で、磁場の影響で周囲よりも温度が低くなるため暗く見える。アルマ望遠鏡の観測では、太陽表面のすぐ上にある「彩層」と呼ばれる領域から放たれる電波がとらえられ、黒点周囲の彩層の温度分布を高解像度で調べることができる。彩層が太陽表面より高温になる加熱メカニズムを明らかにすることもアルマ望遠鏡の大きな目標だ。

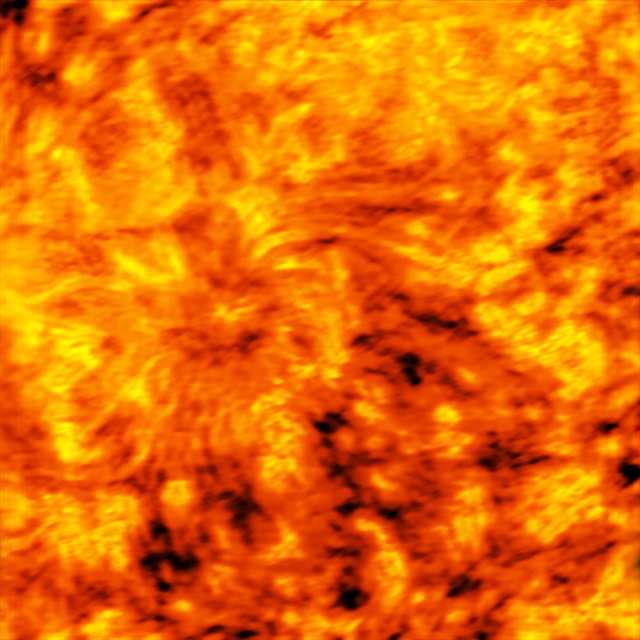

また、同じ電波でも波長を変えると見える深さが異なり、波長が長いほど彩層の深い部分を見ることができる、画像1枚目と画像2枚目では2枚目のほうがより深く、太陽表面に近い場所を見ていることになる。

波長3mmの電波でアルマ望遠鏡が撮影した太陽黒点

「太陽は、私たちに最も近い恒星ですが、いまだ謎の多い天体です。これまで電波からガンマ線まで様々な波長で観測されてきましたが、高分解能のミリ波・サブミリ波観測は太陽物理学にとって未知の世界です。アルマ望遠鏡の太陽観測データから今まで見えなかった現象が発見され、太陽に対する理解が大幅に進むことが期待されています」(国立天文台チリ観測所 下条圭美さん)。

関連記事

- 2026/01/19 探査機の宇宙線センサーを利用して太陽プラズマの変動をとらえた

- 2025/12/24 2026年1月1日 初日の出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)