複数の惑星を持つ星に不思議な形の塵円盤

【2016年5月23日 アルマ望遠鏡】

ぺガスス座の方向129光年彼方の6等星HR 8799は太陽の約1.5倍の質量を持つ若い星で、これまでに複数の惑星が直接撮像されている唯一の星だ。星の周囲には、太陽系におけるカイパーベルトに相当する塵の円盤が広がっている。円盤の半径は150~420au(1auは約1.5億km、太陽から海王星までが約30au)で、この星の周りで続いているたくさんの彗星の衝突によってまき散らされた塵から作られている(参照:アストロアーツニュース「直接観測された系外惑星、予想外に大量のちりに包まれた世界?」)。

アルマ望遠鏡でこの円盤を高解像度撮影したところ、円盤の形状、とくに内側の縁の位置が、現在知られている惑星による影響ではまったく説明がつかないものであることが示された。

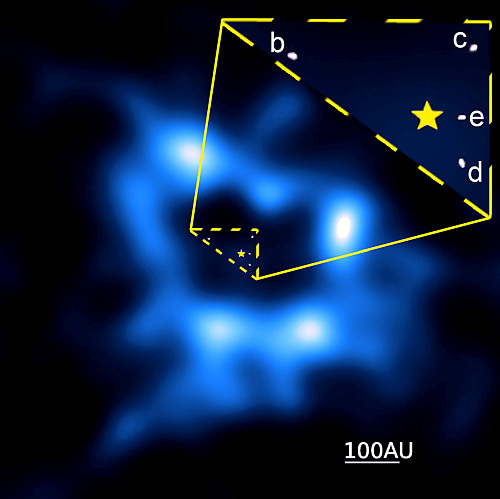

アルマ望遠鏡がとらえたHR 8799の周囲の塵の円盤。右下の100AUは太陽と地球の距離(天文単位)の100倍を表す。囲み枠内はヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡VLTが撮影したもので、右上がその拡大図となる。★が中心星のHR 8799で、b, c, d, eはすでに観測されている惑星(提供:Booth et al., ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); A. Zurlo, et al.)

「今回の観測に基づいて惑星と円盤の関係性を調べることで、私たちが観測していた惑星の軌道が過去には異なっていたか、あるいは小さくて見えないけれど少なくとももう1つ惑星が隠れていることがわかりました」(チリ・カトリカ大学 Mark Boothさん)。

アルマ望遠鏡は円盤に含まれる数mmの塵の粒子からの放射をとらえることができる。アルマ望遠鏡の観測域よりも波長の短い赤外線望遠鏡によるこれまでの観測では、この円盤内縁部の問題は発見されていなかったが、その理由が解像度が及ばなかったためなのか、あるいは観測する波長によって見える塵粒子の大きさが違い、そのために分布が異なって見えるためなのかは、よくわかっていない。

「今回、初めて複数の惑星を持つ星を周回する塵をとらえることができました。私たちの太陽系と比較することで、形成や仕組みの解明に近づいたことを意味します」(米・国立電波天文台 Antonio Halesさん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: 複数の惑星をもつ星の塵円盤から探る、惑星系の謎

- Monthly Notice Letters of the Royal Astronomical Society: Resolving the planetesimal belt of HR 8799 with ALMA 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

- 星ナビ.com こだわり天文書評:

〈関連ニュース〉

- 2013/03/19 - ガス惑星の大気から探る、「太陽系の拡大版」ができるまで

- 2011/10/11 - 10年以上前の画像から再発見された系外惑星

- 2010/09/02 - 直接観測された系外惑星、予想外に大量のちりに包まれた世界?

- 2010/04/22 - 小口径の望遠鏡で地上から系外惑星の撮像に成功!

- 2009/05/25 - すばる望遠鏡、系外惑星の撮影に成功!

- 2008/11/18 - 1つの恒星のまわりに、3つの惑星の姿

関連記事

- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)