アルマ望遠鏡が詳細に見せてくれた惑星形成現場

【2016年1月20日 アルマ望遠鏡】

太陽以外の恒星の周りを回る太陽系外惑星はすでに2000個以上も見つかっている。こうした系外惑星がどのような環境下でどのように形成されるのかを調べるため、惑星の形成現場である、若い星の周りで回転しているガスと塵の円盤の観測や研究が行われている。

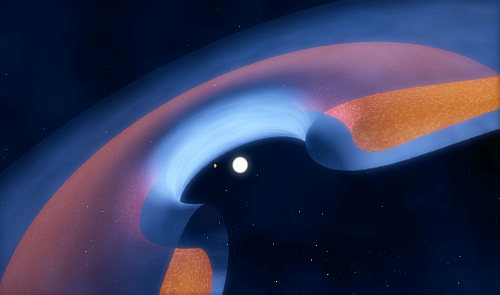

星を取り巻くガスと塵の円盤にはいくつか種類があるが、その中に「遷移円盤(transitional disk)」と呼ばれる特殊な円盤がある。遷移円盤では、中心星のすぐ近く、つまり円盤の中央部に驚くほど塵がない領域がある。

隙間の成因には主に2つの説が提唱されてきた。中心星からの強い恒星風や強力な放射によって星を取り巻くガスや塵が吹き飛ばされたか破壊されてしまったという説(光蒸発説)と、成長中の重い原始惑星が星の近くを公転することで軌道上の物質をきれいに払ったという説(原始惑星説)だ。

若い星の周りの遷移円盤の想像図。(茶色)円盤中の塵の分布、(青色)ガスの分布(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/M. Kornmesser)

オランダ・ライデン天文台のNienke van der Marelさんたちの研究チームは、アルマ望遠鏡を使った観測で、4つの遷移円盤について今までになく精密なガスと塵の分布図を描くことに成功した。一般に円盤は小さく、遠くにあるため観測が難しいが、アルマ望遠鏡の高い性能のおかげで詳しい分布がとらえられた。

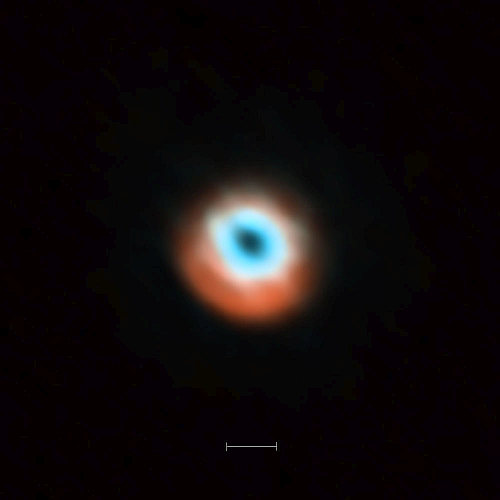

観測対象の一つ、おおかみ座の方向にあるHD 135344Bの周りの遷移円盤。ガス成分を青色に着色、塵成分をオレンジ色に着色。画像下のスケールは海王星の軌道直径(60天文単位)を表す(提供:ALMA (ESO/NAOJ/NRAO))

分布図からは、隙間に見えていた部分に大量のガスがあることが示された。さらに、ガスの円盤にも隙間が見つかり、研究者を驚かせた。ガスの円盤の隙間は塵の隙間と比べると3分の1の大きさだ。この分布は、円盤内でできたばかりの重い惑星が公転する中でガスを払っていき、一方で塵の粒子はその外側にとどまっていたというシナリオで隙間ができたという説を支持するものである。

「塵の隙間にあるガスの存在については、以前の観測でヒントを得ていたのですが、アルマが他の望遠鏡と比較できないほど素晴らしい詳細な円盤全体の物質の画像を見せてくれるまでは、光蒸発による説を否定することはできませんでした。はっきりした隙間は木星の数倍の重さの惑星の存在を明示しており、その惑星が円盤を払うことで空洞ができているのです」(van der Marelさん)。

今後はより多くの遷移円盤を観測し、それらが同じ原始惑星説を支持するかどうかを確かめる必要がある。「アルマによって、円盤の中のどこで、いつ巨大惑星が誕生するのかを見つけ、その結果を惑星形成モデルと比較することができます」(オランダ・ライデン大学、独・マックスプランク天体物理研究所 Ewine van Dishoeckさん)。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡: アルマ望遠鏡が解き明かす惑星形成の現場

- Astronomy & Astrophysics: Resolved gas cavities in transitional disks inferred from CO isotopologs with ALMA 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡: http://alma.mtk.nao.ac.jp/

- 星ナビ.com: http://www.hoshinavi.com/

- 2015年5月号 「標高5000メートルに開かれたALMAの目」

- こだわり天文書評:

- 「ALMA電波望遠鏡」

- 惑星形成の物理 太陽系と系外惑星系の形成論入門

〈関連ニュース〉

- 2015/11/20 - 世界初、形成途中の惑星を直接撮像

- 2015/06/18 - すばる、原始惑星系円盤に2つ目のリングギャップ構造を発見

- 2014/11/07 - 視力2000!アルマが見た惑星誕生の現場

- 2014/04/03 - 若い星の周りに広がる、消えかけの遷移段階円盤

- 2014/01/20 - 主星からはるか遠くで誕生しつつある惑星

- 2013/06/17 - 円盤の中で生まれつつある惑星、従来の理論と不一致

- 2013/02/13 - すばるがとらえた、惑星の存在を示す塵の「腕」

- 2012/11/28 - 偏光観測でとらえた惑星形成のはじまり

- 2012/05/07 - 石英質の塵粒が輝く恒星を発見 惑星形成の途上の可能性

- 2012/03/21 - 470光年かなたで生まれつつある惑星の兆候

- 2011/02/28 - 惑星形成の現場? 円盤中の空隙に小さな天体を発見

- 2011/02/18 - 若い星の円盤に惑星誕生の証拠 世界初の鮮明撮像

関連記事

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

- 2023/07/14 公式ブログ:ペガスス座51番星系で新星座を考える

- 2023/05/25 火山活動の可能性がある地球サイズの系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)