巨大楕円銀河に見られる星形成の自己制御サイクル

【2015年8月11日 HubbleSite】

一般的に楕円銀河では、新しい星の形成があまり活発ではない。星の材料となるガスが大量にあったとしてもだ。ハッブル宇宙望遠鏡(HST)をはじめとする天文衛星や地上の望遠鏡を用いた観測とシミュレーションの結果から、楕円銀河の中心のブラックホールとそこから噴出するジェットが星形成をコントロールしている様子が見えてきた。

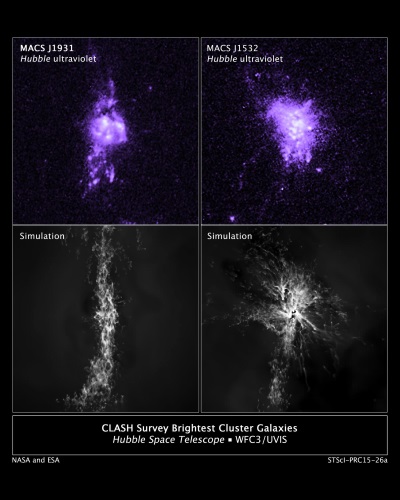

米・ミシガン大学のMegan Donahueさんらの研究チームは遠方の楕円銀河を観測し、一部の銀河で星形成が起こっている様子をとらえた。また米・エール大学のGrant Tremblayさんらの研究チームは、中心で星が誕生している近傍の楕円銀河を観測した。いずれの場合も、星形成はフィラメント状や塊状の分布が見られた。

楕円銀河の中心のブラックホールから噴出するジェットに沿って新しく生まれた星が分布していることから、これらの間には関連があるとみられている。

さらに、ブラックホールとジェット、新しく誕生した星は、全体で一つの「自己制御」サイクルを作り上げているようだ。

ジェットの活動によって銀河の外の方へ運ばれたガスは冷やされて星を作るが、その一方で銀河中心部に留まっているガスはブラックホールによって暖められる。このとき、外に運ばれたガスが冷えすぎると、冷えたガスは星を生成しながら銀河中心に再び落ち込むので、ブラックホールのジェットの材料となる物質が増える。

このためにジェットがより強力になってガスの温度が上がる。ジェットが強くなりすぎるとブラックホールに落ち込んでジェットを生み出すガスが減るために結局ジェットは弱まる。こうしたサイクルのバランスによって、楕円銀河で爆発的な星形成は起こらないということのようだ。

(上段)HSTが遠紫外線で観測した楕円銀河「MAC J1931」と「MAC J1532」中心のガスの密度、(下段)コンピュータシミュレーションの結果(提供:NASA/ESA/M. Donahue/Y. Li)

〈参照〉

- HubbleSite: NASA's Hubble Finds Evidence of Galaxy Star Birth Regulated by Black-Hole Fountain

- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Far-ultraviolet morphology of star-forming filaments in cool core brightest cluster galaxies 論文

- The Astrophysical Journal: Ultraviolet Morphology and Unobscured UV Star Formation Rates of CLASH Brightest Cluster Galaxies 論文

〈関連リンク〉

- HubbleSite: http://hubblesite.org/

- 星ナビ.com こだわり天文書評:

〈関連ニュース〉

- 2015/07/01 - 数十億年かけて渦巻銀河を飲み込んだ巨大楕円銀河M87

- 2015/02/12 - ティーカップの中のブラックホール嵐

- 2014/06/04 - 材料はあるのに星が生まれない楕円銀河

- 2013/03/26 - 初期宇宙の楕円銀河はなぜ小さいのか

- 2013/05/23 - 110億年前の宇宙に、大銀河同士の合体で星が大量に生まれる現場

- 2012/09/03 - すばる望遠鏡、現在の楕円銀河が爆発的に生まれ急成長する大集団

- 2012/01/31 - 爆発的星形成が止まった銀河からできた大質量銀河

関連記事

- 2026/01/16 初期宇宙の怪物銀河は多様なしくみで爆発的に星を生む

- 2025/10/21 M84銀河中心から噴き出すジェットは早い段階で細さを失う

- 2025/09/26 宇宙最遠方の「死にゆく巨大銀河」で輝く大質量ブラックホール

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/08 恒星ジェットが作るバブルの衝撃波にゆがめられた原始惑星系円盤

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/19 M87に2つめの超大質量ブラックホールは存在するか

- 2025/05/28 棒状構造による爆発的星形成を見せる太古のモンスター銀河

- 2025/04/16 ブラックホールからのジェット噴出の条件を解明

- 2024/12/24 原始銀河団でブラックホール活動により一斉に活動を停止した銀河

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/06/03 天の川銀河内初、高速ジェットと分子雲の直接相互作用が明らかに

- 2024/02/08 初期宇宙のクエーサーから強烈に噴き出す分子ガス

- 2024/01/16 最遠の渦巻銀河の円盤に伝わる震動を検出

- 2024/01/09 最遠方銀河で理論予測を超える活発な星の誕生

- 2023/12/01 ガンマ線と可視光線偏光の同時観測で迫る光速ジェット

- 2023/10/02 ジェットの周期的歳差運動が裏付けた、銀河中心ブラックホールの自転

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)