132億年前の銀河で「超高温の星工場」を発見

【2025年11月21日 アルマ望遠鏡】

エリダヌス座の方向にある銀河「MACS0416_Y1」(以下Y1)は、赤方偏移の値がz=8.3で、約132億年前の初期宇宙に存在する。これまでの観測で、Y1からは星間塵が放つ電磁波が検出されていて、星間塵を大量に含む最古の銀河の一つとして注目されている(参照:「132億年前の銀河に存在した大量の塵」)。

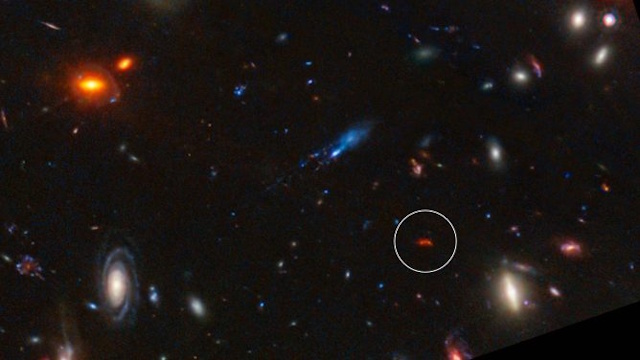

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が撮影した、MACS0416_Y1(円内)とその周辺(提供:NASA, ESA, CSA, STScI, J. Diego (Instituto de Fisica de Cantabria, Spain), J. D’Silva (U. Western Australia), A. Koekemoer (STScI), J. Summers & R. Windhorst (ASU), and H. Yan (U. Missouri))

ビッグバンからわずか数億年という時代の若い銀河に、すでに「多すぎる」ほどの星間塵が蓄積されていることから、Y1には何か特殊な、高温に加熱された星形成の環境があると考えられている。巨大なガス雲の中で恒星が誕生すると、若い大質量星の光で暖められたガスや塵が星雲となって輝く。加熱された塵の粒子は赤外線など、可視光線より波長の長い電磁波を特に強く出すため、こうした銀河は「超高光度赤外線銀河(ultra luminous infrared galaxy: ULIRG)」と呼ばれている。

スウェーデン・チャルマース工科大学のTom Bakxさんが率いる国際研究チームは、従来の電波望遠鏡よりも波長の短い電波を高い感度でとらえられるアルマ望遠鏡を使い、Y1の星間塵の温度を測定した。

観測の結果、Y1が波長0.44mmのサブミリ波で明るく輝いていることが明らかになった。電波の強さの解析から、Y1に含まれる星間塵の温度は約90K(約-180℃)であることがわかった。これは他の銀河に含まれる塵に比べて非常に高温で、この銀河がきわめて活発な「星の工場」になっていることを示唆している。

私たちの天の川銀河で新たに星が誕生する頻度は年間に太陽約1個分だが、Y1では年間に太陽180個分もの質量の星が生み出されている。こうした激しい星形成はずっと続く現象ではなく、一時的に「超高温の星工場」のような状態になっていると考えられる。今回得られた結果は、初期宇宙で銀河が急速に成長するしくみを理解する上で重要な例になると言える。

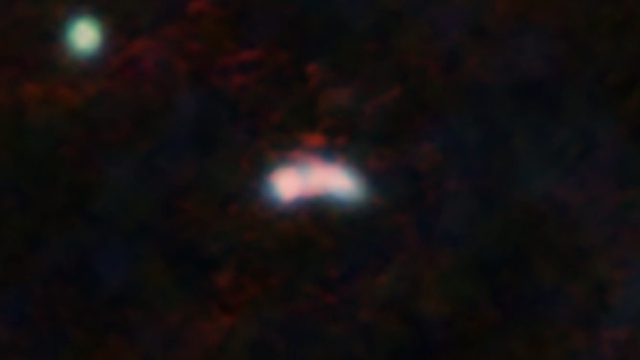

MACS0416_Y1。JWSTの近赤外線カメラNIRCamで撮影した画像(青・緑)とアルマ望遠鏡のサブミリ波画像(赤)を合成(提供:NASA, ESA, CSA (JWST), T. Bakx/ALMA (ESO/NRAO/NAOJ))

今回のY1の観測データは、初期宇宙の銀河の塵について、これまで謎とされていた問題に答を与えるかもしれない。一般に、星間塵は主に年老いた恒星の周囲で作られるのだが、Y1のような初期宇宙の若い銀河では、老齢の星がまだあまり存在していないはずなのに、星間塵が「多すぎる」ように見える点がこれまで疑問だった。

今回の観測で、Y1のように高温の星間塵が少量ある場合でも、多量の冷たい塵に匹敵する明るさで輝くことがわかった。これまでの観測では、波長が1mmを超える電波を使っていたために両者を区別できておらず、星間塵の量を過大評価していたのかもしれない。

今後、アルマ望遠鏡で短波長の電波を使い、さらに多くの銀河の星間塵の温度を測定すれば、Y1のような「超高温の星工場」が初期宇宙で一般的だったかどうかを明らかにできるだろう。さらに、アルマ望遠鏡の高い分解能を活かして銀河内部の星や星間塵の分布を調べることで、宇宙の初期に銀河がどう成長したか、物質の組成や量がどのように変化したかを解明できると期待される。

〈参照〉

- アルマ望遠鏡:初期宇宙で見つかった「超高温の星工場」~高温の星間塵が示す初期銀河の急速な成長~

- 早稲田大学:132億年前の銀河に超高温の星間塵 ~天の川の5倍の熱さ 猛烈な星形成で加熱~

- Chalmers University of Technology:Astronomers discover a superheated star factory in the early universe

-

MNRAS:A warm ultraluminous infrared galaxy just 600 million years after the big bang 論文

〈関連リンク〉

- アルマ望遠鏡

関連記事

- 2026/01/16 初期宇宙の怪物銀河は多様なしくみで爆発的に星を生む

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/07/08 銀河は星を育てるガスを外から受け取っていた

- 2025/06/30 惑星はいつできる?解像度の限界を超える新技術で推定

- 2025/03/06 謎の天体で作られる銀河の雪

- 2024/12/10 楕円銀河の構造が作られる現場をサブミリ波でとらえた

- 2024/10/09 ガス円盤のうねりが示す“原始惑星の時短レシピ”

- 2023/11/22 アルマ望遠鏡が5ミリ秒角の最高解像度を達成

- 2023/11/09 銀河中心のガスは巨大ブラックホールにほぼ飲み込まれない

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/08/21 生命誕生などに迫る窓、アルマ望遠鏡の新受信機が試験に成功

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/20 132億年前の銀河の暗黒星雲と巨大空洞

- 2022/11/01 電波望遠鏡の部品を3Dプリンターで作成

- 2022/08/10 アルマ望遠鏡、ガンマ線バーストの残光をミリ波で初観測

- 2022/02/28 超高光度赤外線銀河の爆発的星形成は高密度なガスによるものか

- 2021/11/19 124億年前の星形成銀河でフッ素を検出

- 2021/09/30 アルマ望遠鏡が初期観測から10年

- 2021/09/28 史上最古の「塵に埋もれた銀河」を131億年前の宇宙で発見

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)