新種の超新星残骸か、XRISMが明かしたW49Bの3次元構造

【2025年8月19日 JAXA宇宙科学研究所】

生命を構成する炭素や酸素、カルシウム、鉄などの元素は、主に恒星での核融合反応で作られ、超新星爆発で宇宙空間にまき散らされる。爆発の衝撃波は周りのガスを圧縮して、次の世代の星を生み出す働きもする。超新星爆発は宇宙の化学進化を司り、生命の材料も生み出す重要な天体現象だ。

超新星爆発で放出された物質は「超新星残骸」となり、1万年以上にわたってX線を放射するので、X線観測によって元素の種類や運動を知ることができる。

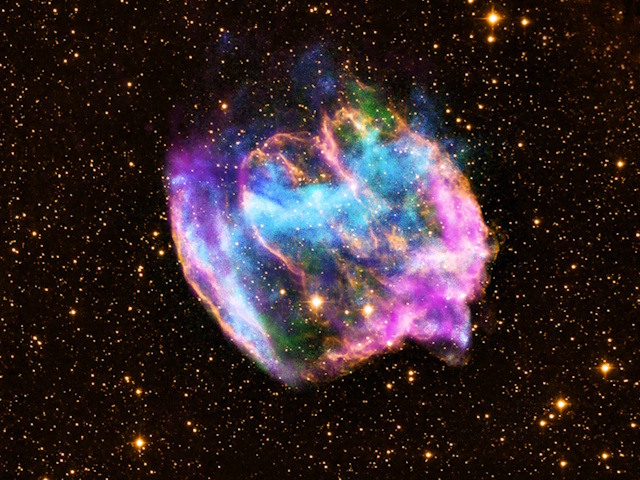

わし座の方向約3万光年の距離にある「W49B」は約5000年前に爆発したと推定される超新星残骸で、一般的な球形の超新星残骸とは違い、鉄などの重元素が中心部に棒状に集まっている。この棒状の形が爆発に由来するのか、それとも爆発後に残骸が宇宙空間に広がる過程で形づくられたのかは、長らく不明だった。

超新星残骸W49B。チャンドラX線天文台が撮影したX線画像(青・緑)、VLAが観測した電波画像(ピンク)、パロマー天文台で撮影された赤外線画像(黄色)を合成した擬似カラー画像(提供:X-ray: NASA/CXC/MIT/L.Lopez et al; Infrared: Palomar; Radio: NSF/NRAO/VLA)

2024年4月下旬から5月上旬、日本のX線分光撮像衛星「XRISM」の初期性能検証観測の期間に、このW49BがXRISMの軟X線分光装置「Resolve」で観測され、W49Bを作った超新星爆発で放出された重元素の種類と量、運動速度がきわめて正確に測定された。

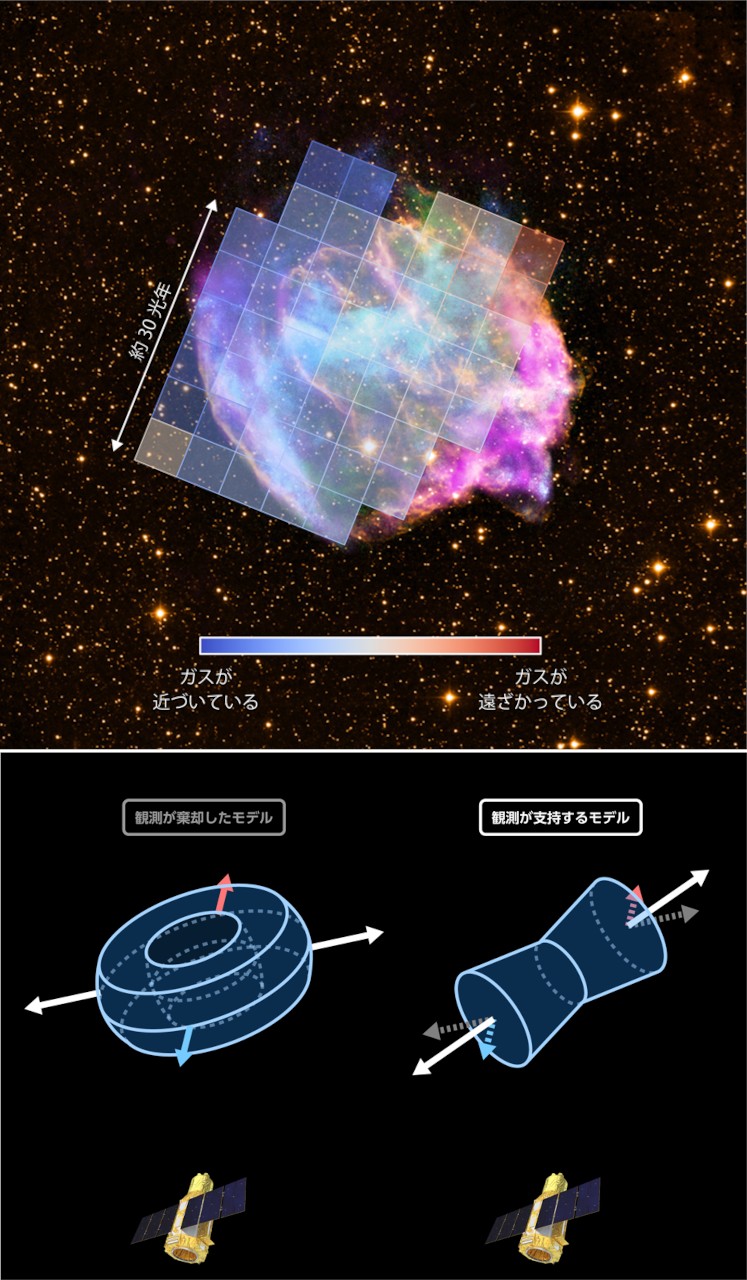

解析の結果、鉄が発する特性X線のスペクトルから、鉄が±300km/sの速度で運動していることが確認され、残骸の東側では重元素が地球に近づき、西側では遠ざかる向きに動いていることがわかった。これは、残骸の中心から物質が東西に双極状に吹き出したことを示している。W49Bの構造についてはこれまで、円盤状の残骸を横から見ているという説もあったが、今回の観測結果から円盤モデルは棄却された。

![W49Bのスペクトルと3次元構造] W49Bのスペクトルと3次元構造](/article/assets/2025/08/49202_spectrum.png)

(上)XRISMの「Resolve」で得られたW49Bのスペクトル(青色の線)。6.7keV付近に鉄イオンが出すX線が見られる。「H-like」は電子を1個、「He-like」は電子を2個残して残り全てを失ったイオンの輝線を表す。数字はX線を放射する電子の軌道の違いを示している。灰色の線は過去に「すざく」で得られたスペクトル。(下)スペクトルのシフトからみちびかれる高温ガスの動きと、そこから推測されるガスの3次元構造。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA)

XRISMが発見した双極状の構造は、たとえばガンマ線バーストのような、ジェットの放出を伴う激しい爆発で作られたのかもしれない。一方で、W49Bの重元素の組成は、ガンマ線バーストの元素合成理論から予想されるものとは大きく異なっている。W49Bは新種の超新星爆発の残骸かもしれず、星の進化や超新星爆発の理論を見直す必要もありそうだ。

(上)W49Bの視線方向の高温ガスの動き。青は地球に近づき、赤は遠ざかっている。(下)左はこれまで考えられていたW49Bの構造。円盤またはドーナツ状のガスが広がる姿を横から見ていると推定されていた。右は今回の結果から示唆される構造。双極状に吹き出したガスを横から見ている。画像クリックで表示拡大(提供:JAXA, X-ray: NASA/CXC/MIT/L.Lopez et al.; Infrared: Palomar; Radio: NSF/NRAO/VLA)

W49Bの想像図。XRISM(X線)、VLA(電波)、パロマー天文台(赤外線)の観測結果を参考に作成(提供:JAXA)

〈参照〉

- JAXA宇宙科学研究所:X線分光撮像衛星(XRISM)が捉えた、超新星残骸W49Bの3次元構造と"両方向噴出"

- The Astrophysical Journal Letters:Kinematic Evidence for Bipolar Ejecta Flows in the Galactic Supernova Remnant W49B 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/24 ブラックホールと暗黒物質が引き起こす銀河団の「嵐」

- 2025/12/10 塩素やカリウムは活動的な大質量星の内部で作られた

- 2025/11/19 ブラックホール「はくちょう座X-1」のプラズマの形がわかった

- 2025/09/05 超新星残骸から「星の死に際の瞬間」の情報が得られた

- 2025/04/08 超新星残骸に刻まれた傷痕をXRISMが観測

- 2025/02/18 熱い銀河団の謎を解く?高温ガスの「風」をXRISMが発見

- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」

- 2024/09/24 「XRISM」の観測で超新星残骸、活動銀河核の新たな成果

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/03/15 初期宇宙の巨大ブラックホールは成長が止まりがち

- 2024/03/06 X線分光撮像衛星XRISMの初期科学観測データ公開

- 2024/01/11 日本のX線天文衛星「XRISM」がファーストライト

- 2023/09/15 巨大ブラックホールに繰り返し削られる星

- 2023/09/07 X線分光撮像衛星「XRISM」と小型月着陸実証機「SLIM」、打ち上げ成功

- 2023/06/29 X線天文画像を鮮明にする新手法

- 2022/12/07 不変どころか激動する宇宙:450周年のティコの超新星残骸

- 2022/10/21 X線偏光観測衛星「IXPE」が超新星残骸の謎に迫る

- 2022/03/07 中性子星合体が残したX線、爆発の衝撃波かブラックホールの誕生か

- 2021/12/10 X線偏光観測衛星「IXPE」、打ち上げ成功

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)