幼年期の星で海王星サイズの惑星を発見

【2020年6月29日 アストロバイオロジーセンター/NASA】

米・ジョージ・メイソン大学のPeter Plavchanさんを中心とする研究チームは、NASAの系外惑星探査衛星「TESS」とスピッツァー宇宙望遠鏡を使い、地球から31.9光年の距離にある恒星「けんびきょう座AU」の周りを回る惑星「けんびきょう座AU b」を発見した。

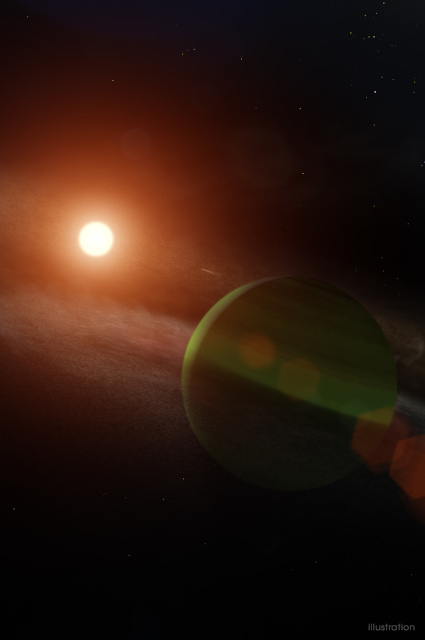

けんびきょう座AU(左)と今回見つかった惑星けんびきょう座AU b(右)の想像図。(提供:NASA's Goddard Space Flight Center/Chris Smith (USRA))

けんびきょう座AUは低温の赤色矮星(M型矮星)で、年齢は2000万~3000万歳と推定されている。約46億歳の太陽と比べれば幼児期の星と言える。この段階の星は「前主系列星」と呼ばれていて、星のエネルギーのほとんどはまだ核融合ではなく、星自体の重力収縮でまかなわれている。

研究者は10年以上にわたって、けんびきょう座AUを回る惑星を探してきた。この星は前主系列星としては太陽から2番目に近く、微惑星同士の衝突でできた岩石や氷の微粒子からなる円盤(残骸円盤)が星の周囲にまだ残っている。そのため、惑星がどのように生まれ、どうやって惑星大気を持つようになるか、惑星と主星がどのように相互作用するかを研究する上で、けんびきょう座AUは格好の実験室なのだ。

「けんびきょう座AUは年齢が若く、太陽系の近くにあるM型矮星で、大きな残骸円盤に囲まれています。こうした特徴を全て持つ恒星系は他に見つかっていません」(ジョージ・メーソン大学 Bryson Caleさん)。

けんびきょう座AU bは主星の周りを8.46日周期で公転していて、その大きさは海王星より8%ほど大きい。質量は地球の58倍(木星の0.18倍)以下と見積もられている。

主星のけんびきょう座AUは「がか座β運動星団」と呼ばれる恒星の集団の一員だ。この集団の星々はかつて同じ星間ガス雲から同時期に誕生したと考えられている。集団の代表メンバーである「がか座β」はけんびきょう座AUより大きく温度が高いA型星だが、やはり残骸円盤を持っていて、惑星も2個(がか座β b、同 c)存在する。

けんびきょう座AUとがか座βは同じ年齢のはずだが、それぞれの惑星の性質はかなり違っている。けんびきょう座AU bは主星のすぐそばを回り、その質量は海王星に近い。一方、がか座β bとcはけんびきょう座AU bより50倍以上重く、公転周期はそれぞれ21年、3.3年と長い。

「けんびきょう座AU bは主星から遠く離れた場所で作られ、現在の軌道まで移動してきたと考えています。惑星がガス円盤や他の惑星と相互作用することでこうした現象が起こります。一方、がか座β bの軌道はそれほど移動していないようです。年齢がほぼ同じなのに両者でこのように違いがあることから、惑星の形成や移動について多くの手がかりが得られることでしょう」(米・メリーランド大学 Thomas Barclayさん)

けんびきょう座AUのような恒星で惑星を検出するのはとりわけ難しい。このタイプの星は強い磁場を持ち、表面に多くの黒点があって強力なフレアがしばしば発生する。こうした黒点やフレアによって星の明るさがたえず変わるので、星の手前を惑星が通過する「トランジット」現象を減光から見つけ出すことが難しいのだ。研究チームでは詳細な解析を行い、黒点やフレアの影響を観測データから取り除いて惑星による減光だけを抽出した。

惑星の公転周期を求める際にもハードルがあった。観測された3回のトランジットのうち、2回目の減光はTESSがデータを地球にダウンロードするために観測を中断する時期に起こった。この空白を埋めるため、研究チームではスピッツァーを利用してさらに2回のトランジットをとらえ、公転周期を確定した。

また、米・ハワイのW.M.ケック天文台とNASAのIRTF、チリのヨーロッパ南天天文台といった地上望遠鏡によって、惑星の公転で主星が振り回されるわずかな運動を検出する「視線速度法」を使い、惑星の質量も求まった。

「TESSのデータには今回の惑星とは別のトランジット現象の候補も見つかっています。今年後半に、けんびきょう座AUをもう一度TESSの延長ミッションで観測できるでしょう。現在も視線速度法でこの恒星の運動を観測し続けています。続報をお待ちください」(Plavchanさん)

研究成果の解説動画(提供:NASA's Goddard Space Flight Center)

〈参照〉

- アストロバイオロジーセンター:若い恒星「けんびきょう座AU星」をめぐる惑星を発見

- NASA:NASA's TESS, Spitzer Missions Discover a World Orbiting a Unique Young Star

- Nature:A planet within the debris disk around the pre-main-sequence star AU Microscopii 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)