世界初、金星全領域の雲の動きを可視化

【2019年10月31日 地球電磁気・地球惑星圏学会】

金星は地球と似た大きさの地球型惑星だが、環境は地球と大きく異なっている。地表は高温高圧であり、二酸化炭素を主成分とする濃い大気の上空には厚い硫酸の雲が浮かんでいる。また、金星には自転の60倍も速い「スーパーローテーション」と呼ばれる高速風が吹いている。

スーパーローテーションを発生させ維持するメカニズムはまだ解明されていないが、熱潮汐波と呼ばれる、太陽光による大気加熱で昼側と夜側に異なる風のパターンを作る惑星スケールの波によって、大気が加速されスーパーローテーションを維持するという可能性が考えられている。しかし、これまでの金星観測では太陽光に照らされた雲を観測してきたため、夜側を含めた実際の熱潮汐波による大気の運動はわかっていなかった。

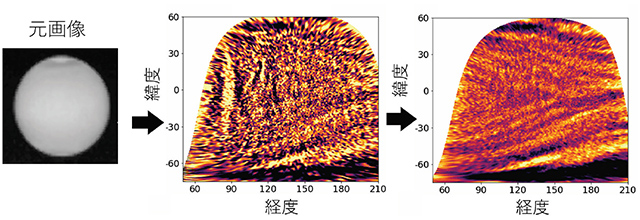

東京大学、立教大学などの研究チームは、金星探査機「あかつき」の中間赤外カメラLIRが得たデータを解析し、金星の夜側の雲頂(高度70km付近)における温度構造や雲の動きを調べた。この研究で取り入れられた新たな画像解析手法により、約0.1度というわずかな温度差の分布を可視化することに成功した。

「あかつき」のLIRによる観測画像を用いて温度分解能の高い画像を作るまでの処理過程。(左)LIRがとらえた金星。(中央)画像を展開し、細かい温度分布を強調する処理を行った画像。ノイズも同時に強調されているため、詳細な温度分布はとらえられていない。(右)本研究で開発された画像処理を施した画像。ノイズが低減され、高い温度分解能を実現したことでわずかな温度変動の分布が可視化されている(提供:プレスリリースより、以下同)

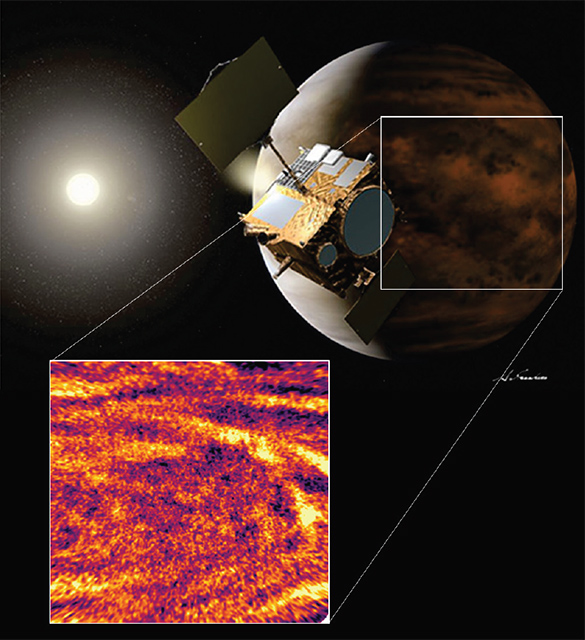

可視化された温度分布の画像には筋状や粒状の模様が見られ、雲の中で生じている未知の気象現象を現しているものと考えられる。これらの模様を追跡することで、雲が昼側では極向きに流れ、夜側では赤道向きに流れる傾向にあることがわかった。夜側の赤道向きに流れる傾向を観測によりとらえたのは今回の研究が世界初であり、理論的に予測される熱潮汐波の性質を裏付ける結果となっている。

今後、雲の動きをより精密に解析して風速を求め、熱潮汐波の空間構造を明らかにすることで、熱潮汐波のスーパーローテーションへの影響を見積もるなど、スーパーローテーションのメカニズムの解明へ近づくことが期待される。

(上)金星と「あかつき」の想像図(提供:JAXA)、(下)今回の研究で明らかになった雲頂表面の温度分布

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/10/10 2025年10月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/18 金星探査機「あかつき」の運用終了

- 2025/09/11 2025年9月20日 細い月と金星が接近

- 2025/09/11 2025年9月中旬 金星とレグルスが大接近

- 2025/08/25 2025年9月上旬 金星とプレセペ星団が大接近

- 2025/08/14 2025年8月21日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/08/04 2025年8月中旬 金星と木星が大接近

- 2025/07/14 2025年7月22日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/07/07 気象衛星「ひまわり」を宇宙望遠鏡として使い、金星大気を観測

- 2025/07/07 2025年7月中旬 金星とアルデバランが接近

- 2025/06/27 2025年7月上旬 金星と天王星が接近

- 2025/05/25 2025年6月1日 金星が西方最大離角

- 2025/05/16 2025年5月24日 細い月と金星が接近

- 2025/04/21 2025年4月下旬 金星と土星が接近

- 2025/04/18 2025年4月25日 細い月と土星が接近、金星が並ぶ

- 2025/03/25 【特集】明けの明星 金星(2025年)

- 2025/02/26 金星大気を解析する新手法、エネルギー変換のメカニズムと効率を解明

- 2025/02/20 2025年3月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/01/24 2025年2月2日 細い月と金星が並ぶ

- 2025/01/24 2025年2月上旬 金星と海王星が接近

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)