10月23日は明治改元から150年!「星ナビ」で学ぶ「天文学の明治維新」

【2018年10月22日 星ナビ編集部】

今から150年前の1868年10月23日(グレゴリオ暦)、当時の元号でいえば慶応四年の9月8日、「改元の詔書」が出されました。慶応四年は明治元年となりました。230年も続いた鎖国体制を解き、近代国家としてイギリス、フランス、米国などの欧米先進諸国と交流し、外交関係を結ぶことになった日本は、学術文化、特に科学技術の分野で大急ぎで欧米の先進国のレベルに追いつく必要に迫られます。

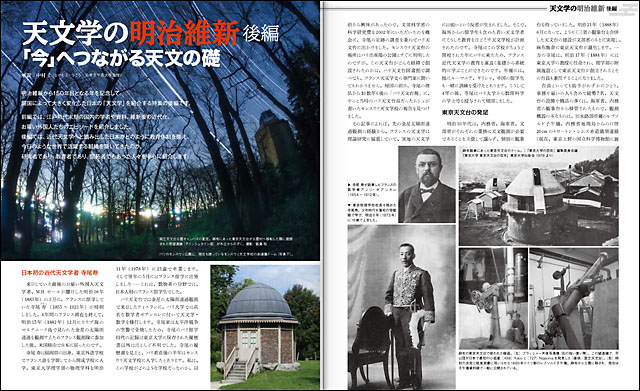

「星ナビ」10月号と11月号では、江戸時代における西洋天文学の導入から1960年代頃までの日本天文学の近代化について、「天文学の明治維新」と題して前後編の2回に分けて解説しています。前編では、高橋至時や間重富ら江戸時代末期の国内の学者や、彼らが学んでいた西欧の天文書、学問所の立ち上げから始まり、維新後に移ってからは、明治6年に行われた太陽暦の採用、明治時代の天文現象ハイライトから見る近代化と、学術分野の底上げをもたらしたお雇い外国人たちのエピソードを紹介しています。後編では、国立天文台の前身・東京天文台の設立や各地の学府における天文学分野の確立など、近代天文学へと踏み出した日本がどのように教育体制を整えてきたのか、研究者であり、教育者であり、開拓者でもあった人々を中心に解説しました。

今日、私たちが当たり前のように使っている暦や、世界で研究機関や天文学者たちが活躍している背景には、政治や指導者たちの思惑に絡むさまざまな逸話や、多くの先駆者たちが道を切り拓いてきた歴史が存在しているのです。

関連記事

- 2025/12/25 星ナビ2月号は「デジカメのピント合わせ」と「スーパーカミオカンデ&KAGRAに潜入」

- 2025/12/25 2026年「星空と暮らす365日」

- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏

- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」

- 2025/11/28 入賞作品発表!アストロアーツ/星ナビ協賛、ソニー「星空フォト&ムービーコンテスト2025」

- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展

- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント

- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」

- 2025/10/15 星ナビ通巻300号&創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画

- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」

- 2025/09/25 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト&ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る

- 2025/09/02 星ナビ10月号は「天文VTuber大集合!2025」と「リモート天文台活用」

- 2025/08/09 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト&ムービーコンテスト2025」応募スタート

- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」

- 2025/07/17 ばら星雲の画像処理を「ステライメージ10」で体験

- 2025/07/01 星ナビ8月号は「プラネタリーディフェンス」と特別付録「夏のおでかけダイアリー」

- 2025/06/20 星ナビ8月号、9月号の2号連続でプラネタリウム特集「星の都の物語」

- 2025/06/02 星ナビ7月号は「ウィリアムオプティクス CAT 91 WIFD」と「AIが描く宇宙」

- 2025/04/28 星ナビ6月号「星景リアルタイム」解説と作例動画を公開

- 2025/04/28 星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)