誕生したばかりの原始星に、惑星系のもとになる円盤構造を発見

【2018年9月7日 東京大学大学院理学系研究科・理学部】

新しく生まれた原始星の周りには、回転するガスが広がっている。外側のガス(エンベロープガス)はゆっくりと回転しながら内側へと落下していき、速く回転する原始星円盤を作りながら星へと降り積もっていく。

原始星円盤は将来惑星系が作られる現場であり、この領域を調べることで惑星系の形成や進化について理解を深めることができる。しかし、原始星円盤は直径が数十天文単位(数十億~100億km)程度と小さく、摂氏マイナス200度ほどと低温であり、さらに大量のガスに埋もれているため、可視光線や赤外線で観測することは困難だ。

原始星の周囲の構造を調べるため、東京大学の大小田結貴さんたちの研究チームはアルマ望遠鏡を用いて、おおかみ座の方向約500光年彼方にある、生まれてから1000年ほどと極めて若い原始星「IRAS 15398-3359」を電波観測した。高解像度を得られるアルマ望遠鏡により、約30天文単位(45億km)の解像度で原始星のガスの分布や運動の様子がとらえられた。

中心に広がる黒い影がおおかみ座分子雲。矢印付近が原始星「IRAS 15398-3359」の位置(提供:Gabriel Rodrigues Santos)

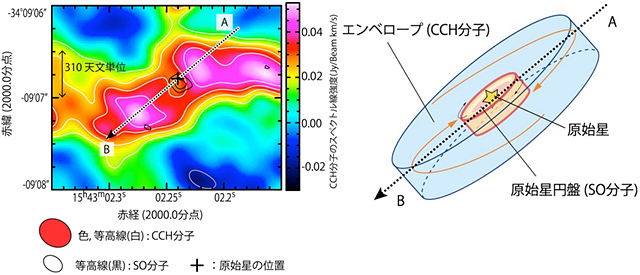

観測の結果、エンベロープガスに存在することが知られている炭素鎖分子の一種「CCH分子」の電波スペクトル線では伸びた構造が見られ、一酸化硫黄(SO)分子の電波スペクトル線では原始星に付随したコンパクトな成分がとらえられた。SO分子はエンベロープガスの最も内側や原始星円盤に主に存在しているので、コンパクトな成分は原始星円盤を写し出していると考えられる。

(左)原始星付近のスペクトル強度分布図。色と等高線がCCH分子のスペクトル線強度分布。黒の等高線がSO分子のスペクトル線強度分布。原始星は「+」の位置にある。CCH分子はエンベロープガス(点線の矢印の方向)に広がった分布を示し、SO分子は原始星付近に集中して存在することがわかる。(右)原始星とその周りのガスの模式図(提供:東京大学大学院理学系研究科・理学部リリースページより、以下同)

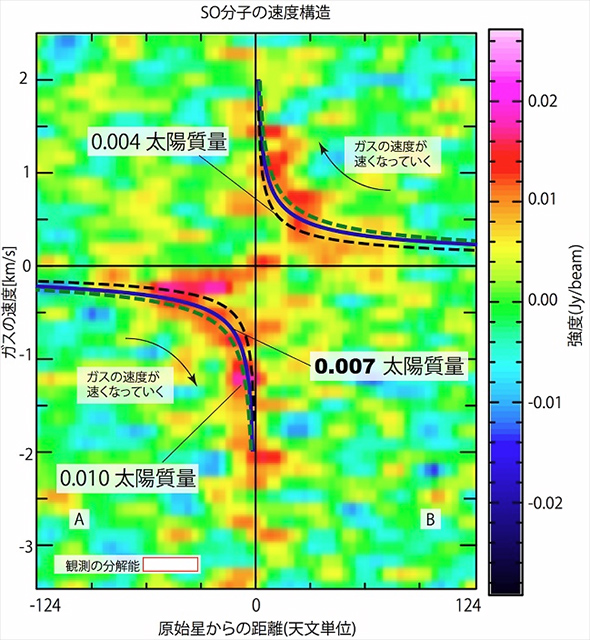

SO分子の電波スペクトル線に見られるドップラー効果を利用して原始星周囲のガスの運動を調べたところ、コンパクトなガス成分がほぼケプラー回転(原始星の重力と回転ガスの遠心力が釣り合った回転運動)をしていることがわかり、原始星の周りに原始星円盤が形成されていることが示された。

SO分子の速度。中心の原始星の位置に近づくにつれてガスの回転速度が増加していることがわかる。線は原始星の質量に応じたケプラー回転の理論線

原始星からの距離とガスの回転速度との関係から、原始星の質量は太陽質量の0.007倍と見積もられている。これまでに知られている原始星の最小質量は太陽質量の0.1倍程度で、IRAS 15398-3359はその15分の1ほどしかないことになる。これはIRAS 15398-3359が非常に若いことを意味している。従来、原始星円盤の形成は、原始星がある程度成長した後に起こると考えられてきたが、IRAS 15398-3359のような誕生したばかりの未成熟な原始星の周囲ですでに原始星円盤が形成されていることが、今回初めて明らかになった。惑星系の形成過程が原始星の誕生とともにすでに始まっていることを初めて示す、重要な成果である。

また、原始星円盤の質量は太陽質量の0.001~0.006倍で、原始星の質量と同程度であると見積もられた。このような状態では円盤構造が重力的に不安定になり、ガスの一部が原始星に向かって一挙に崩れ落ち降着する現象が起こり得る。実際にIRAS 15398-3359では激しい一時的降着が過去に起こった可能性が観測的に指摘されており、今回の観測によってこの現象が裏付けられた。

今後、この天体をさらに高い解像度で調べたり他の原始星を系統的に調べたりすることで、太陽系を含めた惑星系の形成過程の理解が大きく前進すると期待される。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:生まれたばかりの原始星に惑星系のもとになる円盤構造を発見

- アルマ望遠鏡:アルマ望遠鏡、惑星の「はじまりのはじまり」にせまる

- The Astrophysical Journal Letters:The Co-evolution of Disks and Stars in Embedded Stages: The Case of the Very-low-mass Protostar IRAS 15398-3359 論文

- The Astrophysical Journal:ALMA Observations of the Very Young Class 0 Protostellar System HH211-mms: A 30au Dusty Disk with a Disk Wind Traced by SO? 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2026/02/09 原始星で惑星の材料鉱物が結晶化する現場を初めて観測

- 2025/09/11 高密度星団形成領域における星形成活動の全貌

- 2025/08/28 若い大質量星を成長させる巨大ガス流の「へその緒」

- 2025/08/01 天の川銀河外縁部の原始星から噴出するアウトフロー・ジェット

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/02/20 原始星のスピンダウン機構を大規模シミュレーションで発見

- 2025/01/08 活発な原始星周辺の複雑な有機分子を10年間追跡

- 2024/09/19 鮮やかにとらえられた天の川銀河の最果ての星形成

- 2024/04/23 原始星には「近所」のガス雲からも星の材料が流れ込む

- 2024/04/17 赤ちゃん星が起こしたダイナミックな磁束放出

- 2023/10/10 アルマ望遠鏡が惑星形成の「最初の一歩」をとらえた

- 2023/08/18 小嶋さん、原始星の増光現象を発見

- 2023/08/08 三つ子の赤ちゃん星にガスを届ける渦状腕

- 2023/07/10 生まれたての星をくるむ、3枚重ねのパンケーキ状構造

- 2023/06/01 大きな赤ちゃん星の温かさが届く範囲は10光年程度

- 2023/05/15 小マゼラン雲にホットコアを初検出

- 2023/03/02 星を大きく育てる、円盤の渦巻き

- 2023/02/10 星のゆりかごを揺さぶる赤ちゃん星の産声

- 2022/12/21 JWST、生まれたての星を取り巻く有機分子をとらえる

- 2022/11/02 2年ぶりの増光を見せた変光星おおいぬ座Z

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)