銀河団は今でも成長中、基本法則を発見

【2018年4月27日 大阪大学】

銀河団は1000万光年ほどの範囲の中に銀河が数百個から数千個集まった、宇宙最大の天体である。銀河団には太陽の1000兆倍もの質量が含まれているが、そのほとんどはダークマターのため、電磁波による観測では銀河団の大きさや質量を正確に測定することは難しい。

銀河団の大きさや質量を測定する方法の一つに、重力レンズ効果を用いるというものがある。銀河団の重力はレンズのような役割を果たし、銀河団の背後にある天体からの光を曲げるので、背後の天体の形が歪んで見える。この変形の度合いを精密に測定すれば、レンズとなっている銀河団の重力場がわかり、そこから大きさや質量を知ることができる。

ハッブル宇宙望遠鏡とすばる望遠鏡を用いた「CLASH」プロジェクトでは、20個の銀河団の重力レンズ効果から、それぞれの銀河団の精密な大きさと質量が求められた。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、おとめ座方向の銀河団「MACS J1206」の中心部。変形して見える背景の銀河も多数写っている(提供:NASA/ESA)

大阪大学大学院理学研究科の藤田裕さんたちの研究グループでは、このデータとX線天文衛星「チャンドラ」で得られた銀河団中の高温ガスの温度データを統計的に調べた。その結果、すべての銀河団のデータが「(温度)=(重さの1.5乗)/(大きさの2乗)」という単純な法則に従っていることを発見した。

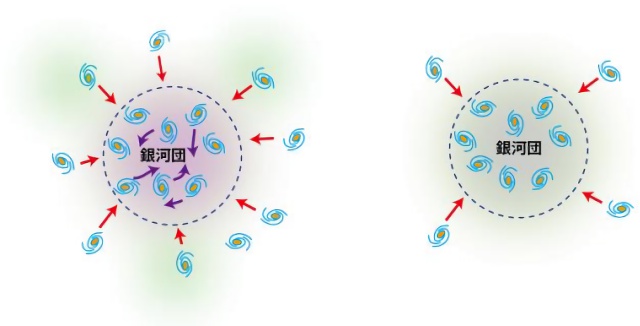

さらに、スーパーコンピューターによるシミュレーションや理論解析を行ったところ、この法則が成り立つ原因は、観測された銀河団が現在も周囲の物質を引き込んで成長しているためと考えられることが明らかになった。銀河団は常に成長期にあるということを強く示唆しており、大多数の銀河団の内部構造は成長が止まった壮年期特有の状態に対応すると考えられてきた従来の説とは大きく異なる結果である。

(左)成長期の銀河団。銀河やダークマターが次々落下し、内部の銀河の運動も活発で温度も上がりやすい。(右)壮年期の銀河団。銀河やダークマターの落下は少なく落ち着いた状態(提供:大阪大学プレスリリースより)

今回発見された法則を用いて観測を補うことで、多数の銀河団の性質が測定可能になり、銀河団や宇宙そのものの進化史を明らかにできると期待される。

〈参照〉

- 大阪大学:宇宙最大の天体、銀河団の成長の基本法則を発見!

- The Astrophysical Journal:Discovery of a new fundamental plane dictating galaxy cluster evolution from gravitational lensing 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/12/11 重力レンズ効果による宇宙膨張率の測定、ハッブルテンションを深刻化

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/02/18 熱い銀河団の謎を解く?高温ガスの「風」をXRISMが発見

- 2025/01/15 観測記録を大幅更新!65億光年彼方の単独の星を多数発見

- 2024/07/11 JWSTが133億光年彼方に最遠の星団を発見

- 2023/09/22 銀河団のメンバー銀河を用いた宇宙物質量の新測定法

- 2023/06/21 銀河団の衝突で解放される莫大なエネルギー

- 2023/05/09 宇宙背景放射からダークマター分布を調査、「宇宙論の危機」回避なるか

- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆

- 2023/01/13 「迷子星」の光から銀河団の歴史をさぐる

- 2023/01/12 巨大な「宇宙の網」が発するX線

- 2023/01/05 成長をやめた銀河、銀河団内に偏って分布

- 2022/11/14 重力レンズで時間差観測、115億光年彼方の超新星

- 2022/08/03 宇宙背景放射を使って遠方銀河周辺のダークマターを検出

- 2022/04/07 観測史上最遠、129億光年離れた単独の星からの光を検出

- 2021/12/13 銀河団の向かい風で、星の光が消えた銀河

- 2021/11/02 100億年前の宇宙で成長中の銀河団

- 2021/07/09 ダークマターの地図をAIで掘り起こす

- 2021/05/12 風上に伸びるジェットが示す、銀河団の磁場構造

- 2021/04/23 129億年前の宇宙で銀河はすでに回転していた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)