短周期連星は惑星を放り出す

【2018年4月17日 UW NEWS】

2つの恒星が互いの周りを回りあっている連星のうち、周期が10日以下の短周期連星はこれまでに数千個も見つかっているが、こうした短周期連星を公転する「周連星惑星」はほとんど発見されていない。

米・ワシントン大学のDavid Flemingさんたちの研究チームはコンピューターシミュレーションによって、星の重力が恒星系や惑星系にどのような影響を及ぼすかを調べ、短周期連星系では星の進化に伴って惑星が系から放り出されてしまうらしいことを明らかにした。

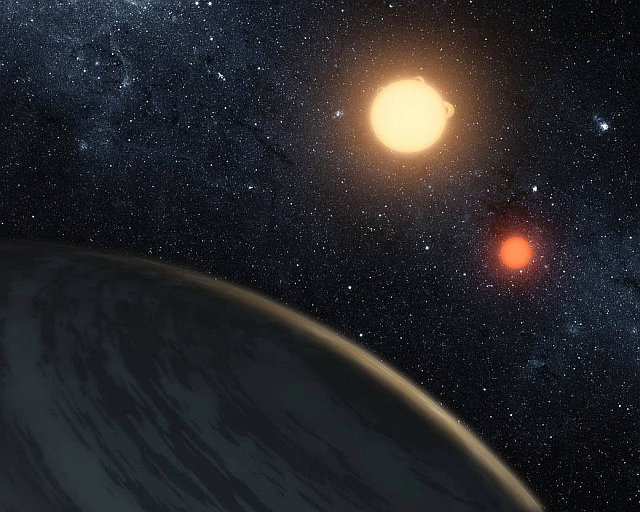

連星系(右上の2つの星)の周囲を公転する周連星惑星の一つ「Kepler-16 b」の想像図(提供:NASA/JPL-Caltech/T. Pyle)

星の潮汐力によって角運動量が星の自転から連星の軌道へと運ばれると、星の自転速度は遅くなり、軌道は広がって公転周期が長くなる。また、軌道は広がりながら、楕円形から完全な円形へと変形していく。

連星系では、2つの星の重力によって不安定な領域が生じ、そこに入った天体は系からはじき出されてしまう。この不安定な領域は、連星の軌道が拡大するにつれて外側に広がっていく。そして、この不安定領域がもともと安全なところにあった惑星を飲み込むと、惑星は無事ではなくなってしまい、最終的には連星系から放り出されてしまうというのだ。もし複数の惑星が存在していた場合、1つ惑星が抜けることで連鎖的に他の惑星も不安定になり、それらの惑星も連星系から失われてしまう。

これまでに知られている短周期連星系にFlemingさんたちのモデルを適用したところ、複数の惑星が存在する周連星惑星系の87%で、連星系の進化につれて少なくとも1つの惑星が連星系から追い出されることが示された。

こうした連星系では、惑星は安定的に存在できる限界のすぐ外側を公転する傾向があることが観測から示されている。理由ははっきりしていないが、惑星がそこで形成されるのかもしれないし、遠く離れたところで形成されてからその場所へ移動してくるのかもしれない。

〈参照〉

- UW NEWS:Circumbinary castaways: Short-period binary systems can eject orbiting worlds

- The Astrophysical Journal:On The Lack of Circumbinary Planets Orbiting Isolated Binary Stars 論文

関連記事

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/08/26 赤色矮星2個と褐色矮星2個からなる四重連星系を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)