黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

【2025年9月16日 アストロバイオロジーセンター】

地球から見て系外惑星が主星の前を通過(トランジット)する様子を観測すると、波長ごとに異なる減光率の測定から、惑星の大気の成分も調べる事ができる。近年ではジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によって、0.01%ほどの減光率の違いまで調べられるようになり、精度が向上する一方で、従来は問題にならなかった影響を考慮する必要も出てきた。

その一つが、太陽と同様に多くの恒星の表面に見られる「黒点」の影響だ。トランジット観測では、黒点によって波長による減光率の違いが発生し、惑星大気由来の信号を模倣してしまう可能性がある。そのため、黒点の性質を理解し、その影響を取り除くことが課題となっている。

おとめ座の方向約140光年の距離にある赤色矮星「TOI-3884」は、地球の約6倍の半径を持つ惑星「TOI-3884 b」を持つ。この惑星は、毎回主星表面の黒点の前を通過する(黒点通過トランジット)という変わった特徴があり、黒点の性質や惑星の軌道を同時に調べられる貴重なターゲットだ。

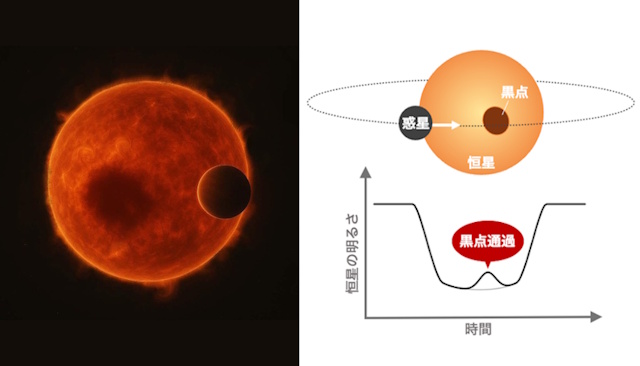

(左)TOI-3884系の想像図。大きな黒点を持つ赤色矮星TOI-3884の前をスーパーネプチューン(海王星より大きく、木星より小さいガス惑星)「TOI-3884 b」が横切っている様子。(右)黒点通過トランジット(上)と、その時に得られる主星の明るさの変化(下)。惑星が黒点の前を通過する際に、惑星が相対的に暗い領域を隠すため、減光率が小さくなり、光度変化に「こぶ」が生じる(提供:アストロバイオロジーセンター 森万由子、以下同(生成AIおよび画像編集ツールを使用))

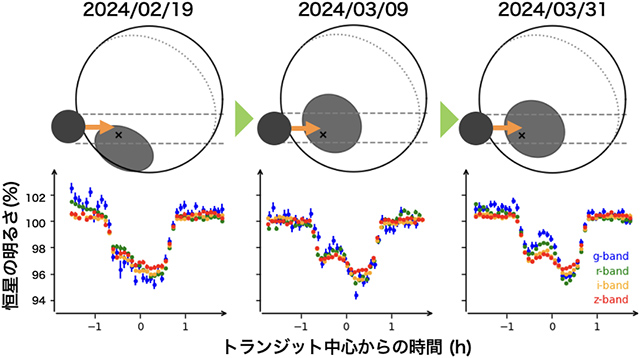

アストロバイオロジーセンター/国立天文台の森万由子さんたちの研究チームは、TOI-3884系の詳細な描像を明らかにするため、多色同時撮像カメラ「MuSCAT3」「MuSCAT4」を用いた観測を行った。森さんたちは3回のトランジット観測から主星の明るさの時間変化を解析し、黒点が周囲よりも200Kほど低温であることや、黒点の大きさが主星の見かけ面積の約15%を覆うほどであることを明らかにした。

また、これまで明確にはとらえられていなかった、黒点通過シグナルの形状の時間変化も確認された。40日という観測期間の間に黒点の形状が大きく変わることは考えにくいため、シグナル形状の変化は恒星の自転による黒点の位置変化を示すものと予想された。

(下)TOI-3884 bの3回の黒点通過トランジットの光度変化。異なる日時の3回のトランジット観測を示し、4色の点は4つの異なる波長での観測データを示す。(上)黒点通過トランジットの際の黒点と惑星の位置関係を示したモデル。黒丸が惑星、グレーの丸が黒点、×印が主星の極、点線が恒星の赤道、破線に囲まれた領域が惑星が通過する領域を示す

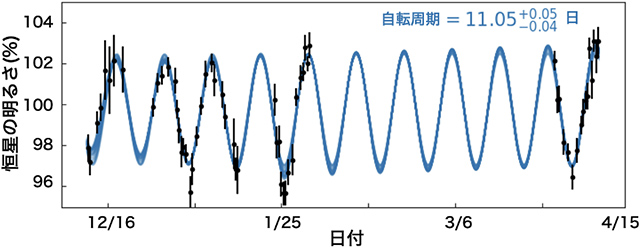

この予想を確認するため、森さんたちは約3か月にわたって恒星の明るさを1日数回モニター観測した。その結果、恒星の明るさに周期的な変動が見られ、主星の自転周期が11.05日であることが明らかになった。この周期は黒点通過トランジットの観測から示唆された黒点位置の変化と整合的なものだ。

TOI-3884の自転変動を示した光度変化。黒い点が観測データ、青い線はモデルを示す

自転周期の情報を用いることにより、惑星・恒星・黒点の位置関係のモデルが一意に定められ、TOI-3884系は主星の自転軸と惑星の公転軌道の軸が約62度ずれた、大きく軌道の傾いた惑星系であることが示された。こうした情報は惑星の形成や軌道進化の過程を理解する際にも非常に重要だ。

今回の観測研究で得られた黒点の性質や惑星系の軌道は、惑星大気の研究に大きな情報を与えるとともに、惑星の形成進化過程を解明するうえでも有用なものとなるだろう。

〈参照〉

- アストロバイオロジーセンター:黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- The Astronomical Journal:Multiband, Multiepoch Photometry of the Spot-crossing System TOI-3884:Refined System Geometry and Spot Properties 論文

〈関連リンク〉

- Las Cumbres Observatory

- MuSCAT3 & MuSCAT4

- 月刊「星ナビ」 2020年8月号から2022年8月号まで森さんの連載を掲載。

関連記事

- 2025/10/28 地上と宇宙の望遠鏡が共同、赤色矮星を周回する褐色矮星を発見

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

- 2023/08/02 蒸発する惑星が引き起こす「しゃっくり」

- 2023/07/28 巨大惑星に収縮する前の塊、若い星の周囲で発見

- 2023/07/27 次々見つかる浮遊惑星、天の川銀河に1兆個以上存在か

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)