ホットジュピターの静かな誕生に迫る

【2025年11月14日 東京大学】

1995年に発見された、太陽のような普通の恒星を公転する系外惑星の第1号(ペガスス座のディミディウム)は、公転周期が約4日と短く、質量は木星の半分ほどの高温のガス惑星だった。こうした公転周期が短い(=主星の近くを公転する)巨大惑星は「ホットジュピター」と呼ばれ、この30年間で約540個発見されている。

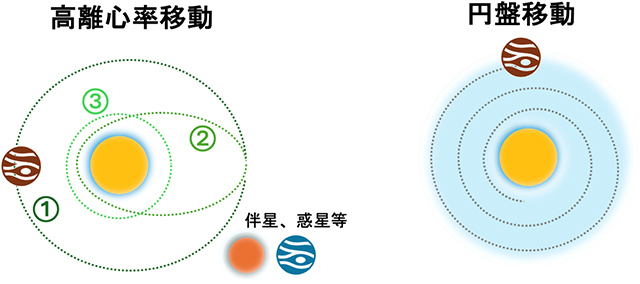

ホットジュピターは、もともと太陽系の木星のように中心星から離れた場所で生まれ、その後、内側の軌道へ移動したと考えられている。この移動のしくみとしては、

- 高離心率移動:他天体の重力により、惑星の軌道が円から大きくずれ(高離心率へ進化し)、その後に円形化する

- 円盤移動:原始惑星系円盤内のガスとの相互作用によって惑星の軌道が変化し、時間をかけてゆるやかに移動する

の2種類が考えられている。しかし、ホットジュピターがどちらのしくみを経て現在の位置まで移動してきたのかを観測から直接判別するのは容易ではない。

ホットジュピターの軌道進化のしくみ(提供:東京大学、以下同)

観測によって「恒星の自転軸」と「惑星の公転軸」の傾きの差が大きいことがわかれば、このホットジュピターは高離心率移動で形成された可能性が高いと考えられる。しかし反対に、傾きの差が小さいからといって円盤移動の可能性が高いとは限らない。軸の傾きのずれは、時間経過によって揃ってしまう可能性があるからだ。

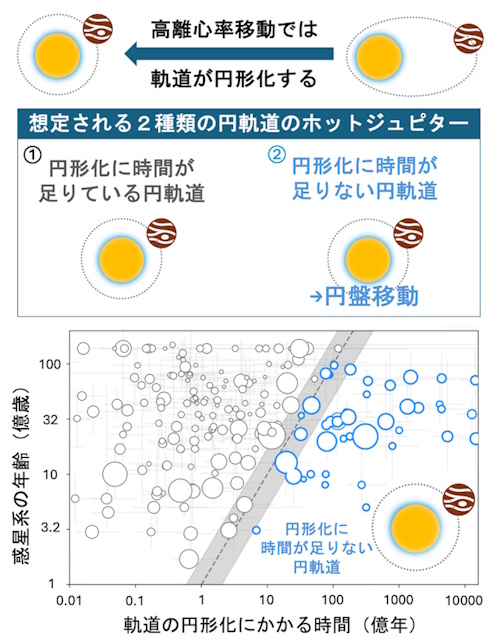

東京大学の河合優悟さんたちの研究チームは高離心率移動にかかる時間に着目し、それを逆手に取ることで、円盤移動で形成された惑星を識別するという新たな観測的手法を提案した。

高離心率移動では、惑星が軌道を乱されて一時的に強い楕円軌道となった後、恒星の近くを通過する際に潮汐力を受けて軌道が縮み、円形化する。この円形化にかかる時間は惑星の質量や公転周期などによって決まるが、ホットジュピターが高離心率移動で形成されたものであれば、円形化の時間は惑星系の年齢より必ず短くなければならない。逆に考えると、軌道の円形化にかかる時間が惑星系の年齢より長ければ、円盤移動で形成されたホットジュピターだと識別できることになる。

この手法を現在発見されているホットジュピターに適用したところ、約5%にあたる30個ほどのホットジュピターは、軌道の円形化にかかる時間が惑星系の年齢を上回る、つまり高離心率移動では説明できないものであることが判明した。

(上段)今回の研究で提案された判別手法、(下段)円形軌道を持つ惑星系の年齢と軌道の円形化にかかる時間の関係。点線より右に位置する惑星は円形化の時間が足りないにもかかわらず円形軌道であり、円盤移動が示唆される

これらの惑星には他にも、円盤移動による形成を示唆する特徴がある。たとえば、軌道が傾いた惑星が存在しないことは、惑星が軌道を乱されることなく円盤内をゆるやかに移動してきたという予測と整合的なものだ。また、いくつかのホットジュピターでは近くに別の惑星が存在するという、他の惑星を弾き飛ばしてしまう高離心率移動では見られない特徴もみられた。

今回の研究で判別されたホットジュピターは形成環境の記憶を保ったものと言え、惑星系の成り立ちを理解するうえで重要な天体と考えられる。今後は大気組成の観測によって円盤内での形成場所について調べることで、ホットジュピター誕生の全体像がさらに明らかになると期待される。

原始惑星系円盤を移動するホットジュピターのイメージ図(一部生成AIを利用)

〈参照〉

関連記事

- 2026/01/21 スーパーアースの「地下のマグマ海」が地球外生命をはぐくむかも

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/04/18 植物の排熱が地球や系外惑星に及ぼす影響

- 2023/12/05 共鳴し合う6つ子の系外惑星

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)