恒星が死んでも生き残る惑星

【2020年9月24日 アストロバイオロジーセンター/NASA】

太陽の8倍以下の質量を持つ恒星が核融合の燃料となる水素を消費していくと、大きく膨れあがった赤色巨星の状態を経て外層を放出してしまい、あとには余熱で輝く小さな白色矮星が残る。この過程で、元の恒星の周りを回っていた惑星は普通なら破壊されてしまうと考えられている。実際、これまでに4000個以上の系外惑星が見つかっているが、白色矮星の周りには惑星の残骸と思われる微惑星しか発見されていない。

NASAの系外惑星探査衛星「TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)」が2019年7月から8月にかけて観測したデータで、約1.4日の周期で天体が減光しているシグナルが検出された。TESSは惑星が主星の前を通過する(「トランジット」する)ときに主星の光がわずかに暗くなる現象の観測から系外惑星を見つけ出すのだが、今回のシグナルは自動判別プログラムにより惑星によるものではないと判断された。通常の恒星の大きさであれば、その手前を惑星が通過するのに30分はかかるはずなのに、見つかったトランジットの持続時間は約8分にすぎなかったからだ。

だが、米・ウィスコンシン大学マドソン校のAndrew Vanderburgさんやアストロバイオロジーセンター・東京大学総合文化研究科附属先端科学研究機構の成田憲保さんたちの国際研究チームは、小さな白色矮星の前を惑星が通過すればこのように短い減光が起こると考え、TESSがシグナルをとらえた方向(りゅう座の領域)にあった約80光年の距離に位置する白色矮星「WD 1856+534(以下WD1856)」を詳しく調べることを決めた。

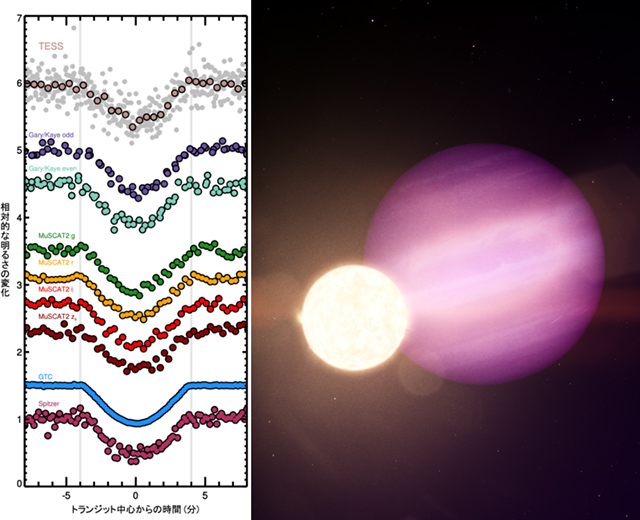

追加観測には2020年1月の退役を目前に控えていた赤外線天文衛星「スピッツァー」と地上の望遠鏡が動員され、WD1856が1.4日ごとに赤外線から可視光線にかけての様々な波長で同じように暗くなっていることが確認された。これは白色矮星自体の明るさの変化などではなく、1.4日の周期で周囲を回る天体が光を遮っているのでなければ説明できない。こうして検出された天体「WD1856 b」は半径が木星とほぼ同じだと推定されている。

(左)WD1856 bが惑星であることを確認するための多色トランジット観測の結果。天文衛星、撮像器、望遠鏡(9つ)の観測から、全ての波長で減光が同じ深さとなっていることがわかる。(右)白色矮星「WD1856」(手前)を公転する「無傷の」巨大ガス惑星「WD1856 b」(奥)の想像図(提供:(左)アストロバイオロジーセンターリリース(Nature誌掲載論文の図を一部日本語に改変したもの)、(右)NASA's Goddard Space Flight Center)

一方、トランジットのシグナルから天体の質量を計算することはできないため、WD1856 bが木星の13倍以上の質量を持つ「褐色矮星」に分類され系外惑星とは言えない可能性もある。ただし、褐色矮星は誕生直後に一時的に核融合を起こすことから赤外線で強く輝くはずだが、スピッツァーの観測データでは白色矮星本体に比べて強い赤外線は検出されていない。このため、WD1856 bの質量は最大でも木星の13.8倍であり、仮に褐色矮星だったとしても誕生から非常に長い時間が経ち赤外線が弱まっている状態だと推測されている。

惑星候補天体WD1856 bは白色矮星から極めて近いため、中心星がまだ恒星だったころから同じ位置にあったなら、赤色巨星になった時点で飲み込まれてしまったはずだ。Vanderburgさんたちは、WD1856 bが現在の50倍以上遠い位置にいなければ中心星の死を乗り越えられなかったと考えている。白色矮星が形成されてからWD1856 bが内側へ近づいた原因としては、別の惑星との重力的な相互作用で弾かれた可能性が挙げられる。ただ、その過程でも少し条件が違えば白色矮星の重力でWD 1856 bが引き裂かれてしまったはずだという。

いずれにせよ、WD1856 bのような天体が見つかったとことは、他にも白色矮星の周りを回る無傷の惑星が存在する可能性を示唆するものだ。その中に手ごろな大きさの岩石惑星があって、余熱で輝く白色矮星から適度な距離にあって水が液体として存在できる表面温度を保つこともありうる。白色矮星が冷え切るまでは数十億年以上かかるので、その間惑星では生命に適した環境を保持できるかもしれないのだ。

仮に惑星の大気に生命が生成した酸素やオゾンが含まれていた場合、トランジットの際に大気を通過する光から検出できる可能性がある。実は、白色矮星の光はそうした観測を行うのに適しているのだという。具体的な見積りでは、WD1856のような白色矮星の周りに生命居住可能惑星があったとすると、2021年に打ち上げ予定のNASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)で5回トランジットを観測すれば、その惑星の大気中に存在する水蒸気と二酸化炭素の分子を検出でき、25回トランジットを観測すれば、酸素、オゾンなどの生命の兆候と呼べるような分子も検出できるとされている。

実際に白色矮星周りの生命居住可能惑星が発見されるかは今後の探査次第だが、WD1856 bの発見は、そのような惑星の可能性に光を当てるものと言える。

TESSとスピッツァーによる巨大惑星候補「WD1856 b」の観測解説動画(提供:NASA's Goddard Space Flight Center)

〈参照〉

- アストロバイオロジーセンター:燃え尽きた星をめぐる無傷の巨大惑星候補の発見

- NASA:NASA Missions Spy First Possible ‘Survivor’ Planet Hugging White Dwarf

- NASA JPL:NASA Missions Spy First Possible Planet Hugging a Stellar Cinder

- Gemini Observatory:A White Dwarf’s Surprise Planetary Companion

- Nature:A giant planet candidate transiting a white dwarf 論文

〈関連リンク

関連記事

- 2026/01/14 観測で初の裏付け、生まれたての惑星たちはふわふわ

- 2025/12/08 すばる望遠鏡OASIS計画の初成果、巨大惑星と褐色矮星を発見

- 2025/12/05 超小型紫外線衛星「モーヴ」打ち上げ成功、恒星フレアをモニター観測

- 2025/11/14 ホットジュピターの静かな誕生に迫る

- 2025/09/16 黒点を横切る惑星が伝える、傾いた惑星系の姿

- 2025/08/29 原始惑星系円盤のすき間を公転する系外惑星を発見

- 2025/05/08 exoALMAが明らかにした動的で複雑な惑星誕生の現場

- 2025/04/28 ハビタブル惑星の大気に“生命の証拠”分子の兆候

- 2025/01/22 ミニネプチューンの大気に多量の二酸化炭素を検出

- 2025/01/21 大気中にダイヤモンドが舞う系外惑星

- 2024/12/17 惑星の外側で塵が集まる様子をアルマ望遠鏡で観測

- 2024/11/18 超高密度スーパーアースとその形成過程の手がかりとなり得る外側の惑星を発見

- 2024/09/11 ホットジュピターの内側で、公転が大きく変動するミニ海王星

- 2024/07/29 「灼熱の土星」型の系外惑星で大気から水蒸気の証拠を検出

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/06/18 想定外の軌道を持つ「ミニ海王星」を発見

- 2024/05/30 ローマン宇宙望遠鏡の系外惑星観測用コロナグラフが準備完了

- 2024/05/27 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を発見

- 2024/05/21 超低温の赤色矮星で2例目、地球サイズの系外惑星を発見

- 2024/05/14 生命に必須のリンは重い新星で大量に作られた

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)