宇宙線電子加速の「はじめの一歩」のメカニズムを解明

【2020年2月19日 東京大学】

地球には超高エネルギーの荷電粒子(陽子や電子)である宇宙線が絶えず降り注いでいる。そのうち比較的低エネルギーの成分は「銀河宇宙線」と呼ばれ、天の川銀河内で起こる超新星爆発によって生じる衝撃波(超新星残骸衝撃波)で作られていると考えられている。

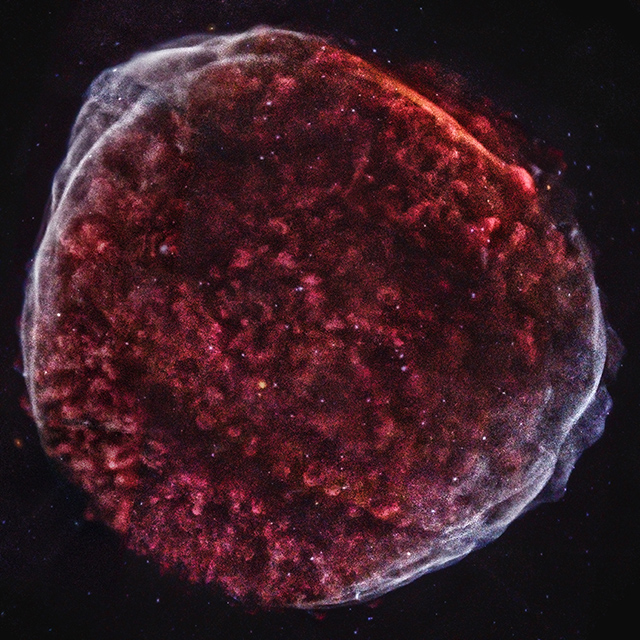

NASAのX線天文衛星「チャンドラ」がとらえた超新星SN 1006の残骸(提供:NASA/CXC/Middlebury College/F.Winkler)

衝撃波における宇宙線加速のメカニズムとしては「フェルミ加速」と呼ばれる標準モデルが存在している。このモデルでは、初期に光の速さと同程度の速度を持った宇宙線の「種」となる電子の加速を自然に説明できる。しかし、その「種」が一体どのように作られ、その量はどれくらいなのかという、宇宙線(とくにここでは宇宙線の電子成分)加速の「はじめの一歩」はわかっていなかった。

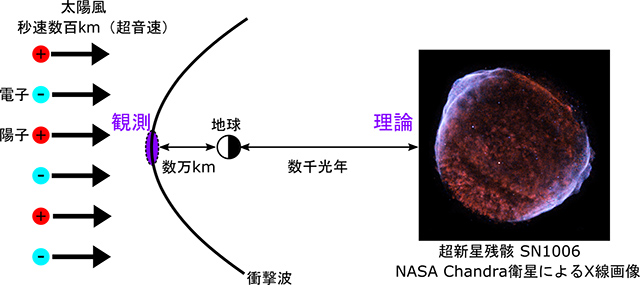

また、地球の前面(太陽側)には、地球と太陽風がぶつかることによって生じる「地球近傍の衝撃波」がほぼ定常的に存在しているが、この衝撃波では通常、宇宙線のような光の速さと同程度の速度を持つ電子は観測されない。これは宇宙線電子加速の「はじめの一歩」が起こっていないことを意味しており、地球近傍の衝撃波と宇宙線を加速している超新星残骸衝撃波の観測結果は矛盾しているように見えていた。

東京大学の天野孝伸さんたちの研究グループは電子加速の新理論として、これまで無視されてきた非常に短い時間スケールの衝撃波の動力学を考慮したモデルを提唱した。この理論モデルを、NASAの磁気圏観測衛星「MMS」の観測データで検証したところ、データを非常によく説明できることが実証された。

さらに、この新理論モデルを超新星残骸衝撃波に適用すると、光の速さ程度にまで電子を加速できることも示された。地球近傍の衝撃波は秒速数百kmであることに対し、超新星残骸衝撃波の速度は秒速数千kmと速く、その違いが「はじめの一歩」の有無となるという。地球近傍の衝撃波と超新星残骸衝撃波の観測結果が統一的に理解できることを、世界で初めて観測による裏付けをもって示した成果となる。

研究の概念図。人工衛星MMSで観測された地球近傍の衝撃波のデータを解析し、その結果を遠くの超新星残骸衝撃波に適用した(提供:プレスリリースより)

「はじめの一歩」のメカニズムが明らかになったことで、今後は宇宙線の「種」粒子の量、さらに宇宙線の総量を見積もる研究も可能となる。電子成分だけでなく宇宙線加速の全体像の理解が進展することが期待される。

〈参照〉

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部:宇宙線電子加速の「はじめの一歩」

- Physical Review Letters:Observational Evidence for Stochastic Shock Drift Acceleration of Electrons at the Earth’s Bow Shock 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/09/05 超新星残骸から「星の死に際の瞬間」の情報が得られた

- 2025/08/19 新種の超新星残骸か、XRISMが明かしたW49Bの3次元構造

- 2025/07/18 超高エネルギー宇宙線の正体は陽子ではなく原子核

- 2025/05/16 赤ちゃん星の“食事”には自分自身の磁場が役立っている

- 2025/05/09 特定の宇宙線粒子だけが加速される様子をレーザー実験で再現

- 2025/04/25 恒星ブラックホールが生み出す“加速器”現象をXRISMがとらえた

- 2025/04/08 超新星残骸に刻まれた傷痕をXRISMが観測

- 2024/12/25 星ナビ2月号は「ときめく超新星残骸」と「美しく星が滲むソフトフィルター」

- 2024/09/24 「XRISM」の観測で超新星残骸、活動銀河核の新たな成果

- 2024/08/05 スパコンで太陽圏外縁環境を再現し、初期の宇宙線生成機構を解明

- 2024/07/31 超新星残骸が宇宙線を生み出す「強い磁場」の証拠を確認

- 2024/07/12 現代に再び目覚めた、『吾妻鏡』の超新星残骸

- 2024/03/06 X線分光撮像衛星XRISMの初期科学観測データ公開

- 2023/12/18 宇宙線電子の高エネルギースペクトルに、ほ座超新星残骸が大きく寄与

- 2023/11/30 テレスコープアレイ実験史上最大の超高エネルギー宇宙線

- 2023/10/19 宇宙から降り注ぐ宇宙線「空気シャワー」の可視化に成功

- 2023/06/26 生まれたての太陽系を超新星爆発から守った盾

- 2023/06/21 銀河団の衝突で解放される莫大なエネルギー

- 2023/06/05 太陽活動に伴う宇宙線量の変化にドリフト効果が大きな役割

- 2023/05/12 銀河宇宙線ヘリウムの高精度観測に成功

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)