太陽探査機「ソーラーオービター」打ち上げ

【2020年2月14日 ヨーロッパ宇宙機関】

日本時間2月10日13時3分、米・フロリダ州のケープカナベラル空軍基地から、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の太陽探査機「ソーラーオービター」が「アトラスV 411」ロケットで打ち上げられた。その後、探査機からの信号が地上局で受信され、打ち上げ成功が確認された。

探査機は今後、地球と金星の重力を使って軌道を変更し、2年以内に初期運用軌道である太陽を周回する長楕円軌道に到達する。とくに、金星フライバイによって探査機は黄道面から離れ、太陽を「斜め」に周回するようになる。これによりソーラーオービターは太陽の北極と南極を観測できるようになる。これまで地球や人工衛星、探査機からは見ることができていなかった太陽の両極域は、太陽活動を理解する鍵と考えられている部分だ。

ソーラーオービターの打ち上げ(2分15秒から)と、探査機の軌道の紹介動画(提供:ESA/ATG medialab)

ソーラーオービターには10種の観測機器が搭載されており、太陽の大気や太陽風、磁場などを調べる。探査機は太陽に約4200万km(太陽~地球の約1/4の距離)まで接近するため、摂氏約500度まで耐えられる熱シールドを備えている。「このミッションによって、変化する太陽のふるまいを司る隠された力と、太陽が地球に及ぼす影響について、多くの事柄がこれまで以上に明らかになることでしょう」(ESA Günther Hasingerさん)。

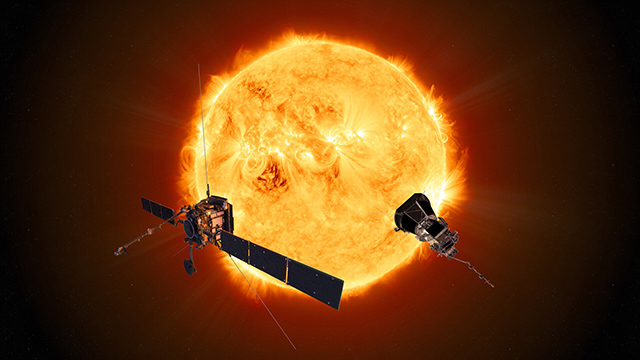

ソーラーオービターにはNASAも大きく協力しており、2018年に打ち上げられたNASAの太陽探査機「パーカー・ソーラー・プローブ」と相互補完的な観測も行う。異なる2つの太陽探査機が協力してデータを集めることで、単独のミッションよりも多くの成果が得られると期待される。

ソーラーオービター(左)とパーカー・ソーラー・プローブの想像図(提供:Solar Orbiter: ESA/ATG medialab; Parker Solar Probe: NASA/Johns Hopkins APL)

関連記事

- 2025/12/24 2026年1月1日 初日の出

- 2025/09/25 高精度・高信頼度で太陽フレアを予測するAIを開発

- 2025/01/07 太陽とよく似た性質の星でもスーパーフレアが100年に1回起こる

- 2024/12/24 2025年1月1日 初日の出

- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売

- 2024/04/02 太陽の極は赤道に比べて7℃暖かい、「傾圧不安定波」の観測から判明

- 2023/12/22 2024年1月1日 初日の出

- 2023/12/11 100年前の黒点観測記録が太陽活動の長期変動の研究に貢献

- 2023/09/06 インド、初の太陽観測衛星の打ち上げに成功

- 2023/06/29 太陽の熱対流が磁場をねじり、フレアを起こす

- 2023/05/10 太陽フレアが生命の材料を作った可能性

- 2023/02/01 金星の大気は太陽風を阻む

- 2023/01/16 太陽黒点を自動で数える新手法

- 2023/01/11 一人で40年、世界屈指の安定性を誇る太陽観測記録

- 2022/11/22 実験室でミニチュア太陽フレアを生成

- 2022/09/20 太陽磁場の反転現象「スイッチバック」の謎を解明

- 2022/08/17 ガイアのデータで描く太陽の未来

- 2022/07/08 太陽コロナを効率的に加熱するマイクロフレア

- 2022/03/24 太陽型星では大気の加熱メカニズムは普遍的

- 2022/03/07 太陽コロナの特殊なイオンを実験室で生成

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)