新理論、ダークマターは軽くて散乱する

【2019年3月5日 カブリIPMU】

ダークマター(暗黒物質)は、宇宙に存在する物質の80%以上を占めているが、その正体や性質はまだわかっていない。しかし、誕生直後の宇宙では、ダークマターの重力に引き寄せられて通常の物質が集まり、ここから星や銀河が作られて、後の時代の惑星や生命の誕生にもつながったと考えられている。

ダークマターは銀河や銀河団に多く存在していて、銀河の回転や銀河団が引き起こす「重力レンズ」などの現象の観測を通じて、どのように分布しているかはおおよそわかっている。しかし、こうした観測から導かれたダークマターの分布は、ダークマターの性質を予言する従来の理論ではうまく説明できていない。

たとえば、ダークマターは重力のみを及ぼす物質だと考えられているが、もしそうだとすれば、お互いに引っ張り合うだけで反発することがないため、ダークマターは銀河の中心に向かってどんどん高密度に集中していくはずだ。実際、従来の理論に基づくコンピューターシミュレーションでは、ダークマターは銀河の中心にいくほど集中して分布するという結果が得られている。ところが、観測から得られる実際の分布は必ずしもそのようにはなっていない。特に、「矮小楕円銀河」と呼ばれる小さくて暗い銀河では、ダークマターは銀河の中心にはあまり密集せず、銀河の縁から中心に向かって緩やかに密度が増えるような分布をしている。

もしダークマターがビリヤードのボールのように、お互いに相互作用し合って散乱するような性質を持つとすれば、確かに矮小楕円銀河に見られるような緩やかな分布になりうる。一方で、銀河団のような大きい構造の中に存在しているダークマターは、中心部で高密度にまとまっていることが観測からわかっている。そのため、ダークマター同士が銀河団の中でも散乱を起こすとすると、今度は銀河団のダークマターの分布を説明することができなくなってしまう。

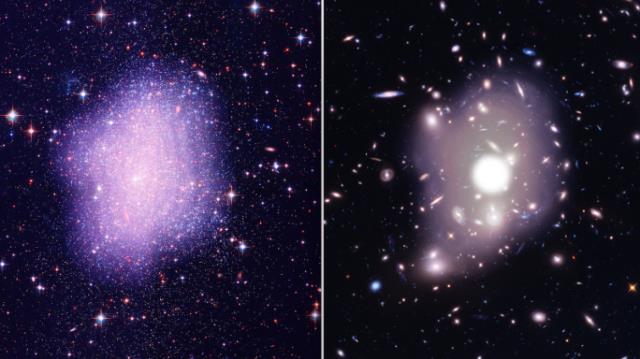

矮小銀河と銀河団でのダークマターの分布を模式的に表した図。(左)矮小楕円銀河のような小さい銀河では、ダークマターは中心部に集中していない。(右)銀河団のような大きい構造では、ダークマターは中心に高密度で分布している(提供・Kavli IPMU - Kavli IPMU modified this figure based on the image credited by NASA, STScI)

この問題を解決できる新たなモデルとして、オーストリア科学アカデミーのXiaoyong Chuさんとドイツ電子シンクロトロン研究所のCamilo Garcia-Celyさん、米・カリフォルニア大学バークレー校および東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)の村山斉さんの研究グループは、ダークマターは「共鳴」を起こすことで散乱するという理論を提唱した。矮小楕円銀河の中でダークマターに共鳴現象が起こっているとすると、矮小銀河と銀河団のダークマター分布の違いをうまく説明できるという。

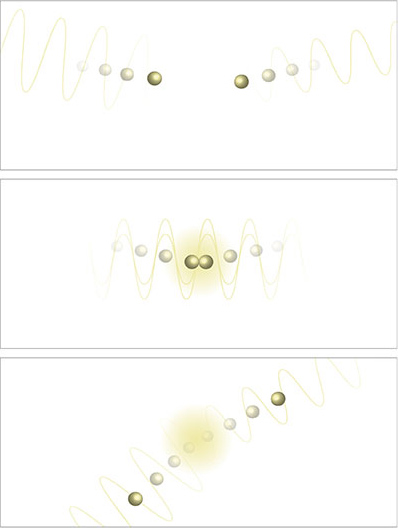

共鳴とは、ある周期で振動している物体に外部から同じ周期の振動を加えると、振幅が大きくなる現象だ。ブランコを揺れに合わせて繰り返しこぐと揺れ幅が大きくなる現象など、共鳴現象は日常で広く目にする。ラジオの周波数をラジオ局の電波に合わせてチューニングする際にも、電気回路で起こる共鳴現象が利用されている。研究グループでは、ダークマター粒子同士が特定の速度を持っているときにだけこの共鳴が起こり、粒子が互いに散乱されることで、矮小銀河のような環境ではダークマターが緩やかな密度分布になるのだと考えている。

「もしダークマターの粒子が低質量で、かつ極めて特別な固有の速度で互いに散乱する性質を持つならば、ダークマター粒子がゆっくり動いている矮小楕円銀河ではそうした散乱が起こるはずです。しかし、ダークマターが速く動いている銀河団ではそのようなことは滅多に起こらなくなります」(Chuさん)。

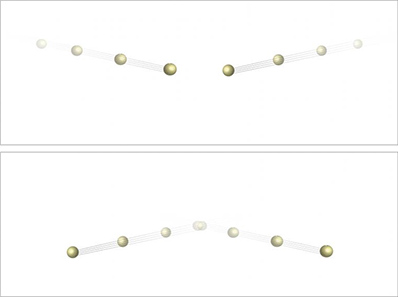

通常、2つのダークマター粒子は互いに近づいても相互作用はせず、すれ違うだけだ(提供:Kavli IPMU、以下同)

新しいモデルでは、比較的質量の小さなダークマター粒子がある特別の速さで近づいたときにだけ共鳴が起こり、ダークマターは瞬間的に相互作用して異なる方向へ跳ね返される。こうしたダークマターの散乱が起これば、小さな銀河のダークマターは中心部に集中せず、なだらかな分布となる

「私はこの考え方が観測データを説明するということには、少し懐疑的でした。しかし、この考え方を試してみると、魔法のようにダークマターの振る舞いについて説明できました。もしこの考え方が本当なら、異なる銀河を詳細に観測することで、ダークマターの散乱が本当にその速度で起こるということが明らかになるでしょう」(Garcia-Celyさん)。

「今回の理論は私たちの知りうる限り、銀河におけるダークマターの分布の違いの謎について説明可能な最もシンプルな考え方です。ダークマターの性質がどういうものかが近いうちにわかるかもしれないので、とてもわくわくしています」(村山さん)。

村山さんは、米・ハワイ島マウナケア山のすばる望遠鏡に搭載する超広視野多天体分光器「PFS(Prime Focus Spectrograph)」の国際研究開発グループも率いている。PFSでは矮小銀河に含まれる多数の星の運動を精密に観測でき、ダークマターの運動を詳細に調べられる可能性がある。こうした次世代の観測機器によって、今回の理論が検証されるかもしれない。

〈参照〉

- カブリIPMU:ダークマターは打てば響く?! -共鳴現象が解き明かす銀河のダークマター分布の謎-

- Physical Review Letters:Velocity Dependence from Resonant Self-Interacting Dark Matter 論文

〈関連リンク〉

関連記事

- 2025/11/28 天の川銀河を取り巻くガンマ線放射を発見、ダークマター由来か

- 2025/10/14 重力レンズ像の「くびれ」から見つかった、謎のダーク天体

- 2025/07/30 小さな銀河から吹き出す7つの巨大バブル

- 2025/04/30 ペルセウス座銀河団で50億年前に起こった大衝突

- 2025/02/21 世界最高感度でダークマターの寿命の下限を推定

- 2025/02/18 熱い銀河団の謎を解く?高温ガスの「風」をXRISMが発見

- 2025/02/17 初期宇宙の銀河でもダークマターが優勢

- 2024/07/04 天の川銀河の衛星銀河は理論予測の倍以上存在か

- 2024/06/10 ダークマターの塊が天の川銀河を貫通した痕が見つかった

- 2024/02/15 数百万光年の規模でダークマターを初検出

- 2023/12/08 天の川銀河中心の100億歳の星は別の銀河からやってきたか

- 2023/10/31 バリオンとニュートリノも考慮した過去最大の宇宙論シミュレーション

- 2023/09/22 銀河団のメンバー銀河を用いた宇宙物質量の新測定法

- 2023/09/19 クエーサーが生まれるダークマターハローの質量はほぼ同じ

- 2023/09/08 ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出

- 2023/06/21 銀河団の衝突で解放される莫大なエネルギー

- 2023/05/09 宇宙背景放射からダークマター分布を調査、「宇宙論の危機」回避なるか

- 2023/04/18 宇宙論の検証には、銀河の位置だけでなく向きも重要

- 2023/04/11 すばる望遠鏡の探査が、宇宙の新しい物理を示唆

- 2023/03/10 小規模な装置でダークマター検出を目指す新手法

![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)